笹川汎アジア基金

日本とアジア諸国間の交流促進

日本とアジア諸国間の交流促進

域内協力の促進

域内協力の促進

重点地域への支援

重点地域への支援

2012年

事業

カンボジア救急救命推進

事業概要

カンボジアでは、近年の交通事故や自然災害の増大により、救急救命に関わるプレホスピタル分野の基盤整備が急務となっている。当財団では、カンボジア政府の要請を受けて、2011年度に「カンボジア救急救命基盤整備」事業(単年度事業)を実施した。カンボジア政府は、この成果を評価したうえで、同国の救急救命に資する人材育成事業の本格的実施を強く要望してきた。

本事業は、カンボジア国内の救急医療の組織化を促進するため、救助と救急搬送(プレホスピタル・ケア)に関わる救急隊員および救急医療従事者の養成を図り、同国政府の「命を救うインフラ整備」政策に貢献することを目的とする。このため、交通事故や災害現場などから負傷者を救出する「救助業務」と、傷病者を救命処置して病院に搬送する「救急搬送業務」に従事する救急隊員等を対象に、救急救命、車両・医療器具の保守管理などを教育内容とするワークショップを実施する。

本事業は、カンボジア国内の救急医療の組織化を促進するため、救助と救急搬送(プレホスピタル・ケア)に関わる救急隊員および救急医療従事者の養成を図り、同国政府の「命を救うインフラ整備」政策に貢献することを目的とする。このため、交通事故や災害現場などから負傷者を救出する「救助業務」と、傷病者を救命処置して病院に搬送する「救急搬送業務」に従事する救急隊員等を対象に、救急救命、車両・医療器具の保守管理などを教育内容とするワークショップを実施する。

実施計画

- 救急隊員等のワークショップ開催(3回)

- ワークショップ-1(救急課程Ⅰ Basic Course、10日間)

病院、警察、消防など救急救命に関わる組織に所属する救急隊員30人をプノンペン市内に集め、日本の救急標準課程の「救急課程Ⅰ」に準拠した教育訓練を実施して、救急隊員として必要な知識および基礎技術を習得する。 - ワークショップ-2(救急課程Ⅱ Advanced Course、13日間)

ワークショップ-1参加者を対象に、救急隊員として必要な、より高度な知識および応用技術を修得する。また、救急医療が複数の行政機関によって行われているカンボジアの特殊事情に考慮して、各機関間の調整・連携に関する訓練を実施する。 - ワークショップ-3(管理能力向上訓練および評価試験、5日間)

緊急車両を保有する機関の救急隊員30人に対して、管理能力向上のための教育訓練をプノンペン市およびその近郊において実施するほか、ワークショップ-1・2修了者に対して筆記および実技試験を行い、救急隊員として備えるべき能力水準に達しているかを判定する。

- ワークショップ-1(救急課程Ⅰ Basic Course、10日間)

- 専門家の派遣

日本人専門家2名を各ワークショップ時に派遣する(国士舘大学大学院救急システム研究科・中山友紀講師、コンサルタント・五十嵐仁氏)。 - 上記活動に関わるモニタリング

事業担当者が各ワークショップのモニタリングを行い、事業の進捗状況を確認する。

事業成果

ワークショップ-1の開催

2012 年9月3日から13日の間、首都プノンペン市の国立クメール・ソビエト友好病院において「カンボジア救急救命推進」事業の第1回目のワークショップ(以下、ワークショップ-1)を実施しました。日本から、この分野において豊富な経験と知識を有する2人の専門家(中山友紀・国士舘大学大学院救急システム研究科講師、五十嵐仁・コンサルタント)を派遣しました。

ワークショップ-1は、すでに救急救命の経験のある医療従事者を対象に、救急隊員として必要な知識および基礎技術をブラッシュアップすることを目的に実施しました。プノンペン市、シアヌークビル州やコンポンチャム州の国公立病院のほか、カンボジア軍衛生隊などから総勢33名が参加しました。

カンボジアでは、これまで救急隊員の救命技能の向上を目指した訓練が、国外団体の支援を受けて断続的に行われてきました。しかし、近年の交通戦争と呼ばれるほどの国内の交通事故数の増加を背景に、危険な環境から傷病者を安全かつ迅速に救出し、搬送する技能がより必要とされるようになってきました。このため、ワークショップ-1では「救出と救急搬送」を1つ のパッケージとし、その技能の練度を上げることとしました。

カリキュラムは、日本の救急標準課程の「救急課程Ⅰ」をカンボジアの救急医療の現状にあわせて修正しました。生命倫理(命の尊さ・大切さの理解)、体の仕組み(筋・骨格系、呼吸器系、循環器系等)、受傷のメカニズムなど基礎的な生物・物理学的な知識、担架法を含む搬送技術全般、無線交信方法と緊急時におけるコミュニケーション技術、災害医療(多数傷者対応、トリアージ)、交通事故や転落事故など各種の模擬訓練等、救急医療に関わる課目のほか、救急救命に必要なカンボジアの法律についても学びました。

ワークショップ-1は、すでに救急救命の経験のある医療従事者を対象に、救急隊員として必要な知識および基礎技術をブラッシュアップすることを目的に実施しました。プノンペン市、シアヌークビル州やコンポンチャム州の国公立病院のほか、カンボジア軍衛生隊などから総勢33名が参加しました。

カンボジアでは、これまで救急隊員の救命技能の向上を目指した訓練が、国外団体の支援を受けて断続的に行われてきました。しかし、近年の交通戦争と呼ばれるほどの国内の交通事故数の増加を背景に、危険な環境から傷病者を安全かつ迅速に救出し、搬送する技能がより必要とされるようになってきました。このため、ワークショップ-1では「救出と救急搬送」を1つ のパッケージとし、その技能の練度を上げることとしました。

カリキュラムは、日本の救急標準課程の「救急課程Ⅰ」をカンボジアの救急医療の現状にあわせて修正しました。生命倫理(命の尊さ・大切さの理解)、体の仕組み(筋・骨格系、呼吸器系、循環器系等)、受傷のメカニズムなど基礎的な生物・物理学的な知識、担架法を含む搬送技術全般、無線交信方法と緊急時におけるコミュニケーション技術、災害医療(多数傷者対応、トリアージ)、交通事故や転落事故など各種の模擬訓練等、救急医療に関わる課目のほか、救急救命に必要なカンボジアの法律についても学びました。

ワークショップ会場(クメール・ソビエト友好病院)

保健省長官を迎えての開講式

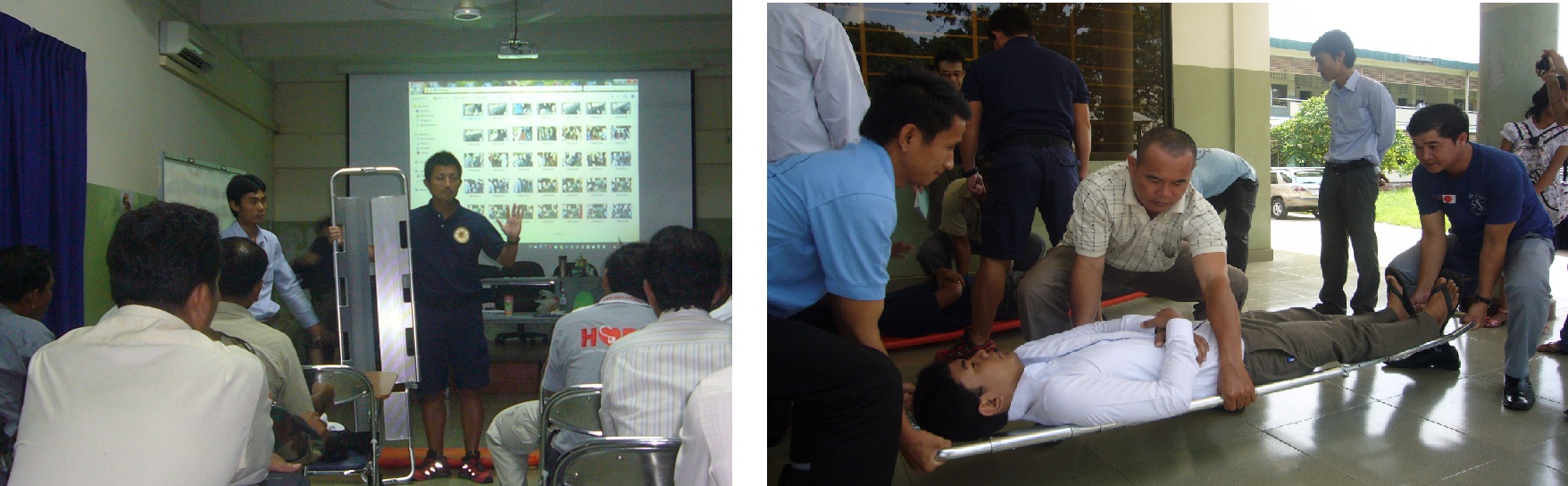

講義

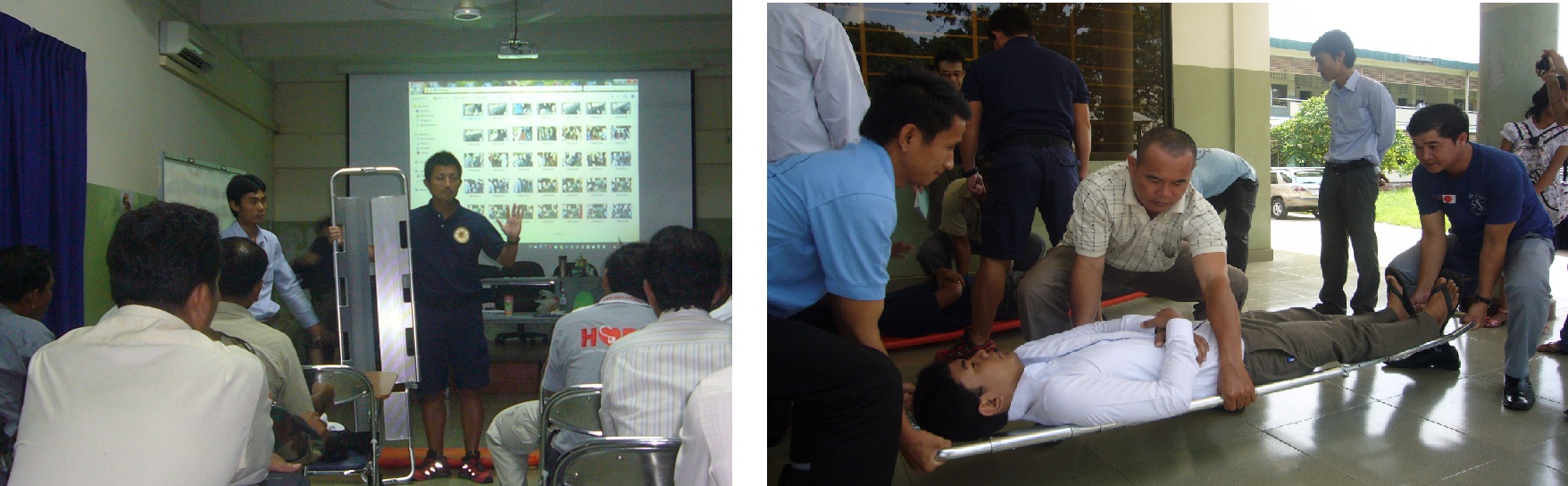

スクープストレッチャー

患者搬送

心肺蘇生法(CPR)

車内救出

車の下敷きから救出

技能試験(筆記、実技)

●ワークショップ-2の開催

● 概要

2012年12月3日から14日までの間、プノンペン市のクメール・ソビエト友好病院の協力のもと、将来のカンボジアの救急医療分野の若手リーダー育成と救急搬送体制のボトムアップを目的にワークショップ―2を開催しました。

今回のワークショップの参加者は、9月のワークショップ―1において基礎的な救急医療を学んだ医師と看護師です。ワークショップ―2では、個人の技術レベルに応じて、現場活動実践コース(基礎実践コース、17名)と若手指導者育成コース(上級コース、10名)に分けて実施しました。

ワークショップ―1と同様に、中山友紀氏・国士舘大学大学院救急システム研究科講師と、コンサルタントの五十嵐仁氏の専門家2名が教育訓練にあたりました。

2012年12月3日から14日までの間、プノンペン市のクメール・ソビエト友好病院の協力のもと、将来のカンボジアの救急医療分野の若手リーダー育成と救急搬送体制のボトムアップを目的にワークショップ―2を開催しました。

今回のワークショップの参加者は、9月のワークショップ―1において基礎的な救急医療を学んだ医師と看護師です。ワークショップ―2では、個人の技術レベルに応じて、現場活動実践コース(基礎実践コース、17名)と若手指導者育成コース(上級コース、10名)に分けて実施しました。

ワークショップ―1と同様に、中山友紀氏・国士舘大学大学院救急システム研究科講師と、コンサルタントの五十嵐仁氏の専門家2名が教育訓練にあたりました。

● 現場活動実践コース(基礎実践コース)

基礎実践コースには、すでに救急隊に所属しているものの、地方病院で勤務しているためにプノンペン市の救急隊に比して緊急出動の機会が少ない隊員や、さらに基礎技能のレベルアップを必要とする隊員が参加しました。

本コースでは、まず「プレホスピタルの概念」についての再教育が行われました。カンボジアでは未だプレホスピタルに対する理解が不十分であり、あらためてその重要性や救急隊員の職責について学びました。その後、参加者17名は3つのグループに分かれて、国立クメール・ソビエト友好病院、国立カルメット病院、プンペン市保健局市民病院の各救急隊に配置されました。各グループは、3つの病院をローテーションで回り、各病院の救急隊活動の特徴を学びました。

訓練生は、救急車とその装備などの取り扱い方法を実習するともに、日本人専門家による巡回指導を受けました。実際の緊急出動に加わり、救急要請から現場での応急手当までの一連の任務を体験することで、プノンペン市の救急システムを実践的に学ぶことができました。地方から参加した訓練生には、通信を利用した119番救急システムに初めて触れる機会となり、新しい情報や知識を習得する場にもなりました。今後も多くの訓練と復習が必要ですが、地方から参加した訓練生に、プレホスピタルの概念が確実に理解されつつあると言えます。

基礎実践コースには、すでに救急隊に所属しているものの、地方病院で勤務しているためにプノンペン市の救急隊に比して緊急出動の機会が少ない隊員や、さらに基礎技能のレベルアップを必要とする隊員が参加しました。

本コースでは、まず「プレホスピタルの概念」についての再教育が行われました。カンボジアでは未だプレホスピタルに対する理解が不十分であり、あらためてその重要性や救急隊員の職責について学びました。その後、参加者17名は3つのグループに分かれて、国立クメール・ソビエト友好病院、国立カルメット病院、プンペン市保健局市民病院の各救急隊に配置されました。各グループは、3つの病院をローテーションで回り、各病院の救急隊活動の特徴を学びました。

訓練生は、救急車とその装備などの取り扱い方法を実習するともに、日本人専門家による巡回指導を受けました。実際の緊急出動に加わり、救急要請から現場での応急手当までの一連の任務を体験することで、プノンペン市の救急システムを実践的に学ぶことができました。地方から参加した訓練生には、通信を利用した119番救急システムに初めて触れる機会となり、新しい情報や知識を習得する場にもなりました。今後も多くの訓練と復習が必要ですが、地方から参加した訓練生に、プレホスピタルの概念が確実に理解されつつあると言えます。

(左)三角巾の使用法 (右)オートバイ事故対応訓練

(左)プンペン市保健局市民病院 (右)国立クメール・ソビエト友好病院

患者搬送(左右:119番通報による緊急出動)

● 若手指導者育成コース(上級コース)

上級コースでは、心肺蘇生法(CPR)、止血法、骨折固定法、分娩介助法、熱傷(やけど)処置、窒息についての基礎知識を学んだ後、実技を通して処置技術を習得しました。各処置技術の達成度を確認するために、訓練生同士で評価する方法をとりました。個人の能力向上にくわえて、他の救急隊員を指導する要領と評価方法についても学びました。

CPRと分娩介助法の訓練のため、専用の人形が日本から持ち込まれました。このような人形に初めて触れる訓練生も多く、興味を持って訓練に取り組む姿勢が見られました。特に、男性隊員にとって、分娩介助は通常、書籍や映像を通じてしか知識が得られないため、人形を使ってより実践的な体験ができました。

上級コースの最終仕上げとして、カンボジアの救急医療の現状に沿った指導要領と評価表が作成されました。訓練生がまず一人で考えた後、全員で議論し、日本人専門家の指導を受けながら、一つのモデルを作りあげました。この教育の狙いは、将来のカンボジアの救急医療分野の若手リーダーとしての動機付けにあります。指導要領・評価表の作成は、救急医療分野の理解深化と指導者としての自覚を高めることが期待されます。

上級コースでは、心肺蘇生法(CPR)、止血法、骨折固定法、分娩介助法、熱傷(やけど)処置、窒息についての基礎知識を学んだ後、実技を通して処置技術を習得しました。各処置技術の達成度を確認するために、訓練生同士で評価する方法をとりました。個人の能力向上にくわえて、他の救急隊員を指導する要領と評価方法についても学びました。

CPRと分娩介助法の訓練のため、専用の人形が日本から持ち込まれました。このような人形に初めて触れる訓練生も多く、興味を持って訓練に取り組む姿勢が見られました。特に、男性隊員にとって、分娩介助は通常、書籍や映像を通じてしか知識が得られないため、人形を使ってより実践的な体験ができました。

上級コースの最終仕上げとして、カンボジアの救急医療の現状に沿った指導要領と評価表が作成されました。訓練生がまず一人で考えた後、全員で議論し、日本人専門家の指導を受けながら、一つのモデルを作りあげました。この教育の狙いは、将来のカンボジアの救急医療分野の若手リーダーとしての動機付けにあります。指導要領・評価表の作成は、救急医療分野の理解深化と指導者としての自覚を高めることが期待されます。

心肺蘇生法(左右)

分娩介助法(左右)

指導要領・評価表の作成(左右)

●ワークショップ-3の開催

2013年1月21日から25日の間、救急車の安全走行に必要な知識や技術の習得のため、プノンペン市においてワークショップを開催しました。訓練には、ノンペン市内の国立病院のほか、救急車を装備する地方の病院から、運転に直接関わるドライバーと誘導員(アシスタント)が参加しました。

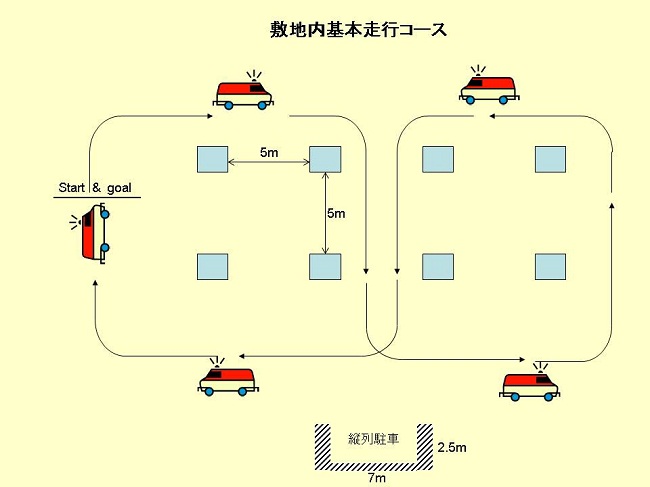

ワークショップの初日は、安全運転の基本の第一歩として、写真を見ながら「危険予知」の考え方について学びました。交通場面で遭遇するさまざまな危険を的確に予測することで、緊急走行時の交通事故防止につながるようにしました。この後、各ドライバーが車両感覚を認識できるようにしました。特に運転席に座り車外を見て、車体の陰となりまったく見えない死角の範囲を正確に把握しました。

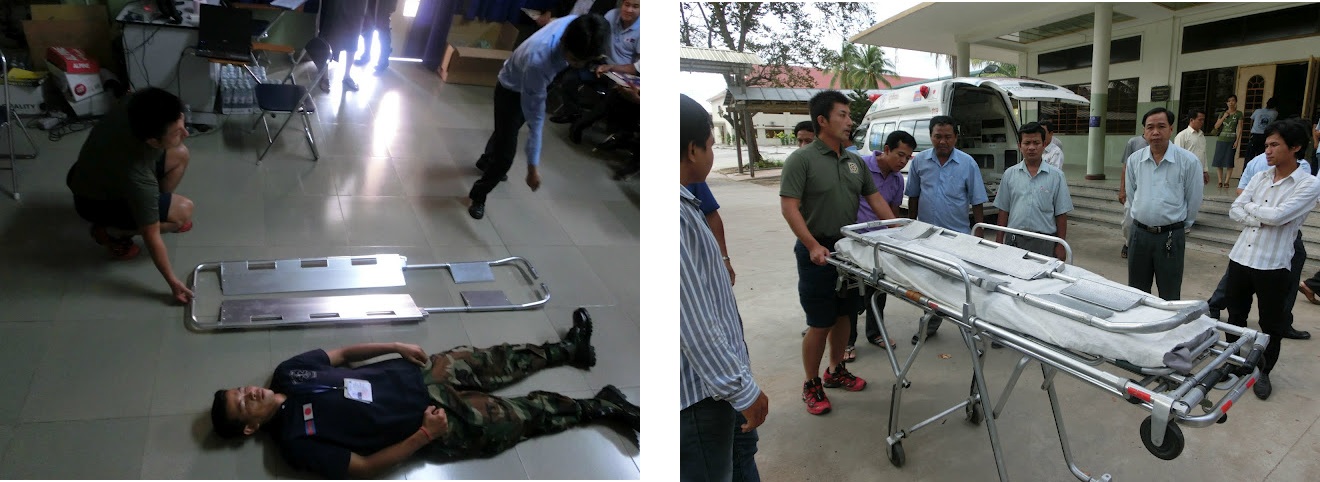

2日目からは、救急車の誘導要領から始まり、敷地内の基本走行訓練として、方向変換、クランク、S字、縦列駐車などに関する運転技量の向上を図りました。

最終日には、応用走行訓練として、プノンペン市街地を運転し、道路状況に応じた走行、進路変更、交差点の通行、歩行者などの側方の通過など、周囲の状況を的確に把握し、危険を予知しながら運転する要領について学びました。

本ワークショップは、ワークショップ-1(9月)と2(12月)と同じく、国立クメール・ソビエト友好病院の協力を得て実施されました。日本から、中山友紀氏(国士舘大学大学院救急システム研究科、講師)と米倉孝氏(国際医療福祉専門学校一関校救急救命学科、教員)が専門家として参加しました。

カンボジアには、日本のような自動車教習所が存在しないため、運転技術を学ぶ機会はほとんどありません。ワークショップ-3の安全走行訓練は、カンボジアで救急車の運転技術を学ぶことができる唯一の機会と言っても過言ではありません。カンボジアの救急車のドライバーには、患者を搬送しているという意識が希薄なため、運転技術の向上とあわせて、その意識改革にも努めました。

ワークショップの初日は、安全運転の基本の第一歩として、写真を見ながら「危険予知」の考え方について学びました。交通場面で遭遇するさまざまな危険を的確に予測することで、緊急走行時の交通事故防止につながるようにしました。この後、各ドライバーが車両感覚を認識できるようにしました。特に運転席に座り車外を見て、車体の陰となりまったく見えない死角の範囲を正確に把握しました。

2日目からは、救急車の誘導要領から始まり、敷地内の基本走行訓練として、方向変換、クランク、S字、縦列駐車などに関する運転技量の向上を図りました。

最終日には、応用走行訓練として、プノンペン市街地を運転し、道路状況に応じた走行、進路変更、交差点の通行、歩行者などの側方の通過など、周囲の状況を的確に把握し、危険を予知しながら運転する要領について学びました。

本ワークショップは、ワークショップ-1(9月)と2(12月)と同じく、国立クメール・ソビエト友好病院の協力を得て実施されました。日本から、中山友紀氏(国士舘大学大学院救急システム研究科、講師)と米倉孝氏(国際医療福祉専門学校一関校救急救命学科、教員)が専門家として参加しました。

カンボジアには、日本のような自動車教習所が存在しないため、運転技術を学ぶ機会はほとんどありません。ワークショップ-3の安全走行訓練は、カンボジアで救急車の運転技術を学ぶことができる唯一の機会と言っても過言ではありません。カンボジアの救急車のドライバーには、患者を搬送しているという意識が希薄なため、運転技術の向上とあわせて、その意識改革にも努めました。

(左)危険予知の教育 (右)車両感覚(死角の確認)

(左)救急車の誘導 (右)教官による模範走行

(左)敷地内の基本走行訓練(クランク) (右)縁石の乗り上げ(不合格)

| 事業実施者 | 笹川平和財団 国家テロ対策委員会(SNCTC)基盤保護局サービス調整部 | 年数 | 3年継続事業の1年目(1/3) |

|---|---|---|---|

| 形態 | 自主助成委託その他 | 事業費 | 9,004,744円 |