笹川汎アジア基金

2016年

事業

アジアのイスラム:実像と課題

本事業では、日本のアジア・イスラム研究者と連携し、南アジア・東南アジア域内のムスリムコミュニティーとその多様性に焦点を当て、国家の枠組みを超えた視点から域内の現状や課題を調査・研究します。この調査・研究の成果を国内で広く発信することで、イスラム教・ムスリムへの幅広い理解やアジアの多様なコミュニティーとの共存を促進し、地域の安定化へ向けて果たすべき役割を検討することを目的としています。

| 事業実施者 | 笹川平和財団 | 年数 | 2年継続事業の1年目(1/2) |

|---|---|---|---|

| 形態 | 自主助成委託その他 | 事業費 | 15,000,000円 |

- 【緊急セミナー】「『バングラデシュ・ダッカにおける襲撃事件』を受けて:事件の背景とバングラデシュの現状」開催案内

- [サマリー] 緊急セミナー「『バングラデシュ・ダッカ襲撃事件』を受けて」①(2016年7月14日開催)

- [サマリー] 緊急セミナー「『バングラデシュ・ダッカ襲撃事件』を受けて」②(2016年7月14日開催)

- [サマリー] 緊急セミナー「『バングラデシュ・ダッカ襲撃事件』を受けて」③(2016年7月14日開催)

- 【ワークショップ】「地域社会の多様性とムスリムコミュニティーに関するワークショップ~ミャンマーでの調査結果を事例に~]開催案内

- 現地調査報告

- [報告] 「地域社会の多様性とムスリムコミュニティーに関するワークショップ」

~ミャンマーでの調査結果を事例に~(2017年3月28日開催)

[サマリー] 緊急セミナー「『バングラデシュ・ダッカ襲撃事件』を受けて」①(2016年7月14日開催)

【日下部尚徳氏 講演】

バングラデシュの政治と国内の不安定化

バングラデシュにおいて複数ある政党のうち、3つの主要な政党としてアワミ連盟(AL)、バングラデシュ民族主義党(BNP)、イスラム協会(JI)を取り上げる。現与党のALは、パキスタンの分離独立後、東パキスタンにおいて結成された。同党のリーダーとして認知されているシェイク・ムジブル・ラーマンはバングラデシュがパキスタンから独立した際に指導的な役割を担ったのち、初代首相に就任した。しかし、次第に強権的性格を強めた結果、1975年の青年将校による軍事クーデターによって家族数十人と共に暗殺された。現首相のシェイク・ハシナ(同党総裁)はムジブル・ラーマンの長女である。ムジブル・ラーマン暗殺事件の後、クーデターを起こして事態を収集したジアウル・ラーマンが、そのまま政権を担うこととなり、この政権の受け皿として、現在の最大野党であるBNPが1978年に設立された。ジアウル・ラーマンもその後軍内部の対立からクーデターにより暗殺され、その後、妻のカレダ・ジアが党首となり、過去2回(1991-96、2001-06)首相を経験している。JIの前身Jamaat-e-Islamiはイギリス植民地時代に結成され、その後バングラデシュがパキスタンから独立した際に現在のJI (Bangladesh Jamaat-e-Islami)として再結党された。イスラム教義に基づく国づくりをめざしており、農村部を中心に強い支持基盤を持っている。過去にはALともBNPとも連立政権を組んだことがあり、現在はBNPと共闘関係にある。

[サマリー] 緊急セミナー「『バングラデシュ・ダッカ襲撃事件』を受けて」②(2016年7月14日開催)

【保坂修司氏 コメント】

バングラデシュとIS

今回の事件について考える上で、バングラデシュ国内の状況を縦軸として扱うならば、ISの動向を横軸として扱うことが大切である。ここでは、IS側が見るバングラデシュについて簡単に説明する。2014年ISが成立した直後から、バングラデシュでは様々なジハード主義組織がISを支持し、ベンガル地域においてその隊列に関わったという言い方がされている。2015年10月には、ISのリーダーであるバグダーディーがサウジアラビアを批判する声明の中で、バングラデシュの同胞にも支援を呼びかけていることから、早い時点からISはバングラデシュも活動地域の対象として見ていたことが分かる。ISが発行する英文機関誌「ダービク」には2014年12月の時点でバングラデシュに関する言及があり、それ以降、ハシナ首相に対する批判や、バングラデシュにおけるジハード主義運動について、シリアで殉教したバングラデシュ人やカリフ国家のベンガル人兵士などが紹介され、(信憑性は確実ではないが)継続的にバングラデシュに関する記事が掲載されている。さらに、ISの中にバングラデシュ人が加わっているということは、注目すべき点である。また、「ダービク」はベンガル語版も発行されており、バングラデシュ人がISの思想やイデオロギーに接する機会があったことが分かる。また、これまでに出されたISの声明の中には、ベンガル語のものも確認されており、組織の中枢にベンガル語話者が存在していると考えられる。

[サマリー] 緊急セミナー「『バングラデシュ・ダッカ襲撃事件』を受けて」③(2016年7月14日開催)

【座談会】

日下部氏、保坂氏の発表の後、笹川汎アジア基金室長の堀場明子を進行役に座談会を開催した。

まず、ヨーロッパで発生しているテロ事件では、社会からの疎外感や被差別意識、貧困、格差への不満を持つ移民の2世や3世がIS等の過激思想に感化されることが多いと言われている一方で、90%以上がイスラム教徒であるバングラデシュのような国で過激思想に影響を受けるのはどのような層なのか、という問いかけに対し、日下部氏は、まず、バングラデシュの過激派を語るにあたっては、イスラム教の教義がカリキュラムの中心となっているマドラサ(教育機関)の存在は無視できないが、今回のダッカ襲撃事件の犯人にはマドラサ出身者は含まれていないとした上で、(今回の犯人の)富裕層の出身の若者は、インターネットへのアクセスや留学経験も持ち、バングラデシュの外の社会でイスラム教徒が異教徒からどのように見られているのかを知ることができたことが背景にあったと説明した。その上で、SNS等の発達により、自分と同じ考えを持つ人とのみの交流が可能になり、多感な若者が過激思想に影響を受ける余地があったのではないかとも述べた。保坂氏は、アラブ世界ではジハード主義運動はエリート層の運動であると認識されており、イラク戦争以降、徐々に貧困層の若者にも広まるようになっているものの、貧困層が関わりを持つことは元々珍しかったと説明した。また、「希望格差」とも呼ばれる不満というものは、貧困層だけではくエリート層も持っており、自らの置かれた立場に不満を持つ一部の若者にとって、居心地のよい場所を提供しているのがISやアルカイーダのような組織ではないかと感じている。このため、「貧困」だけでテロ事件やジハード主義運動を語ることは、難しいとも述べた。さらに、よく語られるインターネットの影響について、厳しい検閲制度が存在する中東諸国では、通常、一般市民は過激思想が含まれているページにはアクセスできないことから、IS等のページになんとか努力してアクセスする前に、既にイデオロギー的に過激化している可能性があることも併せて考える必要があるのではないか、とコメントした。

現地調査報告

2016年度「アジアのイスラム:実像と課題」事業では、日本国内の若手アジア地域研究者に協力を得て、南アジア・東南アジアの8か国を対象に都市や街に着目した現地調査を実施し、その歴史的・地理的背景から見える地域社会の多様性とムスリムコミュニティーをとりまく現状について、地域横断的に情報収集・分析を進めてきました。その中で、様々な民族・宗教・文化が共存する地域社会の現状や、主権国家の枠組みの「辺境」に位置し、周縁化する人々や、歴史的な繋がりから国境を越えて形成されたコミュニティーの存在も明らかになりました。このページでは、現地調査に協力いただいた研究者の方に綴っていただいた調査出張の報告をご紹介しています。ムスリムコミュニティーを通じて、アジアが持つ豊かな多様性や寛容さ、民主化や経済発展の流れにより移り変わる人々の生活や新たな課題が垣間見えます。

(汎ア基金事業室 研究員・林 茉里子)

現地調査報告①「ミャンマー現地調査報告」

現地調査報告②「フィリピン南部タウイタウイ州現地調査報告」

現地調査報告③「ミャンマー現地調査報告」

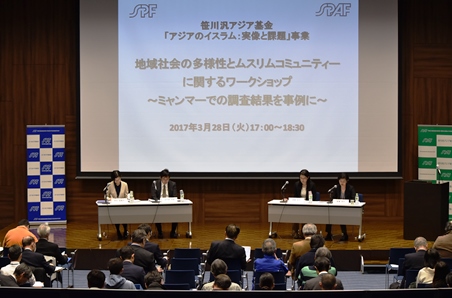

[報告] 「地域社会の多様性とムスリムコミュニティーに関するワークショップ」

~ミャンマーでの調査結果を事例に~(2017年3月28日開催)

2017年3月28日、「アジアのイスラム:実像と課題」事業の一環として上智大学アジア文化研究所客員研究所員 斎藤紋子氏をお招きし、同氏のミャンマーでの調査結果を事例に「地域社会の多様性とムスリムコミュニティーに関するワークショップ」を開催いたしました。ワークショップのモデレーターは当基金事業室の堀場明子室長、コメンテーターは東京外国語大学世界言語社会教育センター講師 日下部尚徳氏、当財団国際事業部 岡本富美子主任研究員がつとめました。