「共振する国際政治学と地域研究」

成果まとめた書籍出版

記念シンポジウムを開催

笹川平和財団(東京都港区、田中伸男会長)は1月25日、書籍「共振する国際政治学と地域研究」(勁草書房)の出版記念シンポジウムを開催しました。同財団の「アジアの平和と安定化事業グループ」(中山万帆グループ長)は、概して「同床異夢」の関係にある国際政治学と地域研究との協働を進める目的で、研究プロジェクトを推進しており、その成果をまとめ書籍として出版しました。

執筆者は10人で、このうちアジアの平和と安定化事業グループの堀場明子主任研究員、同書の編者でもある東京工業大学リベラルアーツ研究教育院の川名晋史准教授など5氏が、シンポジウムで登壇しました。

国際政治学者の川名氏は「国際政治学と地域研究は、そもそもどう違うのか。国際政治学者は事象の因果関係を説明して、それを一般化することに喜びを見いだす。一方で、地域研究者は一般化ということから距離を置く傾向にあり、対象に深く入り込んで固有性をあぶり出すことを研究目的にしている。同じ対象や事象を見ていたとしても、目的は全然違う。このプロジェクトは、お互いけんかばかりしていないで、手を携えて同じ目的に向かい一緒に研究していこう、というところから始まった」と指摘しました。

同書は3部構成で、国際政治学と地域研究の協働のあり方について、①実証のための地域 ②目的としての地域理解 ③理論の再構築と地域―という3つのアプローチに対応しています。

「ひじょうに意欲的な取り組みです」

と挨拶する笹川平和財団の

中山万帆グループ長

同書と、シンポジウムにおける川名氏の解説によると、第1部「実証のための地域」では、理論やモデルを実証する場として地域をとらえる、主に国際政治学の側から地域研究をみた「トップダウン型」の関係性のあり方を検討しています。具体的には、グリーンランドのチューレ米空軍基地をめぐる国内政治メカニズムを、分析の対象としています。

第2部「目的としての地域理解」では、地域研究による事象の理解が、国際政治学の視点から補足されることにより、「さらなる奥行きに光が届くかどうか」が試されたとしています。ここでは、笹川平和財団の事業として、堀場氏が和平に取り組むタイの「パタニ紛争」が、取り上げられています(事業活動はこちら)。

第3部「理論の再構築と地域」では、国際政治学の理論的な枠組みのひとつである「地域安全保障複合体」(RSC)に焦点を当て、トルコと中東地域、欧州連合(EU)の関係を分析することで、国際政治学と地域研究の「並列的な関係」を構築することを試みています。

タイの「深南部」と呼ばれる地域で、「パタニ」の分離・独立を求めるマレー系武装勢力と、タイ政府・軍との紛争が長年にわたり続いている「パタニ紛争」について、地域研究の視点から堀場氏は「2018年5月に、マレーシアではマハティール政権になり、和平対話の担当者が変わった。タイ側も変わり、今年3月に実施されることになった総選挙(下院)が終わるのを待つということで、水面下での接触は続いているが公式対話は開催されていない」と、現状を説明しました。

そのうえで、笹川平和財団と自身の活動について「私はバンコクにもパタニにも何度となく行き、人間関係と信頼関係を築いたうえで、どうやったら和平対話を促していけるか、ということで活動してきた。地域研究の手法を、フィールドワーク(現地での実態調査・研究)によって、現地の声を拾い実情を重視するアプローチとするならば、われわれが取り組むピース・メディエーション・サポート(和平調停支援)は、パタニやバンコクの人たちと信頼関係を築き、共に解決方法を探るという意味で、地域研究的な手法を取る仕事といえる」と述べ、現場に軸足を置き密着しながら、問題の解決へ向け関与する重要性を強調しました。

堀場氏は一方で、「米国など大国の政策が、いかに地域紛争に影響を及ぼしてきたか、ということにも関心をもちつつ、地域に特化して活動してきた。国際政治学的な手法を、国際社会におけるパワーバランスや国際システムが、国家の対外行動に及ぼす影響を重視するアプローチとするならば、地域研究と国際政治学が、パタニ紛争などの具体的な事象を一緒に分析することができれば、ピース・メディエーション・サポートにも大いに役に立つと思う」と指摘しました。

堀場氏は同書とシンポジウムの中で、パタニ紛争について国際政治学の側に対し、「タイと関係が深い米国と中国は、パタニ紛争をどうとらえており、なぜパタニ紛争に関与していないのか」との疑問を提起しています。この問いへの回答として、国際政治学が専門の福田毅・国立国会図書館調査員と、青山学院大学総合研究所の山﨑周助手は同書で、①米軍が直接的に紛争に関与すれば、分離・独立派の怒りが米国へと向かい、また外部からイスラム過激派の流入を促す可能性がある ②米国にとり、同盟国であるタイのウタパオ基地などへのアクセスを危険にさらしてまで、パタニ紛争に介入するメリットがない ③中国としては、関係悪化の回避に努めるタイと米国の姿勢を、外部から働きかけ変えることは難しく、パタニ紛争については静観し、それ以外の分野でタイとの協力を拡大する方が合理的である―などの分析を提示しています。

堀場氏は今回の地域研究と国際政治学との共同研究について、「大国がパタニ紛争に関心を示さないのはなぜか、という問いについて、国際政治学の研究者と一緒に研究できたことはひじょうに勉強になった。パタニ紛争という特定の事象を、立体的に把握できることができる試みになった」と評価しました。

(シニアアドバイザー 青木伸行、写真 野坂洋介撮影)

関連記事

-

2026.01.14

高円宮憲仁親王妃久子殿下のおことば(北極サークル総会)(2025年10月16日)

-

2025.12.22

Ocean Newsletter 第600号をリリースしました

-

-

-

-

-

-

-

2025.10.09

第200回海洋フォーラム「北極海の安定と持続可能な発展への取り組み」

-

2025.10.08

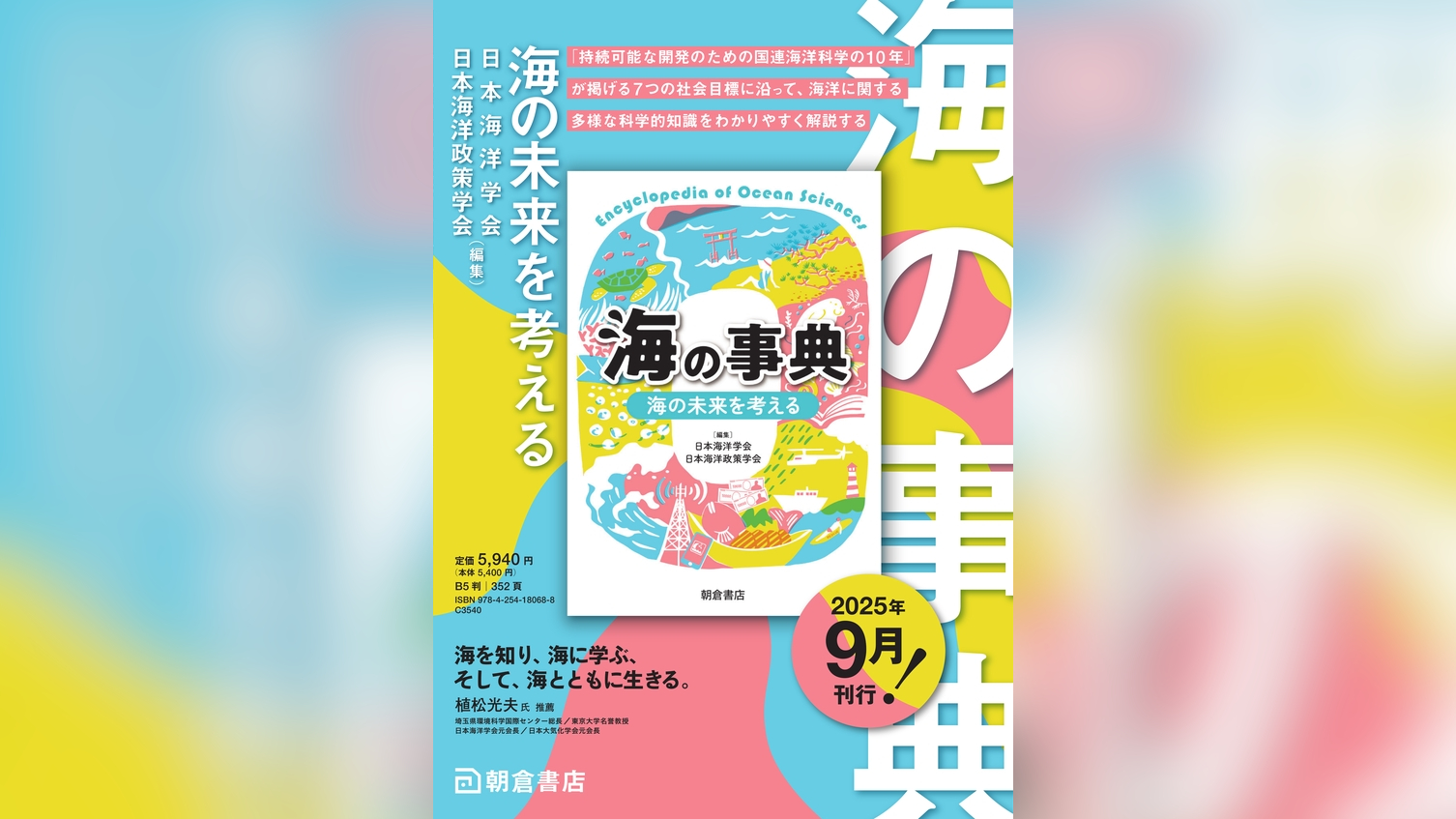

朝倉書店から新刊『海の事典─海の未来を考える─』が刊行されました

-

2025.09.17

「我々の望む海」にむけた科学・政策・社会の連携 ~ 全ての人に持続可能な海洋経済を

-

2025.09.16

インド洋及び太平洋のマグロ漁業における協力と持続的な開発

-

-

-

2025.08.22

"Blue Economy" In the Ocean Super Year 2025: Views from Japan|NHK Worldの特別番組が放送されました(8月22日放送)

-

-

-

-

-