News

【開催報告】AMEA with ECOPs Ocean Literacy Conference 2025 Japan

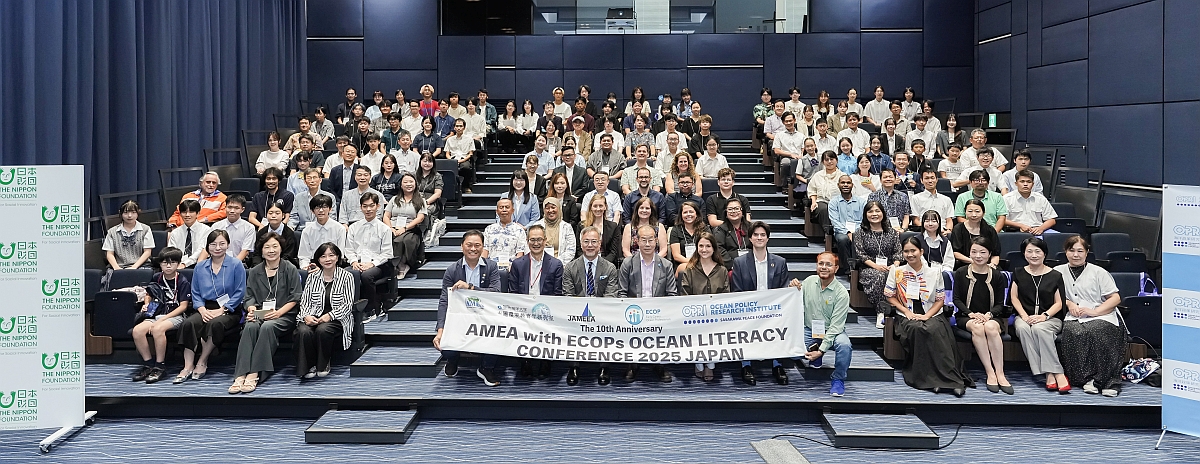

笹川平和財団海洋政策研究所(OPRI)は2025年8月5日から6日にかけて、アジア海洋教育学会(AMEA)と「AMEA with ECOPs Ocean Literacy Conference 2025 Japan」を共催しました。

AMEAは2015年に設立した学会で、アジア各国で海を教科横断的に学ぶための施策や教材、体験学習の実践事例を共有し、異なる環境下で海を学ぶことの理解を深める場となっています。学校の教職員をはじめ、教育分野や海洋科学の研究者、NGO、NPO、水族館など幅広いセクターからなり、2025年現在、アジアおよび他地域の22か国、約190名の会員が加入しています。今回、AMEAとしては学会創立10周年ということで、国連海洋科学の10年の海洋若手研究者プログラムECOPsと共に、世界的に普及が進められている海洋リテラシーに焦点を当てた内容となりました。会場として8月5日は笹川平和財団ビル、同月6日は東京海洋大学で開催され、2日間で国内外から延べ250名近くの参加者が集まりました。

初日の8月5日は、AMEA会長の佐々木剛・東京海洋大学教授、牧野光琢・OPRI所長及び東京大学大気海洋研究所教授、Valentina Lovat・UNESCO-IOC海洋リテラシープログラム担当専門官、Raphael Kevin Roman・ユネスコ欧州地域科学文化局プロジェクト事務所顧問から開催挨拶があり、道田豊・UNESCO-IOC議長及び東京大学総長特使(国連海洋科学の10年)による基調講演では、UNESCO-IOCの概要および公式プログラムOcean Literacy with All等について述べられ、最後に「私たちが求める海」として「平和な海」が示されました。続くユースカンファレンスでは、東京海洋大学の海街コミュニティスクールの参加校をはじめとする国内外の高等学校10校の生徒による実践発表がなされました。

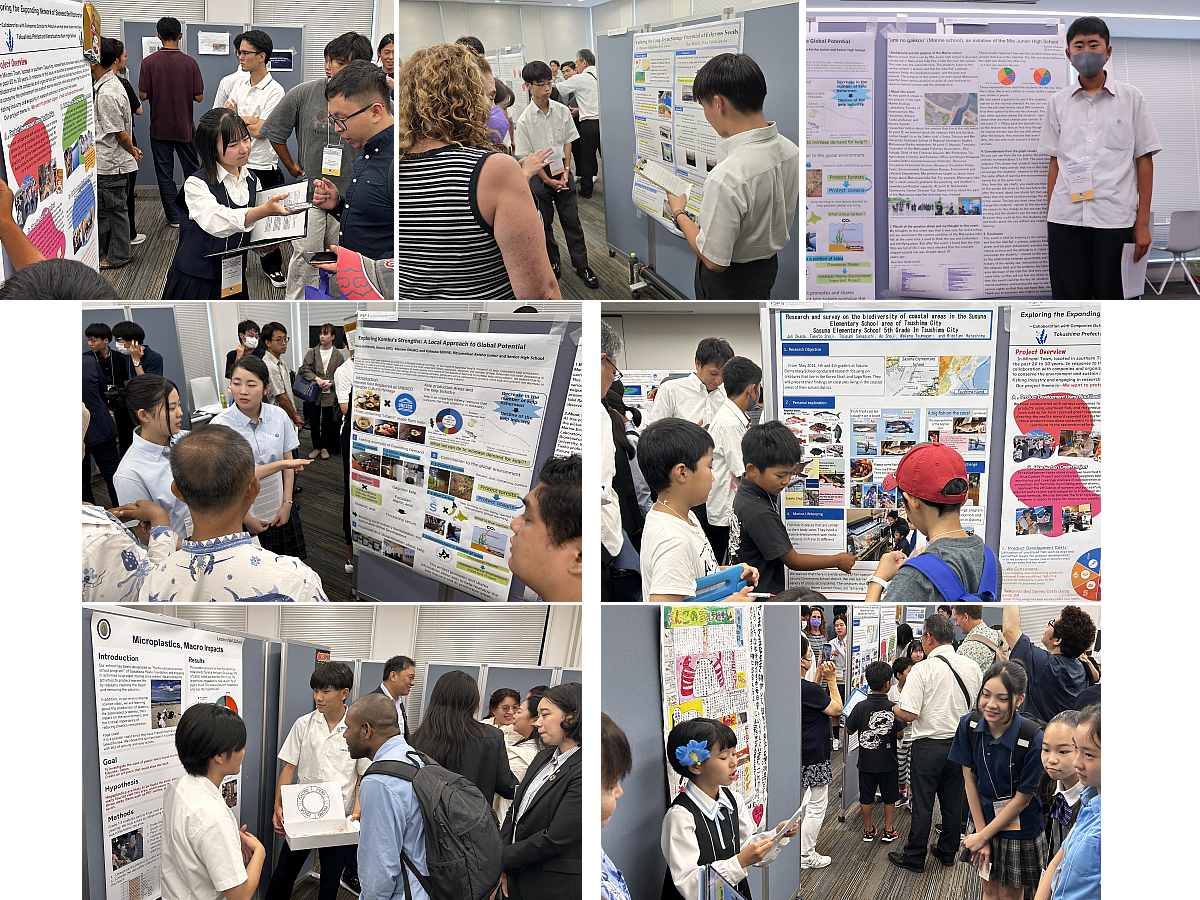

昼食を挟んた後のポスターセッションでは、研究者等による海洋教育の研究成果、東京海洋大学の学生による海洋教育模擬授業に並んで、日本の学校における海洋教育を児童・生徒・教員が自ら紹介する機会として、日本財団と当研究所が共催する海洋教育パイオニアスクールプログラムから立命館慶祥高等学校、三重中学校、岡山学芸館高等学校、徳島県立小松島西高等学校、リンデンホール中高学部、対馬市立佐須奈小学校、豊見城市立とよみ小学校の7校がポスターセッションに参加しました。また、採択校における取組みからの研究成果として2件の発表がありました。初めての英語発表という児童・生徒も、本会参加者との質疑応答に積極的に応じていました。限られた時間でしたが、海をめぐる課題との向き合い方などについて活発に意見が飛び交い、地域の異なる同年代の学生と直接意見交換する場にもなっていました。

ポスターセッション後から2日目の8月6日夕方にかけて実施された口頭発表では、OPRIで招聘した海洋若手研究者5名が登壇しました。Santo Tomas-Legazpi大学のJoella Marie Sabanal Balinis氏からは、フィリピンのレガスピ市における海の観光業を通じた、市民と若者による海洋リテラシー向上の取組み「Blue Tourism」が紹介されました。国立台湾海洋大学のChen Pin-Yan氏は、ビタミンD不足を魚食で補う試みを通じて、栄養面の課題解決と共に魚と海への関心を喚起する学びについての研究成果を発表しました。ユネスコ欧州地域科学文化局のRaphael Kevin Roman氏からは、今年6月に開催された第3回国連海洋会議における海洋リテラシーに関するサイドイベントの紹介がなされました。国立台湾海洋大学のTseng Ciao-Wei氏は、台湾の高校生を対象に行ったアンケートから、海洋に対する科学的知識・社会的感情・行動とジェンダーの関係性について示しました。フィリピン大学ビサヤ校のJose Marie Amo Eslopor氏は、同校の人材育成プログラムにおける海洋環境・生態系教育を通じた海洋リテラシーの向上について紹介しました。

OPRIでは、海洋に対する理解促進に向けた、海洋教育および海洋リテラシーの普及のため、国内外の関係機関と共に協力・推進していく所存です。

(文責:笹川平和財団 海洋政策研究所 小熊幸子)