Ocean Newsletter

オーシャンニューズレター

第596号(2025.08.20発行)

PDF

2.3MB

国際海底機構による環境しきい値作成の取り組み

KEYWORDS

海底鉱物資源開発/海洋環境保護・保全/濁度・再堆積量

(独)エネルギー・金属鉱物資源機構担当審議役、神戸大学海洋底探査センター特命教授、国際海底機構法律技術委員◆福島朋彦

海底鉱物資源開発による環境影響の懸念からグローバル企業、科学者・専門家、保険会社そして一部の国から否定的な意見が示されている。一方で国際海底機構もさまざまな取り組みを通じて開発と環境の調和を図るために努力してきた。そのひとつが環境しきい値の策定である。環境しきい値は、実効性、具体性、透明性などの点で期待されているが、適切な値を生み出すのは容易ではなく、関係者が知恵を絞っているところである。

関心が高まりつつある海底鉱物資源

2025年4月24日、ホワイトハウスは、トランプ大統領が国家管轄権内外の海底鉱物資源開発※1の迅速化を促す大統領令に署名したことを発表した。詳細は省くが、これまで国連海洋法条約(UNCLOS)のもとで深海底※2の鉱物資源とその関連活動を管理してきた国際海底機構(ISA)の存在を忘れているかのような内容だった※3。ISAの事務局長はただちに遺憾の意を発表した。またFinancial Times、Wall Street Journalなどのメディアが反応したほか、フランス、中国なども国際規範を軽んずるとして米国を非難した。

にわかに騒がしくなった海底鉱物資源開発であるが、上記は一つの要因にすぎない。ISAが取り組んできた開発規則の完成を控え、環境と開発をめぐる国際社会の関心がこれまでになく高まっている。例えば、2021年にはGoogle、BMWなどのグローバル企業が世界自然保護基金(WWF)の呼びかけに応じて、環境影響の懸念から海底由来の鉱物資源の不使用を宣言した。2022年には70カ国944名の海洋科学者・専門家が深海採鉱の一時停止を求める声明を出し、2024年には大手国際保険会社が環境リスクを理由に深海鉱業の保険取引対象からの除外を発表した。そして2025年、深海鉱業のモラトリアムを宣言した国は37カ国※4にのぼっている。このような環境保護の声の高まりに対して、ISAも手をこまねいているわけではない。さまざまな取り組みを通じて開発と環境の調和を図るための努力を重ねてきた。そのひとつが環境しきい値(environmental threshold value)の策定である。

にわかに騒がしくなった海底鉱物資源開発であるが、上記は一つの要因にすぎない。ISAが取り組んできた開発規則の完成を控え、環境と開発をめぐる国際社会の関心がこれまでになく高まっている。例えば、2021年にはGoogle、BMWなどのグローバル企業が世界自然保護基金(WWF)の呼びかけに応じて、環境影響の懸念から海底由来の鉱物資源の不使用を宣言した。2022年には70カ国944名の海洋科学者・専門家が深海採鉱の一時停止を求める声明を出し、2024年には大手国際保険会社が環境リスクを理由に深海鉱業の保険取引対象からの除外を発表した。そして2025年、深海鉱業のモラトリアムを宣言した国は37カ国※4にのぼっている。このような環境保護の声の高まりに対して、ISAも手をこまねいているわけではない。さまざまな取り組みを通じて開発と環境の調和を図るための努力を重ねてきた。そのひとつが環境しきい値(environmental threshold value)の策定である。

3項目のIEGメンバー(出典:ISA Press Release, 28 June 2024)

環境しきい値策定の経緯

ことの始まりは2022年のISA理事会にさかのぼる。ドイツ代表団はUNCLOS第145条の求める海洋環境の効果的な保護を確保するため、法的拘束力のある定量的な環境しきい値の策定を提案した。同提案によれば、環境しきい値は、海底鉱物資源開発時における許容可能な影響の最大レベルを示す基準値であって、適切な環境管理には不可欠な要素である。かみ砕いて言えば、環境しきい値により環境影響の許容範囲が判断されるのである。その値に法的拘束力が伴えば、より実効的な環境管理が可能になる。そして定量的な数値であれば、開発者側の保全目標に具体性が帯びる上、環境に関心を持つ人たちが求める透明な評価プロセスにもつながる。結果として、社会に渦巻く深海鉱業への不安の緩和を期待して、多数の理事国が賛同した。

理事会はすぐさま、3項目(毒性物質、濁度・再堆積、及び水中音※5・光汚染)のしきい値の検討を決議し、その専門的な検討を法律技術委員会(LTC)に委ねることにした。そしてLTCは、各項目の共同議長2名を決めた上で、外部から専門家を募り、会期間専門家グループ(IEG)を結成して作業を進めることにした(写真)。以下、濁度・再堆積のIEGの取り組みを紹介する。

理事会はすぐさま、3項目(毒性物質、濁度・再堆積、及び水中音※5・光汚染)のしきい値の検討を決議し、その専門的な検討を法律技術委員会(LTC)に委ねることにした。そしてLTCは、各項目の共同議長2名を決めた上で、外部から専門家を募り、会期間専門家グループ(IEG)を結成して作業を進めることにした(写真)。以下、濁度・再堆積のIEGの取り組みを紹介する。

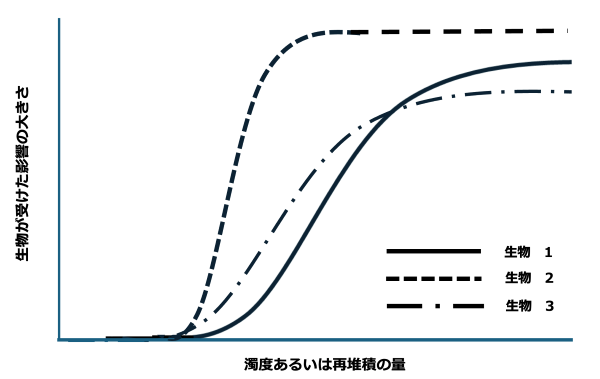

■図1 用量反応曲線

影響要因(この場合濁度あるいは再堆積量)と生物への影響の大きさの関係を表した模式図。用量反応曲線は生物ごとに異なることを示している。

濁度・再堆積の環境しきい値

IEG(濁度・再堆積)の共同議長は筆者とニュージーランドのM.クラーク博士が引き受けることになった。本IEGは採掘作業で生じる海水の“にごり”と海底への“降り積もり”を対象にしている。これまでに9回の会合を実施し、先行研究の評価を皮切りに、単位の統一化、対象生態系の範囲、指標生物、利用可能なデータ条件、自然条件下の変動幅など、広範な議論を重ねてきた。しかし完成に至るまでにはまだ時間がかかりそうである。その理由の一つは複雑な深海生態系を単純な数値で評価することが容易ではないためである。

深海環境は一様ではない。深海生態系もそれを構成する生物も多様である。そのため影響範囲、影響強度、回復時間などもさまざまである。例えば、同じレベルの濁度・再堆積であっても、生物のサイズが違えば影響の度合いも異なる。種ごとの生態特性の違いもしかりである。また濁度・再堆積量と影響の大きさには常に比例関係が成立するのではない。少量であればほとんど影響がなく、また逆にある量を超えると影響が頭打ちになる(図1)。ではその変曲点はと問われれば、生物ごとに異なるのである。

IEGに召集された専門家は、豊富な知識と経験そして深い洞察力を備えている。その意味で大変心強い。しかし生態系の複雑さを熟知する彼らであるからこそ、真摯に対応すればするほど、環境しきい値策定というゴールは遠のいてゆく。だからといって結論を急ぐあまり厳密さに目をつぶるならば、彼らに専門性を放棄させることになる。これではIEGの意味を成さない。これがISA事務局と共同議長が共有するジレンマである。先ほど、環境しきい値の策定が多数の理事国から肯定的に受け止められたと述べたが、唯一困惑しているのはISA事務局と環境しきい値作成を任されているLTCとIEGのメンバーかもしれない。

深海環境は一様ではない。深海生態系もそれを構成する生物も多様である。そのため影響範囲、影響強度、回復時間などもさまざまである。例えば、同じレベルの濁度・再堆積であっても、生物のサイズが違えば影響の度合いも異なる。種ごとの生態特性の違いもしかりである。また濁度・再堆積量と影響の大きさには常に比例関係が成立するのではない。少量であればほとんど影響がなく、また逆にある量を超えると影響が頭打ちになる(図1)。ではその変曲点はと問われれば、生物ごとに異なるのである。

IEGに召集された専門家は、豊富な知識と経験そして深い洞察力を備えている。その意味で大変心強い。しかし生態系の複雑さを熟知する彼らであるからこそ、真摯に対応すればするほど、環境しきい値策定というゴールは遠のいてゆく。だからといって結論を急ぐあまり厳密さに目をつぶるならば、彼らに専門性を放棄させることになる。これではIEGの意味を成さない。これがISA事務局と共同議長が共有するジレンマである。先ほど、環境しきい値の策定が多数の理事国から肯定的に受け止められたと述べたが、唯一困惑しているのはISA事務局と環境しきい値作成を任されているLTCとIEGのメンバーかもしれない。

環境しきい値の今後

課題はあるにしても、環境しきい値策定に向けてたゆまぬ努力が重ねられている。それは単に理事会決議という理由だけではなく、IEGメンバーが適切な環境保全ツールが必要という思いを共有しているからである。しかし環境しきい値さえ守れば環境と開発の調和が達成されると考えるのは早計である。環境しきい値は万能ではない。よりよい環境保全を目指すのであれば、また作成した環境しきい値が有効活用されるためには、値の独り歩き、間違った利用、あるいは何かの免罪符のように使用されることがないように留意したい。筆者とM.クラーク博士は、ISA事務局及びIEGメンバーと協力しつつ、環境しきい値の有用性のみならず、限界性にも踏み込んだ提案をしていく予定である。生態系の複雑さに向き合うこと、それがLTCとIEGの矜持である。(了)

※1 海底鉱物資源開発については、本誌でもたびたび取り上げてきた。 第150号、第166号、第274号、第346号、第407号、第509号などがある。

※2 ここで述べる深海底は「国の管轄権の及ぶ区域の境界の外の海底及びその下」を指す(UNCLOS第1条1)。詳しくは岡本信行著「国際海底機構のこれまでの歩みと今後の展望」本誌第565号(2024.02.20発行)で解説されている。 https://www.spf.org/opri/newsletter/565_1.html

※3 米国はUNCLOSを批准しておらず、またISAの構成国でもない。

※4 2025年6月にルクセンブルグ大公国、スロベニア、キプロス、ラトビア、マーシャル諸島が相次いでモラトリアムを宣言したため37カ国になった。

※5 水中音の問題は赤松友成著「海の騒音問題」本誌第472号(2020.04.05発行)で詳しく解説されている。 https://www.spf.org/opri/newsletter/472_1.html

※2 ここで述べる深海底は「国の管轄権の及ぶ区域の境界の外の海底及びその下」を指す(UNCLOS第1条1)。詳しくは岡本信行著「国際海底機構のこれまでの歩みと今後の展望」本誌第565号(2024.02.20発行)で解説されている。 https://www.spf.org/opri/newsletter/565_1.html

※3 米国はUNCLOSを批准しておらず、またISAの構成国でもない。

※4 2025年6月にルクセンブルグ大公国、スロベニア、キプロス、ラトビア、マーシャル諸島が相次いでモラトリアムを宣言したため37カ国になった。

※5 水中音の問題は赤松友成著「海の騒音問題」本誌第472号(2020.04.05発行)で詳しく解説されている。 https://www.spf.org/opri/newsletter/472_1.html

第596号(2025.08.20発行)のその他の記事

- 深海底の鉱物資源開発における環境影響評価義務 法政大学兼任講師◆菅野直之

- 国際海底機構による環境しきい値作成の取り組み (独)エネルギー・金属鉱物資源機構担当審議役、神戸大学海洋底探査センター特命教授、国際海底機構法律技術委員◆福島朋彦

- 日本のレアアース資源確保への挑戦 内閣府SIP第3期「海洋安全保障プラットフォームの構築」プログラムディレクター◆石井正一

- 地球深部探査船「ちきゅう」が目指すもの (国研)海洋研究開発機構研究審議役(IODP3)◆江口暢久

- 事務局だより (公財)笹川平和財団海洋政策研究所主任◆藤井麻衣

- インフォメーション