Ocean Newsletter

オーシャンニューズレター

第596号(2025.08.20発行)

PDF

2.3MB

地球深部探査船「ちきゅう」が目指すもの

KEYWORDS

国際海洋科学掘削/海底資源/レアアース泥

(国研)海洋研究開発機構研究審議役(IODP3)◆江口暢久

地球深部探査船「ちきゅう」は、地球生命科学目的で海底下を深く掘削する大型探査船である。50年以上続いてきた国際海洋科学掘削に貢献し、多大な成果を上げてきた。また「ちきゅう」は科学掘削に加え、レアアース採取技術を開発し資源探査にも貢献している。

地球深部探査船「ちきゅう」が目指すもの

(国研)海洋研究開発機構(JAMSTEC)が所有・運用する2005年に就航した地球深部探査船「ちきゅう」は、建造当時としては、最も進んだ掘削装置を備えた掘削船でした。掘削船は世界中の石油・ガス探査で用いられていますが、「ちきゅう」には掘削装置以外に、普通の掘削船にはない研究区画と呼ばれる部分があり、設計段階から科学掘削船として建造されました。全長が210m、横幅が38m、総トン数が約56,000トン、船底からデリック(櫓(やぐら))の先端までが130mという高層ビルのような巨大な船です(図1)。自動船位保持システムを備えており、このシステムが6基のアジマススラスタ※1と連動して、この巨大な船を(海況にもよりますが)洋上でほぼ半径1mの定点に留めておくことができます。また、「ちきゅう」はライザー掘削およびライザーレス掘削※2を行うことができ、ライザー掘削の場合は、水深2,500m以浅の海底から7,000mの掘削(これまでの実績は、水深2,000m弱の海底から3,200m)、ライザーレス掘削では、例えば日本海溝での科学掘削では、水深7,000m弱の海底から1,000m弱の掘削を行っています。海洋底を掘削して柱状の地質試料(コア試料)の採取を行うだけではなく、掘削同時検層という観測装置をつけたパイプを使って、掘削をしながら海底下の地層の物性情報を連続的に取得したり、海底に掘削した孔へ地震計・歪(ひずみ)計や温度計などの長期孔内観測装置を設置したりするなど、深い水深での非常に難しいオペレーションも行ってきました。

■図1 地球深部探査船「ちきゅう」の全景

「ちきゅう」と国際海洋科学掘削

1950年代後半、米国の研究者が海洋地殻を掘り抜いてマントル上部を目指すことから始まった海洋科学掘削は、1975年から日本を含む多くの国々が参加し、国際海洋科学掘削として今日まで50年もの間、世界中の海洋で掘削調査航海を行っています。1968年からの深海掘削計画(Deep Sea Drilling Project:DSDP, 1968-1983)では、では96航海が行われ、624地点で1,053の掘削孔が掘削され、97kmを超えるコア試料が得られました。これに続く国際深海掘削計画(Ocean Drilling Program:ODP, 1985-2003)では航海数が増え、111航海が行われ、669地点で1,797の掘削孔が掘削されて、222kmを超えるコア試料が採取されました。ここまでのプログラムでは、米国が提供する掘削船を参加国が提供する資金を加えて運用し、世界中の海洋で科学掘削を行ってきました。これらの航海が行われることによって、プレートテクトニクスの実証、海洋底の寿命、白亜紀の温暖化地球の把握や、アフリカの気候変動と人類進化の関係、恐竜絶滅の原因と言われる白亜紀最後の隕石衝突、海底下生命圏の発見など非常に多くの科学的成果を上げました。

2003年から国際海洋科学掘削は新しいフェーズに入り、米国の提供する掘削船1隻ではなく、欧州海洋掘削科学コンソーシアムはミッションに合わせて掘削船をチャーターするMission Specific Platform(MSP)コンセプトを導入しました。同時に日本は地球深部探査船「ちきゅう」を運航することとなりました。これによって同年から始まった統合国際深海掘削計画(Integrated Ocean Drilling Program:IODP, 2003-2013)では、これまでのプログラムでは掘削することが難しかったサンゴ礁のような浅い海から、7,000mを超える日本海溝のような超深海まで調査することができ、さらに「ちきゅう」によってライザー掘削システムを用いた海底下3,000m以深の超深度掘削が可能になりました。この計画では54航海が行われ、250地点で649の掘削孔が掘削され、66kmを超えるコア試料が採取されました。さらには、2013年からIODPは国際深海科学掘削計画(International Ocean Discovery Program:IODP, 2013-2024)と名前を変えて、引き続き日本、米国、欧州が提供する掘削プラットフォームを用いて世界中の海洋で57航海、269地点で733の掘削孔で科学掘削を行いました。これらの航海では、暖かかった時代の北極海の環境復元、サンゴ礁掘削による気候変動、沈み込み帯巨大地震の解明、巨大津波を起こしたプレート境界断層の掘削などの成果を上げています。

そして今年2025年からは、日本と欧州海洋掘削科学コンソーシアムが共同して新たなプログラムとして、国際海洋掘削計画(International Ocean Drilling Programme:IODP3, IODP-cubed)を立ち上げ、この国際共同プログラムの下、海洋底の掘削を通して、さらなる地球生命科学の発展にコミットしていこうとしているところです。

2003年から国際海洋科学掘削は新しいフェーズに入り、米国の提供する掘削船1隻ではなく、欧州海洋掘削科学コンソーシアムはミッションに合わせて掘削船をチャーターするMission Specific Platform(MSP)コンセプトを導入しました。同時に日本は地球深部探査船「ちきゅう」を運航することとなりました。これによって同年から始まった統合国際深海掘削計画(Integrated Ocean Drilling Program:IODP, 2003-2013)では、これまでのプログラムでは掘削することが難しかったサンゴ礁のような浅い海から、7,000mを超える日本海溝のような超深海まで調査することができ、さらに「ちきゅう」によってライザー掘削システムを用いた海底下3,000m以深の超深度掘削が可能になりました。この計画では54航海が行われ、250地点で649の掘削孔が掘削され、66kmを超えるコア試料が採取されました。さらには、2013年からIODPは国際深海科学掘削計画(International Ocean Discovery Program:IODP, 2013-2024)と名前を変えて、引き続き日本、米国、欧州が提供する掘削プラットフォームを用いて世界中の海洋で57航海、269地点で733の掘削孔で科学掘削を行いました。これらの航海では、暖かかった時代の北極海の環境復元、サンゴ礁掘削による気候変動、沈み込み帯巨大地震の解明、巨大津波を起こしたプレート境界断層の掘削などの成果を上げています。

そして今年2025年からは、日本と欧州海洋掘削科学コンソーシアムが共同して新たなプログラムとして、国際海洋掘削計画(International Ocean Drilling Programme:IODP3, IODP-cubed)を立ち上げ、この国際共同プログラムの下、海洋底の掘削を通して、さらなる地球生命科学の発展にコミットしていこうとしているところです。

資源掘削にも活躍する「ちきゅう」

実は「ちきゅう」の活躍の場は科学掘削だけではありません。就航後から、オーストラリア西海岸、ケニア沖、スリランカ沖、インド近海あるいは日本近海でも資源探査を受託してきました。これまでの資源探査では、石油・ガス・メタンハイドレートなどのエネルギー資源がほとんどでしたが、近年注目されているのが、レアアース資源に関連した取り組みです。この取り組みでは、内閣府が主導する戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)の第3期「海洋安全保障プラットフォームの構築」(2023〜2027年度)※3の下、世界的にも未着手の深海底に眠るレアアース泥を含む海洋鉱物資源の採鉱等を対象とした技術開発を行っています。この中で「ちきゅう」が担うのは、水深6,000mの深海底下からレアアース泥を船上まで採鉱する部分になります。

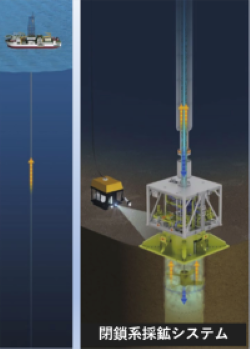

「ちきゅう」はこれまでも水深6,000mを超える超深海での掘削作業や掘削した孔内に観測装置を挿入設置することを行ってきました。しかし、深海鉱物資源としてレアアース泥を採鉱するための特殊な技術は持っていませんでした。そこで、SIP第2期(2018~2022年度)の間に、船上から深海底下のレアアース泥層までつないだライザー管内にドリルパイプを通し、通したドリルパイプ先端から循環水を注入し、ドリルパイプとライザー管の隙間から船上まで循環する採鉱システムを技術開発しました。この循環水を使うことで、船上までレアアース泥を採鉱することができます。このシステムで2022年の水深3,000mでの実海域試験ではすでに成功を収めており、2026年1月には南鳥島沖水深6,000mでの実海域試験が行われることになっています。そのため、世界でも初めてとなるレアアース泥採鉱試験の準備が「ちきゅう」の上で現在も着々と進んでいます。(了)

「ちきゅう」はこれまでも水深6,000mを超える超深海での掘削作業や掘削した孔内に観測装置を挿入設置することを行ってきました。しかし、深海鉱物資源としてレアアース泥を採鉱するための特殊な技術は持っていませんでした。そこで、SIP第2期(2018~2022年度)の間に、船上から深海底下のレアアース泥層までつないだライザー管内にドリルパイプを通し、通したドリルパイプ先端から循環水を注入し、ドリルパイプとライザー管の隙間から船上まで循環する採鉱システムを技術開発しました。この循環水を使うことで、船上までレアアース泥を採鉱することができます。このシステムで2022年の水深3,000mでの実海域試験ではすでに成功を収めており、2026年1月には南鳥島沖水深6,000mでの実海域試験が行われることになっています。そのため、世界でも初めてとなるレアアース泥採鉱試験の準備が「ちきゅう」の上で現在も着々と進んでいます。(了)

■図2 SIPで開発された、レアアース泥回収システムの概念

※1 プロペラの向きを360度回転できる推進装置

※2 船上と海底をつなぐライザー管を使って泥水を循環させつつ掘り進めるのがライザー掘削、ライザー管を使わないのがライザーレス掘削。

※3 SIP第3期「海洋安全保障プラットフォームの構築」(2023〜2027年度) https://www.jamstec.go.jp/sip3/j/

※2 船上と海底をつなぐライザー管を使って泥水を循環させつつ掘り進めるのがライザー掘削、ライザー管を使わないのがライザーレス掘削。

※3 SIP第3期「海洋安全保障プラットフォームの構築」(2023〜2027年度) https://www.jamstec.go.jp/sip3/j/

第596号(2025.08.20発行)のその他の記事

- 深海底の鉱物資源開発における環境影響評価義務 法政大学兼任講師◆菅野直之

- 国際海底機構による環境しきい値作成の取り組み (独)エネルギー・金属鉱物資源機構担当審議役、神戸大学海洋底探査センター特命教授、国際海底機構法律技術委員◆福島朋彦

- 日本のレアアース資源確保への挑戦 内閣府SIP第3期「海洋安全保障プラットフォームの構築」プログラムディレクター◆石井正一

- 地球深部探査船「ちきゅう」が目指すもの (国研)海洋研究開発機構研究審議役(IODP3)◆江口暢久

- 事務局だより (公財)笹川平和財団海洋政策研究所主任◆藤井麻衣

- インフォメーション