Ocean Newsletter

オーシャンニューズレター

第596号(2025.08.20発行)

PDF

2.3MB

日本のレアアース資源確保への挑戦

KEYWORDS

海洋安全保障/海洋鉱物資源/環境影響評価

内閣府SIP第3期「海洋安全保障プラットフォームの構築」プログラムディレクター◆石井正一

内閣府のSIP第3期「海洋安全保障プラットフォームの構築」では、海洋国家である日本にとって安全保障上重要な海洋の保全や利活用を進めている。研究開発の成果を社会実装するとともに、海洋の各種データを収集し、資源の確保、気候変動への対応などを推進するプラットフォームの構築を図る。本稿では、3年目を迎えた同プログラムの取り組み状況を概説する。

レアアースを巡る動向と海洋鉱物資源

レアアースは、スマートフォンやパソコンの小型軽量化、テレビの省エネ化などに役立つ原料で、鉱物から抽出される17元素の総称である。地球温暖化が急速に進行する中、自動車のEV化や風力発電の普及が加速しているが、これらに必要な高機能磁石の需要が急増し、その製造に欠かせないレアアース、特にネオジムやジスプロシウムなどの重要性が増してきている。しかしながら、世界のレアアースのサプライチェーンの9割を中国が占めており、わが国においてもレアアース供給源の多様化を目指した代替素材や新技術の開発に取り組んでいる。

内閣府のSIP※1は、第1期「次世代海洋資源調査技術」(2014~2018年度)では、水深2,000m以浅の海底熱水鉱床を中心に、第2期「革新的深海資源調査技術」(2018~2022年度)では、水深2,000m以深の深海資源調査技術を確立すべく、研究開発に取り組んできた。

第3期「海洋安全保障プラットフォームの構築」(2023~2027年度)(以下、SIP海洋プログラム)では、第2期の南鳥島沖の排他的経済水域(EEZ)内の水深約6,000mの海底下に、産業的規模での開発が可能なレアアースの賦存を明らかにし、水深約6,000mの海底下からレアアースを含んだ泥(以下、レアアース泥)の世界初の大規模な採鉱を行い、レアアース泥からの分離・精製を行う研究開発として推進している。

内閣府のSIP※1は、第1期「次世代海洋資源調査技術」(2014~2018年度)では、水深2,000m以浅の海底熱水鉱床を中心に、第2期「革新的深海資源調査技術」(2018~2022年度)では、水深2,000m以深の深海資源調査技術を確立すべく、研究開発に取り組んできた。

第3期「海洋安全保障プラットフォームの構築」(2023~2027年度)(以下、SIP海洋プログラム)では、第2期の南鳥島沖の排他的経済水域(EEZ)内の水深約6,000mの海底下に、産業的規模での開発が可能なレアアースの賦存を明らかにし、水深約6,000mの海底下からレアアースを含んだ泥(以下、レアアース泥)の世界初の大規模な採鉱を行い、レアアース泥からの分離・精製を行う研究開発として推進している。

■図1 海底鉱物資源に富む日本の近海

レアアース生産技術の研究開発

レアアース泥を採鉱し、効率的な分離、精製を実証するために、SIP海洋プログラムでは次の4テーマにて研究開発を行っている。

(1)探査

深海底下のレアアース資源量を探査するためには、非常に高度な技術が必要であり、特に、南鳥島沖の調査では、多くのピストンコアラ―(海底地質サンプリング機器)を用いた地質試料採取のほか、自律型無人潜水機(AUV)「しんりゅう6000」による音響探査技術等を利用して海底の地形やレアアース泥の資源量の調査を実施している。また、研究推進法人の(国研)海洋研究開発機構(以下、JAMSTEC)が所有する有人潜水調査船「しんかい6500」を用いた海底環境調査も実施している。

(2)採鉱

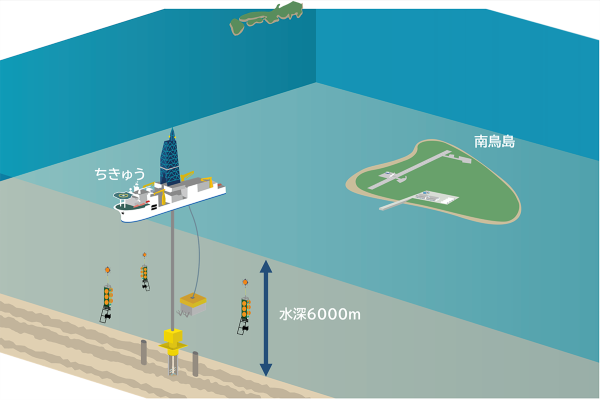

6,000mの深海は、高い圧力や低温の環境下にあるため、レアアース泥の採鉱に使用する機器や海中ロボットには、高い耐久性と機能性が求められる。SIP海洋プログラムでは、水深約6,000mの海底から採鉱するために、欧州で軽量の特製パイプを製作し、パイプ重量を軽減するための浮力体をオーストラリアで製作。そして日本で設計し、シンガポールで製作したレアアース泥を採取するための解泥・採鉱機。その解泥・採鉱機を6,000mの深海で操作するために、ノルウェーで製作している遠隔無人潜水機(ROV)などの特殊機能を備えた機器類を、JAMSTECが所有する地球深部探査船「ちきゅう」に装備し、深海環境に大きな影響を与えない閉鎖循環系の採鉱システムを確立すべく準備を進めている。

(3)分離・精製・製錬技術

南鳥島のレアアース泥は、世界の陸上鉱山からのレアアース鉱石とは異なり、放射性物質や有害物質をほとんど含有しない資源である。日本企業との協働により、このレアアース泥を脱水し、分離・精製してレアアース酸化物・金属を生成する技術の確立を目標とする。

(4)生産システムの検討

レアアースは、採鉱からレアアース金属までの工程が複雑で多段階にわたるため、産業化に向けての技術的、経済的な問題を克服する生産システムも検討している。

(1)探査

深海底下のレアアース資源量を探査するためには、非常に高度な技術が必要であり、特に、南鳥島沖の調査では、多くのピストンコアラ―(海底地質サンプリング機器)を用いた地質試料採取のほか、自律型無人潜水機(AUV)「しんりゅう6000」による音響探査技術等を利用して海底の地形やレアアース泥の資源量の調査を実施している。また、研究推進法人の(国研)海洋研究開発機構(以下、JAMSTEC)が所有する有人潜水調査船「しんかい6500」を用いた海底環境調査も実施している。

(2)採鉱

6,000mの深海は、高い圧力や低温の環境下にあるため、レアアース泥の採鉱に使用する機器や海中ロボットには、高い耐久性と機能性が求められる。SIP海洋プログラムでは、水深約6,000mの海底から採鉱するために、欧州で軽量の特製パイプを製作し、パイプ重量を軽減するための浮力体をオーストラリアで製作。そして日本で設計し、シンガポールで製作したレアアース泥を採取するための解泥・採鉱機。その解泥・採鉱機を6,000mの深海で操作するために、ノルウェーで製作している遠隔無人潜水機(ROV)などの特殊機能を備えた機器類を、JAMSTECが所有する地球深部探査船「ちきゅう」に装備し、深海環境に大きな影響を与えない閉鎖循環系の採鉱システムを確立すべく準備を進めている。

(3)分離・精製・製錬技術

南鳥島のレアアース泥は、世界の陸上鉱山からのレアアース鉱石とは異なり、放射性物質や有害物質をほとんど含有しない資源である。日本企業との協働により、このレアアース泥を脱水し、分離・精製してレアアース酸化物・金属を生成する技術の確立を目標とする。

(4)生産システムの検討

レアアースは、採鉱からレアアース金属までの工程が複雑で多段階にわたるため、産業化に向けての技術的、経済的な問題を克服する生産システムも検討している。

■図2 水深約6,000メートルからの採鉱システム

南鳥島沖での採鉱試験

いよいよ、2026年1月から、南鳥島6,000m海域での完成した機器類の接続、機能確認試験にて、船上に採鉱を行う。この試験では、「ちきゅう」船上から6,000mの揚泥管を降下させ、パイプに接続した解泥・採鉱機をROVで操作して船上へと採鉱する世界初の試験を実施する。この試験の結果を受けて、2027年の1月からは、約350トン/日の採鉱試験を行い、陸上での分離・精製試験を実施することで、南鳥島沖からのレアアース生産システムにめどをつける。

海洋鉱物資源の開発には、海洋環境に配慮した採鉱技術が求められる。SIPでは、深海環境に大きな影響を与えない6,000mからの閉鎖循環系の採鉱システムを採用するとともに、すでに4件のISO※2発行や、調査対象である水深6,000m海域の海底において、ISAの環境ガイドラインで求められる1年を大幅に上回る2年間にわたり環境影響評価のベースライン調査を実施し、膨大な取得データをユネスコの国際情報データベースOBIS※3に提供した。また、国際環境基準に則したレアアース資源調査に係る「環境配慮ガイドライン」の策定作業にも着手している。

本プログラムでは、レアアースの国内供給源確保により経済安全保障にも貢献できるプロジェクトにすべく検討を重ねているが、産業化に向けては強力な開発推進体制の構築が必要とされている。

海洋鉱物資源の開発には、海洋環境に配慮した採鉱技術が求められる。SIPでは、深海環境に大きな影響を与えない6,000mからの閉鎖循環系の採鉱システムを採用するとともに、すでに4件のISO※2発行や、調査対象である水深6,000m海域の海底において、ISAの環境ガイドラインで求められる1年を大幅に上回る2年間にわたり環境影響評価のベースライン調査を実施し、膨大な取得データをユネスコの国際情報データベースOBIS※3に提供した。また、国際環境基準に則したレアアース資源調査に係る「環境配慮ガイドライン」の策定作業にも着手している。

本プログラムでは、レアアースの国内供給源確保により経済安全保障にも貢献できるプロジェクトにすべく検討を重ねているが、産業化に向けては強力な開発推進体制の構築が必要とされている。

最終目標

SIPが進めている「深海からのレアアース生産技術の開発」は、技術面、環境面、経済面で数多くの課題を抱えていたが、3期14年にもわたる取り組みの成果として着実に克服されてきている。最後のステップとして、まず2026年1月に実施する南鳥島沖水深約6,000mでの接続・採鉱試験、次に2027年1月に同海域で計画されている350トン/日の採鉱試験を着実に成功させ、近い将来の社会実装へ向けて一層の弾みをつけたい。

わが国のレアアースの安定供給に役立つことが期待されている本プログラムは、海洋環境への配慮が求められる中、世界初の深海での持続可能な資源開発を実現するための技術の提供を目指すとともに、社会的受容性確保も含めた研究開発計画としても着実に進められる必要がある。(了)

わが国のレアアースの安定供給に役立つことが期待されている本プログラムは、海洋環境への配慮が求められる中、世界初の深海での持続可能な資源開発を実現するための技術の提供を目指すとともに、社会的受容性確保も含めた研究開発計画としても着実に進められる必要がある。(了)

※1 戦略的イノベーション創造プログラム(Cross-ministerial Strategic Innovation Promotion Program) https://www8.cao.go.jp/cstp/gaiyo/sip/

※2 国際標準規格

※3 OBIS(Ocean Biodiversity Information System) https://obis.org/

※2 国際標準規格

※3 OBIS(Ocean Biodiversity Information System) https://obis.org/

第596号(2025.08.20発行)のその他の記事

- 深海底の鉱物資源開発における環境影響評価義務 法政大学兼任講師◆菅野直之

- 国際海底機構による環境しきい値作成の取り組み (独)エネルギー・金属鉱物資源機構担当審議役、神戸大学海洋底探査センター特命教授、国際海底機構法律技術委員◆福島朋彦

- 日本のレアアース資源確保への挑戦 内閣府SIP第3期「海洋安全保障プラットフォームの構築」プログラムディレクター◆石井正一

- 地球深部探査船「ちきゅう」が目指すもの (国研)海洋研究開発機構研究審議役(IODP3)◆江口暢久

- 事務局だより (公財)笹川平和財団海洋政策研究所主任◆藤井麻衣

- インフォメーション