Ocean Newsletter

第166号(2007.07.05発行)

- 東京大学生産技術研究所 教授◆浦 環

- 海洋技術フォーラム 深海底鉱物資源タスクフォース◆山崎哲生

- (社)大日本水産会専務理事◆石原英司

- ニューズレター編集委員会編集代表者(東京大学大学院理学系研究科教授・副研究科長)◆山形俊男

深海底鉱物資源開発マスタープラン~Good-by「マイナスの一兆円産業」、Welcome「海洋産業」~

海洋技術フォーラム 深海底鉱物資源タスクフォース◆山崎哲生広くて豊かな日本のEEZと大陸棚に存在する深海底鉱物資源を活用して、

未来に「資源」と「産業」を残すために、

「深海底鉱物資源開発マスタープラン(今後の技術開発、探査活動等の進め方)」を提言した。

過熱する金属市場に冷や水を浴びせ、世界をリードする海洋産業を育てるために、

海洋基本法を生かした国の積極的なリーダーシップを期待する。

マイナスの一兆円産業

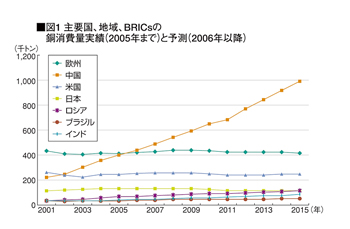

2003年頃から始まった金属価格の上昇は、2006年春頃から一段と加速し、史上最高値を更新している。たとえば、銅は2001年頃に比べて約5倍、ニッケルは約10倍にもなっている※1。この原因としては、中国の金属需要の急激な増加が挙げられる。銅の場合は図1に示すように、3年間で日本の需要に匹敵する増加を示している※2。経済成長に伴う電力需要の増加と生活水準の向上、そして13億の人口規模を考え合わせると、この需要増加傾向は、さらに7~8年程度は続くと予想されている。

資源需給の常識では、需要増加による価格高騰は一時的なものであり、新規開発が誘発され、価格高騰は落ち着き、需給構造も安定することになる。しかし、一部の金属については、埋蔵量不足の可能性が指摘され※3、それを見越した投機的資金の市場流入によって、価格高騰の加速と乱高下が引き起こされている。

日本では10kg/人/年という水準で銅消費が定常化しており、国内自給率0%のため、図1に示したように、毎年120~130万tの銅を輸入している。2006年の銅価格をUS$6,600/t、為替レートをUS$1=118円とすると、9,300億~1兆円が購入費用となる。実際には、US$6,600/tというスポット価格より長期契約価格は安く、国内製錬所は品位を高めた濃縮鉱石を輸入して金属を抽出しているため、この50~60%程度の購入費用と推測される。しかし、鉛、亜鉛、ニッケル、マンガンなども合わせると、一兆円規模に達すると推定され、非鉄金属輸入が2006年に「マイナスの一兆円産業」に成長してしまったといえる。

EEZと大陸棚の海底熱水鉱床とコバルト・リッチ・クラスト

日本のEEZと大陸棚には、世界第一位と世界第二位の潜在的賦存量を有する海底熱水鉱床とコバルト・リッチ・クラストが存在している※4。とくに、開発対象となる可能性が指摘されている、銅、鉛、亜鉛、金、銀の含有割合が高い黒鉱型海底熱水鉱床が、伊豆・小笠原海域や沖縄トラフで発見されている。コバルト、ニッケル、銅、マンガンの含有割合が高いコバルト・リッチ・クラストは、レアアース類の供給源となる可能性も示唆されている※5。

これらの深海底鉱物資源は、水深1,000mを超える深海に存在するため、開発が困難であると考えられてきた。しかし、「ちきゅう」や「しんかい6500」に代表される、深海における汎用技術の醸成が進み、ブラジル沖では水深約2,000mから石油が生産されている。深海に手が届く技術が完成されつつあるといえる。

未来に「資」「産」を!

海洋技術フォーラムでは、2007年4月に成立した海洋基本法の趣旨を生かし、

?海底熱水鉱床やコバルト・リッチ・クラストなどの深海底鉱物資源のうち、「資源」として価値があるものの存在場所を特定し、開発技術を整備し、優先順位をつける

?海底熱水鉱床やコバルト・リッチ・クラストなどの開発「産業」として価値があるものを探査活動、技術開発等を通じて育成、振興することを目的とする「深海底鉱物資源開発マスタープラン(今後の技術開発、探査活動等の進め方)」を提言した(https://blog.canpan.info/mt-forum参照)。

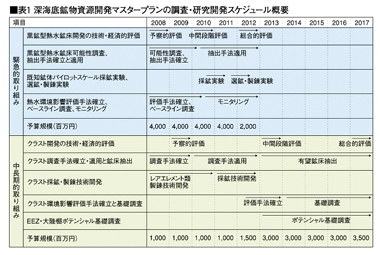

国民生活、国内産業の持続的発展にとって、金属、レアアース類の安定供給は重要な課題である。一方、深海底鉱物資源の開発に向けた取り組みは、世界的にみると緒に就いたばかりであり、日本がその潜在的資源量の豊富さと、技術開発、環境保全策整備等への早期取り組みという優位性を生かせば、「資源」の確保のみならず、開発「産業」を育成、振興することが可能となる。そのためには、表1に示した「5年間の緊急的取り組み」と「中長期的取り組み」を確実に実行する必要がある。

深海底鉱物資源は「非在来型資源」であり、その開発を狙った調査や研究開発を実施することを世界にアピールすれば、過熱する金属市場への冷却効果が期待できる。仮に、金属価格水準を10%下げることができれば、毎年1,000億円の支払いを減らし、かつ、海洋産業の育成、振興を図る一石二鳥の効果が期待できる。

提言したマスタープランでは、黒鉱型海底熱水鉱床の調査、パイロットスケール採鉱実験、選鉱・製錬実験、環境モニタリング等の開発可能性検討の根幹に関わる部分について、緊急的に取り組むべきプランとスケジュールを示した。その後の商業化は、民間資本を主体としたプロジェクトへの移行を想定している。コバルト・リッチ・クラストについては、基礎的調査と研究開発の必要性を提示した。

国のリーダーシップで世界をリードする海洋産業へ

海底熱水鉱床とコバルト・リッチ・クラストは、金属含有割合と存在量の点で、金属の埋蔵量不足を完全に補うことはできない。切り札的存在は、日本が国連海洋法条約で認められた鉱区を有するマンガン団塊である※6。マンガン団塊は、より深い水深5,000mの大洋底に賦存し、開発に向けての国際的合意形成が進んでいないため、実際の開発には課題が山積している。しかし、その銅、ニッケル、コバルト、マンガンの供給源としての潜在的賦存量は莫大であり、「非在来型資源」のチャンピオンといえる。

EEZと大陸棚の海底熱水鉱床とコバルト・リッチ・クラストの開発を対象として磨いた、環境保全策も含めた開発技術は、マンガン団塊開発にも応用可能であり、世界基準として通用するものとなる。準国内資源であるため、海外依存度は大きく減り、金属価格水準を下げる効果、開発技術を海外へ輸出することも期待できる。これらの経済的効果の累積は、年間数千億円規模になると推定される。

広くて豊かなEEZと大陸棚を有する日本しかできない、世界をリードする海洋産業の育成をスタートさせるのは、海洋基本法の成立した今であり、国の積極的なリーダーシップが必要である。(了)

※1 https://secure.lme.com/Data

※2 澤田賢治 (2006). "2005年世界の非鉄金属需給動向 2006年の見通し-銅-," JOGMEC主催講演会「平成17年度(第12回)非鉄金属関連成果発表会」資料

※3 http://www.nims.go.jp/jpn/news/press/press178.html

※4 玉木賢策 (2006). "海底資源開発で世界をリードしよう,"Ship & Ocean Newsletter,第150号

※5 http://www.aist.go.jp/aist_j/press_release/pr2007/pr20070208/pr20070208.html

※6 http://www.mofa-irc.go.jp/link/kikan_info/isa.htm

第166号(2007.07.05発行)のその他の記事

- 海底の地形に名前を付ける 東京大学生産技術研究所 教授◆浦 環

- 深海底鉱物資源開発マスタープラン~Good-by「マイナスの一兆円産業」、Welcome「海洋産業」~ 海洋技術フォーラム 深海底鉱物資源タスクフォース◆山崎哲生

- 日本の漁業が危ない―漁業の再生を急げ (社)大日本水産会専務理事◆石原英司

- 編集後記 ニューズレター編集代表(総合地球環境学研究所副所長・教授)◆秋道智彌