Ocean Newsletter

第166号(2007.07.05発行)

- 東京大学生産技術研究所 教授◆浦 環

- 海洋技術フォーラム 深海底鉱物資源タスクフォース◆山崎哲生

- (社)大日本水産会専務理事◆石原英司

- ニューズレター編集委員会編集代表者(東京大学大学院理学系研究科教授・副研究科長)◆山形俊男

日本の漁業が危ない―漁業の再生を急げ

(社)大日本水産会専務理事◆石原英司日本漁業は戦後、国民食料の安定供給を実現するため拡大を続け、

昭和40年代後半には漁獲量1,000万トン余り、水揚金額2.5兆円以上を生産する世界第1位の漁業大国となった。

だが、今では漁業の産業規模は往時のほぼ1/2のレベルにまで低下し、危機的状況とさえ言われている。

はたしてわが国の水産業が再生するための道は残されているのだろうか。

はじめに

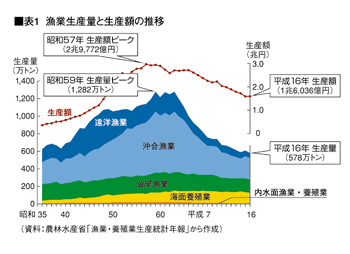

日本漁業は戦後、国民食料の安定供給を実現するため、一貫して漁船勢力の増大と漁場の外延的拡大を続けた。そして、昭和40年代後半には漁獲量1,000万トン余り、水揚金額2.5兆円以上を生産する世界第1位の漁業大国となった。最大の生産実績は、昭和の後半に約1,300万トン、3兆円を記録した(表1参照)。しかしながら同時進行的に、また、若干のタイムラグを内包しつつ、沿岸域開発による藻場・干潟の喪失や200海里時代の到来による海外漁場の縮小をはじめ急激な水産物輸入に起因する魚価安、いわし・さば等主要な浮魚類の資源水準の低下、減船や漁船の老朽化による漁獲能力の劣化、漁業就労者の高齢化、新規参入者の減少、燃油の高騰など様々な要素が絡んで、平成の時代から急激に生産が落ち込み、今や漁業の産業規模は往時のほぼ1/2のレベルになってしまった。ちなみに、食用魚介類の自給率は、現在概ね55%程度である。今後、漁船勢力の近代化や漁業後継者確保に向けた取り組みを含め漁業の構造改革をスピード感をもって推し進めていかなければ、わが国水産業は早晩、危機的状況から抜け出すことはできなくなってしまうのではないだろうか。

漁業の現状

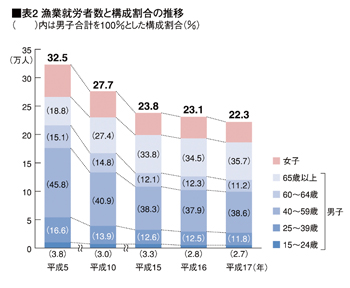

わが国漁業は大雑把に言って、2つに分けることができる。すなわち、沿岸域を主たる漁場とする漁家漁業(養殖業、定置網漁業を含む)と沖合・遠洋を漁場とする主に10トン以上500トン級の漁船を用いた中小漁業経営体(さらに大規模資本漁業を含む)である。平成16年のわが国漁業生産は量で580万トン、金額で1.6兆円。このうち沖合・遠洋は300万トン、6,000億円である。漁業就業者数は23万人。このうち沖合・遠洋は、3万人である。動力漁船登録隻数は24万隻。このうち90%以上が5トン未満の沿岸漁船である。沿岸・沖合・遠洋漁業いずれも漁業就業者に関して言えば、共通の問題を抱えている。60歳以上の従事者が約50%を占めており、40歳未満はわずか15%という極めて異常な状況である。およそ産業界に若者がリクルートされないとすれば、当該産業の未来はない(表2参照)。

また、サカナを獲る道具である漁船に関しても、現在、実際に稼働しているかつお・まぐろ漁業、巻き網漁業、底引き網漁業、サンマ棒受け網漁業、イカ釣り漁業など主な業種の20トン以上漁船は約1,800隻であるが、これらの船齢は平均20年である。当該日本漁船は、かつては10~12年程度で代船建造をして新船に切替えを行っていたが、経営の悪化に伴い漁船建造の余力がなくなったため、船を長期に使い続けることを余儀なくされているのが現状である。これら沖合・遠洋漁業を営む船主にとって新船の更新ができなければ、今の船が老朽化で使用不可となった時点で当該船主は事業を廃止せざるを得ないということになるだろう。

もちろん、わが国漁業の衰退は、冒頭で紹介したように、多くの要因が相互に関連した結果として現出しているのであり、その解決には水産業界に内在している問題として自ら解決努力のできるものと、業界外に起因する問題で自らでは解決が困難なものがあると思われる。それぞれの課題や難問を一気に解決する妙案などはあるわけもなく、絡み合った糸を一つずつ地道に解きほぐしていかざるを得ない。まずは業界内努力(もちろん、政・官の支援が必要なことは言うまでもない)が可能なものから手をつけよう。それも、スピード感をもってである。

漁業再生への努力として

日本国民の水産物消費水準は、依然として食用800万トンという旺盛な需要を示している。日本の周辺は世界の四大漁場と言われる高い資源豊度をもった海域である。これからの少子高齢化の流れ、サカナ離れなど日本国内の需要減退が指摘される昨今ではあるが、まだまだ多くの水産物を食べたい人々がいて、近隣海域にはサカナがいる。水産業再生・発展の土台は失われてはいないのだ。

主要水産資源の水準を回復させるために休漁したり、稚魚放流など人為的に資源添加を図ったり、魚礁や増養殖場の整備、藻場・干潟の保全、回復に努めることは基本である。既に進行中の施策はあるが、こうしたことを一層効果的に実施すべきであるとともに、新たな漁場造成に向けて排他的経済水域を含む沖合域開発に努めることも必要であろう。漁業は同じ第一次産業である農業に比べて起業・就労するには取っ付きにくいものといわれる。起業資金は船の購入など相当嵩む、操船技術に習熟するのに時間と費用がかかる、"おか"と違って危険の程度が高い、収入は変動が大きく不安定などなど。しかし、それを克服し、漁業を魅力ある産業に変えていかなければならない。

沿岸漁業(養殖・定置を含む)は一般に小規模で地域に根ざした生産形態であるところから産業政策的な手法ではなく、漁業の多面的機能が充分に発揮でき、収入変動を緩和するようなアプローチの地域振興型政策を強力に推し進める必要がある。ただ、大事なことは閉鎖性からの脱却に自ら努めることを忘れてはならない。

また、漁船漁業にあっては、漁船の近代化を推進することが急務である。現有漁船は20年前の建造当時の世相を反映して高コスト・燃油多消費型である。これを改めるとともに、元気の良い若い新規就業者を確保するために、ゆったりとした居住性や労務災害の起こり難い作業労働性にすぐれた人間に優しい漁船の建造を行うことが望まれる。今このことが、平成19年度から5年計画で漁船漁業構造改革推進対策として政策的に推し進められようとしている。漁業界の期待は大きなものがある。ただし、水産業は裾野の広い産業であり、その改革や発展には、漁業生産部門のみならず、水産加工、流通分野の改革も必要だ。そのために、これからは消費部門をも含めたそれぞれの分野間の協力体制を構築して、いわば川上から川下(生産者から消費者)までの四輪が整然と駆動していく姿が一日も早く現出することが望まれる。(了)

第166号(2007.07.05発行)のその他の記事

- 海底の地形に名前を付ける 東京大学生産技術研究所 教授◆浦 環

- 深海底鉱物資源開発マスタープラン~Good-by「マイナスの一兆円産業」、Welcome「海洋産業」~ 海洋技術フォーラム 深海底鉱物資源タスクフォース◆山崎哲生

- 日本の漁業が危ない―漁業の再生を急げ (社)大日本水産会専務理事◆石原英司

- 編集後記 ニューズレター編集代表(総合地球環境学研究所副所長・教授)◆秋道智彌