Ocean Newsletter

第472号(2020.04.05発行)

海の騒音問題

[KEYWORDS]海中可視化/洋上風力発電/海底資源探査(公財)笹川平和財団海洋政策研究所海洋政策研究部部長◆赤松友成

水中で発せられた音は、大気中では聞こえない。私たちが知らぬ間に、海の中の騒音問題が大きくなってきている。

船舶運航や洋上風力開発、海底資源探査に伴って発せられる水中音の、海洋生物に与える影響が懸念されている。

国際機関の動きも活発で、海中騒音は海洋プラスチックの次に来る問題になるかもしれない。

海中騒音の生物への影響と今後の対応について考える。

うるさくなった海

音は見えない。大気中で発せられた音ならば聞こえるが、海中で発せられた音は私たちには聞こえない。海中は、すでに古典となったドキュメンタリー映画のタイトルのような「沈黙の世界」ではない。海は音であふれている。

海中では光や電波は遠くまで届かない。かわって、海中での探査やコミュニケーションには音が使われる。たとえばスケトウダラは、冬の繁殖期に北洋の海の中で鳴く。海中騒音が増すと個体間で通信できる距離が短くなると予想される。雌に効果的にアピールできなければ、繁殖率ひいては水産資源の再生産に影響を及ぼすかもしれない。稚魚やエビの幼生は、生育場所に向かうための方向探知に海辺から発せられる音を用いている。いわば音響的なホーミング能力である。仮に海中騒音レベルが2倍になると、マスキング効果のため対象音が聞こえる距離は半分になる。海中騒音が増えるとイセエビの着底率が減るかどうかは検証されていないが、これまでの各国での研究結果をみるとあながちあり得ない話ではない。

東太平洋では1970年代から20年間で、背景雑音レベルが2倍になった。日本を含む西太平洋のデータはないが、経済発展を考えるとそれ以上のレベル上昇となっているかもしれない。音源は主に船舶と推定されている。地球上を運航する多数の船舶をAISデータでみれば、日本のみならず世界の経済が海運に依存している様子がよくわかる。実際、太平洋の完全な沖合で音のレベルの上昇が検出できるほど、海中の音環境は急速に変化している。

海中の人工音源は多様になった。再生可能エネルギーの旗手として期待されている洋上風力発電は、建設時のくい打ちや稼働中にさまざまな音を発する。鉱物資源開発や潮流発電など、海洋利用技術が進歩するにつれて海中騒音源もそのレベルも増えている。

国際的な動き

海中の騒音はいまや国際的な問題となっている。国連海洋法条約をはじめ、国際海事機関(IMO)や生物多様性条約でも議論がすすんでおり、国際標準化機構(ISO)でも水中騒音に関する規格の作業部会が活動している。EUや米国は膨大な文献をレビューし、数か年にわたるプロジェクトを立ち上げ、影響評価方法や基準の策定をすすめている。米国の海洋大気庁(NOAA)は、海産哺乳類に限ってだが内耳へのトラウマが残る音暴露レベル基準を公表している。だが、魚類を含む多くの海洋生物に対する基準は制定されておらず、国際的な合意もできていない。

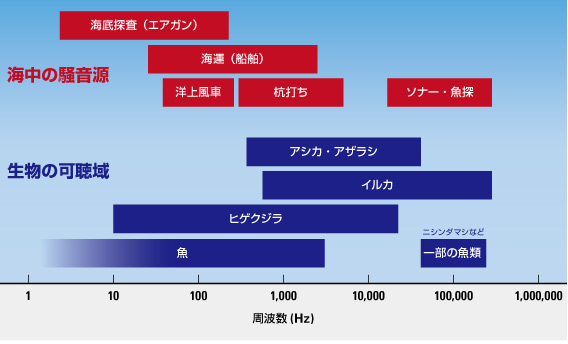

海中で発せられる人工騒音の周波数は数10Hzから1,000Hz程度までが多い(図)。この帯域はとくに魚類の聴覚感度がよい。ところが、日本にとって重要な魚類や頭足類などの水産資源の聴覚特性や音暴露基準はまだ整備されていない。音は瞬時に広範囲に届くため、影響があるとすれば早めに対策を打たなければならない。

自動車の排気ガス規制や船舶のバラスト水処理装置、最近では海洋プラスチック対策など、当初は問題にされなかった環境への影響要因に社会的あるいは法的な網がかけられている。近い将来、船舶や海中工事にも騒音基準が制定されるかもしれない。

基準は、ネガティブにとらえると追加投資が必要と感じてしまうが、うまく使えば国益の確保につながる。災い転じて福となすように、海中の静穏化のための技術開発で大きなマーケットが出現するのではないか。実際、洋上風力発電のくい打ち音の低減では、海中の泡カーテン装置が開発され欧州で運用されている。例えば船舶の静穏化技術を応用した静かな洋上風車を開発できないだろうか。日本の蓄積技術をもってすれば、解決策は多く見いだせると思われる。

海の騒音問題は、海洋分野にこれから確実にやってくる。その対策を考えるのはいまからでも遅くない。

■図 海中の人工騒音源の周波数と海洋生物の可聴範囲。多くの人工騒音は1,000Hz以下である。

■図 海中の人工騒音源の周波数と海洋生物の可聴範囲。多くの人工騒音は1,000Hz以下である。

この周波数帯域で感度が良いのは魚類とヒゲクジラ類である。なお、魚類はより低い周波数の水の粒子変位も感知できる。

これからの対応

必要とされているのは、海中騒音のさまざまな生物種への影響を科学的にしっかりと知り、適切に管理していくことである。そのために3つのフェーズが考えられる。

まず海中の音を測るためのガイドラインが必要だ。マイクロホンを水中に入れれば音を測るのは簡単そうに思えるが、浅い水域の低周波音の振る舞いは一筋縄ではいかない。たとえば、遠くに行くほど音が大きくなったり、水面近くでは音が消えたりする。沿岸域での騒音計測はまさにこの状況にあてはまる。一方で、計測のために用意できる船や録音期間には限りがある。現実的な折り合いがつき、ある程度の範囲で再現性のある計測方法が示されなければならない。今年から、NPO法人海洋音響学会が中心となって海中騒音の評価方法に関するガイドラインを作成すべく、研究部会が発足した。

つぎに生物への影響を具体的に知らなければならない。海中騒音の魚類への影響評価基準としていまでもたいへんよく引用されているのは、30年前に公表されたマダイのデータである。それ以外の利用価値の高い種や絶滅が危惧される種については、騒音影響はほとんどわかっておらず、聴覚特性すら測られていない。魚類の聴覚は、聴性誘発電位を測れば短時間でわかる。音暴露による影響評価には、行動レベルから生理レベルまで多くの手法と指標を用いることができる。公的資金によるプロジェクト研究だけでなく、個別の事業アセスの結果を共有する仕組みも有効だ。環境影響評価で得られたデータを共有財産としてデータベース化し、日本の海に生息する多様な生物種への影響をひとつひとつ明らかにして、次の世代が使えるようにしていく必要がある。

三つ目に、これらのデータに基づいた海中騒音の可視化を行い、生態系の適切な管理を行わなければならない。人工騒音を排除し海を完全に静かにするのは現実的ではない。しかし、知見が乏しいからといって放置して大丈夫という保証もない。音のように見えないものに対しては、過度な心配や思い込みによる楽観は禁物である。データに基づいた議論を深め、海洋を利用しつつ生態系に重大な影響がないようにするための許容基準はどこにあるのか、社会の合意形成が必要である。(了)

第472号(2020.04.05発行)のその他の記事

- 海の騒音問題 (公財)笹川平和財団海洋政策研究所海洋政策研究部部長◆赤松友成

- 海外メディアに映る日本の商業捕鯨の再開 映画監督◆佐々木芽生

- 2020年は海洋のスーパーイヤー (公財)笹川平和財団海洋政策研究所主任研究員◆角田智彦

- 編集後記 帝京大学戦略的イノベーション研究センター客員教授♦窪川かおる