【W20活動レポート】第九回:草の根女性のリーダーシップが世界と地域をつなぐ

~ 地域女性のエンパワーメントとジェンダー平等 ~

W20活動レポート (記事一覧ページ)

G20の公式市民エンゲージメントグループで女性に関する政策提言を行う組織体であるW20(Women20)。2015年にトルコが議長国だった時に発足し、G20各国とEUの市民を代表するデリゲートたちが参加し、毎年W20の政策提言であるコミュニケをG20のシェルパと呼ばれる代表に提出する。このシリーズでは、インドが議長国を務める2023年のG20でW20の政策提言がどのようにして生まれ、G20の首脳宣言をはじめとする正式文書の中に如何に反映されていくか、その過程とW20日本デリゲートの思いをドキュメントする。

(W20 日本 ウェブサイト / W20 インド ウェブサイト)

【W20インドでは 草の根女性のリーダーシップが重要課題となった】(写真提供:W20インド)

本稿ではW20インドネシア(2022)で新たに盛り込まれた Rural Women(地方の女性)の視点と課題を振り返り、さらにW20インドで柱となった草の根の女性のリーダーシップを、日本の女性たちの課題に引き付けて考えたい。

―― Rural Womenへの着目-W20インドネシア

【W20 インドネシア 集合写真】(写真提供:W20 インドネシア)

【W20インドネシアの主要課題の一つとなった Rural Women (地方の女性)】

W20の経緯をさかのぼると、主に労働、金融、デジタルを中心に、その年により議長国独自の柱を立ててきた。2018年のW20アルゼンチンで Rural Womenが一度提起されたが、その後しばらく地方の女性や農業に携わる女性は中心課題とはならなかった。一方、2019年W20 日本の黒田玲子は、いち早く「デジタル男女格差」の政策提言(2019 W20 Japan Policy Brief)を行い、その中で男性に比べてデジタルテクノロジーへのアクセスにおいて弱い立場に置かれやすい女性の状況として、特に地方に住む女性、高齢女性、障がいを持つ女性、難民の女性たちに言及していたことは注目に値する。

【W20 インドネシア コミュニケ】

Rural Womenについては、経済における地方女性の有意義な参加、とくに農業に従事する女性に対する不平等に焦点を当てること、女性の資源への平等な権利(土地や財産の所有権を含む)、女性の生活目標やニーズにあわせたデジタル技術の提供などを挙げている。女性のデジタルリテラシー、金融リテラシーを高め、とくに地方女性の意思決定への参加を強調した点に目を向けたい。

―― 地域女性のエンパワーメント:W20で世界と地域をつなぐ

このシンポジウムを思い立ったのは、W20の活動を広く若い世代にも伝えたいとの意図と、2011年3月の東日本大震災の被災地、宮城が今なお復興の途上にあり、とりわけ人間の復興、ジェンダー平等に多くの課題があること、その突破口にW20の視点が活かせるのではと考えたからである。

【地域女性のエンパワーメント:W20の取り組み プログラム】

【W20 2022 Rural Women分科会メンバー石本めぐみ氏の報告】

【災害女性学をつくる 浅野富美枝・天童睦子編 2021 生活思想社】

W20コミュニケにも明記された「レジリエンス」について、災害女性学の観点から述べておきたい。レジリエンスは弾力性(もとに戻る力や性質)を意味し、災害復興の文脈では「しなやかな回復力」といった意味で用いられている。女性は、被災時に傷つきやすい(vulnerable)弱者としての側面が強調されがちであるが、能動的で経済復興、人間の復興の主体であり実践者なのである。

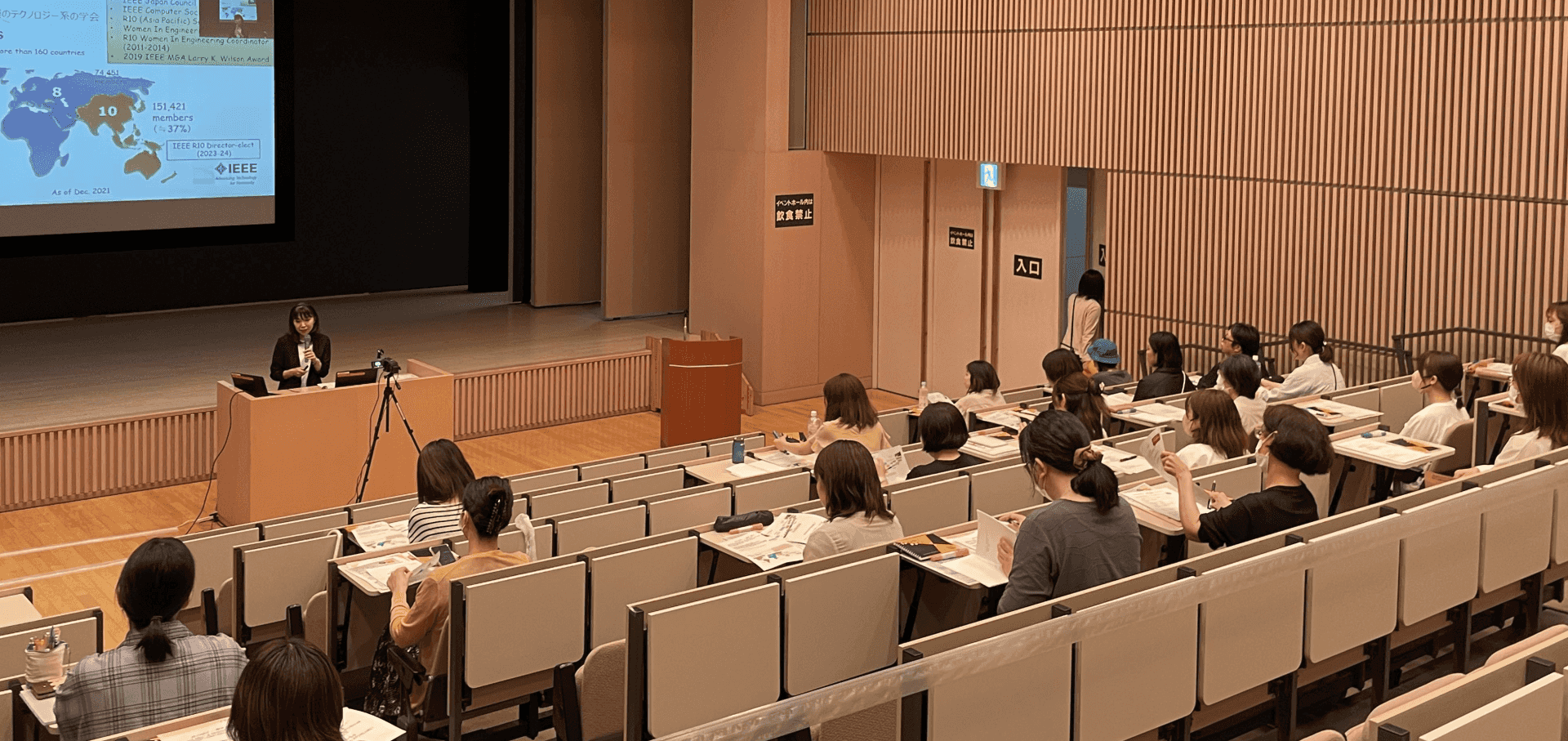

【シンポジウムには学生・市民の200人が参加、反響があった】

地方発のシンポジウムの試みは、参加した市民の方々、学生たちに響いたようだ。学生の感想からは「W20を知ることができてよかった」「世界レベルでの女性問題を大学生である私たちも考え、小さいことからでも興味をもっていきたいと思う」「グリーン・ブルー・エコノミーを初めて聞いた。環境と経済について考えた」「『個人的なことは政治的なこと』を実感した」といった感想が寄せられた。

―― 「誰一人取り残されない」社会

災害女性学にひきつけていえば、「人間の復興」を女性のエンパワーメントと関連づけ、被災者支援、災害からの復興、しなやかな回復力のある(レジリエントな)国、地域社会の構築の根底には、災害時・非日常時にこそ人権を保障し、人としての尊厳を守る地域づくりが不可欠である。それはまた「誰一人取り残すことなく」持続可能で、包摂的な世界を目指す国際的な課題でもあるのだ。

―― インドネシアからインドへ:草の根の女性のリーダーシップ

【インドのコミュニティの女性リーダー育成の活動】(写真提供:W20インド)

【G20ニューデリー首脳宣言】

さらに「災害リストの軽減と強靭なインフラの構築」(46項)で国連「仙台防災枠組」(Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030)の再確認と完全な実施の加速を挙げた点も重要で、ジェンダーを包摂した気候変動(66項)で、女性の参加、連携、意思決定及びリーダーシップの支援と増大を記している。災害は日本だけの問題ではない。むしろ日本の経験を振り返り、世界に向けて「被災時にこそ人としての尊厳の保障とジェンダー平等を」とのメッセージを発信していくことが求められよう。国連「仙台防災枠組」では、女性と若者を含む多様性に配慮した視点が重要とされたことも指摘しておきたい。

女性のエンパワーメントに向けて「ジェンダーの不平等を永続させる規範、態度、行動を変える」(64ⅶ項)ことは、足元の私たち自身の課題である。W20の活動は、世界と地域をつなぐジェンダー平等の歩みを力強く推進している。

宮城学院女子大学一般教育部教授。専門 女性学、ジェンダー論、教育社会学。博士(教育学)、修士(文学)。名城大学人間学部教授、同大学院教授を経て、2015年より現職。早稲田大学非常勤講師(子ども論)。国際ジェンダー学会評議員、同学会元会長、登米市男女共同参画審議会委員などを歴任。近著に『ゼロからはじめる女性学-ジェンダーで読むライフワーク論』世界思想社、『女性のエンパワメントと教育の未来』東信堂、『地域子ども学をつくる―災害、持続可能性、北欧の視点』(共著)東信堂など。2022年より W20日本デリゲート。

連絡先:笹川平和財団 ジェンダーイノベーション事業グループ

Email : genderspf@spf.or.jp

W20の関連記事

-

05月30日

【オンラインイベント活動報告】

国際女性デーを記念しW20主催、笹川平和財団共催にてオンラインイベントを行いました。 「デジタルとジェンダー:ジェンダーギャップを埋めるために」と題し、その分野の専門家をお招きして,私たちはどのように取り組んでいけば良いのか、そしてその課題はどこにあるのか、を議論いたました。 詳しくはウェブサイトをご覧ください。

-

12月22日

【W20活動レポート - デジタル・リスキリング特集】第十回: デジタルによる女性の経済的自立 欧州の取り組み 後編 ~ 女性のデジタルスキルと起業家精神を高める欧州のプロジェクト ~

G20の公式市民エンゲージメントグループとして、女性のエンパワーメントについて政策提言を行うW20。W20活動レポート第十回は、EUの女性のデジタルスキルの向上を通じたジェンダー平等策を二回に分けてレポート。後編は、EUで行われている女性のデジタルスキルの向上、STEM分野人材育成、デジタルを通じた女性の起業支援の取り組みを取り上げる。

-

12月20日

【W20活動レポート - デジタル・リスキリング特集】第十回: デジタルによる女性の経済的自立 欧州の取り組み 前編 ~ 欧州連合の政策から ~

G20の公式市民エンゲージメントグループとして、女性のエンパワーメントについて政策提言を行うW20。W20活動レポート第十回は、欧州連合の女性のデジタルスキルの向上を通じたジェンダー平等推進策を二回に分けてレポート。前編は、女性のデジタルスキルの向上を通じて、デジタルおよびグリーントランスフォーメーションの推進へ繋げようとする欧州の政策について。

-

12月04日

【W20活動レポート】第九回:草の根女性のリーダーシップが世界と地域をつなぐ ~ 地域女性のエンパワーメントとジェンダー平等 ~

G20の公式市民エンゲージメントグループとして、女性のエンパワーメントについて政策提言を行うW20。W20活動レポート第九回は、地方の女性のエンパワメントを通じたしなやかに強い地域社会と国を超えたつながりについて。

-

11月17日

【W20活動レポート ーデジタル・リスキリング特集】第八回:ジェンダー平等におけるデジタルの光と影 ~ デジタルによるジェンダー平等の前進に向けて ~

ジェンダー平等の推進とジェンダー格差の解消に期待されるデジタル技術の活用。W20も重要課題としてG20に対し政策提言を行ってきた。今回は、デジタル・リスキリング特集として情報学の研究者である橋本隆子氏にジェンダー平等におけるデジタルの正と負の影響、対策についてご寄稿頂く。

-

09月15日

【W20活動レポート】第七回:議長国インドがまとめたG20の力強いジェンダー平等へのコミットメント

G20の公式市民エンゲージメントグループとして、女性のエンパワーメントについて政策提言を行うW20。W20活動レポート第七回は、W20の政策提言がG20首脳宣言にどのように反映されたのかを振り返る。

-

09月08日

【W20活動レポート】第六回:女性の教育、能力開発、労働参画の推進

G20の公式市民エンゲージメントグループであり、女性のエンパワーメントについて政策提言を行うW20とW20日本の活動を報告するシリーズ。第六回はW20 2023年の提言から「女性の教育、能力開発、労働参画の推進」を掘り下げる。

-

08月14日

【W20活動レポート】第五回:W20サミット参加報告 - コミュニケ発表、ジェンダーと気候変動の交差性

G20の公式市民エンゲージメントグループであり、女性のエンパワーメントについて政策提言を行うW20とW20日本の活動を報告するシリーズ。第五回はW20インドサミットの現地参加報告と、主要テーマの一つであるジェンダーと気候変動の課題と取り組みについて紹介。コミュニケにどのように反映されているのかを解説。

-

07月31日

【W20活動レポート - デジタル・リスキリング特集】第四回:デジタル領域における日本のジェンダーギャップ~取り組みと課題について~

G20の公式市民エンゲージメントグループであり、ジェンダー平等推進についての政策提言を行うW20とW20日本の活動を報告するシリーズ。第四回目は主要テーマである「デジタル領域におけるジェンダーギャップ」について、日本の現状と取り組みを紹介。

-

06月01日

【W20活動レポート】第三回: 女性の潜在的可能性を活かし、包摂的で持続可能な未来へ

ジェンダー平等の推進に関する政策提言を行う、G20の公式市民エンゲージメントグループW20。W20とW20日本の活動を報告するシリーズ。第三回目は、W20議長国インドで開催された二回目の国際会議をレポート。

-

05月15日

【W20活動レポート】 第二回: W7サミット 2023 開催 ー 平等、公正、平和な未来の構築を

G20の公式市民エンゲージメントグループで女性に関する政策提言を行うW20の活動を報告するシリーズ。第二回目は、W20と同じくジェンダー平等を推進する団体 W7の東京で開催されたサミットの模様をレポート。

-

03月29日

【W20活動レポート】 第一回: 女性主導の開発を謳うG20議長国インド

G20の公式市民エンゲージメントグループで女性に関する政策提言を行うW20の活動を報告するシリーズ。第一回目は、議長国であるインドで開催された「W20 INDIA INCEPTION MEETING 2023」のレポート。