【W20活動レポート ーデジタル・リスキリング特集】第八回:ジェンダー平等におけるデジタルの光と影

~ デジタルによるジェンダー平等の前進に向けて ~

W20活動レポート -デジタル・リスキリング特集(記事一覧ページ)

G20の公式エンゲージメントグループ Women 20 (W20)は、デジタル領域におけるジェンダーギャップを主要課題の一つとし、例年G20国に対する政策提言の中に盛り込んできました。テクノロジーの進化が加速する現代社会では、それによるジェンダーギャップの一層の拡大が懸念される一方で、デジタルを活用し新たに技術を学ぶ、また学び直し(リスキリング)により、ジェンダーギャップを解消する取り組みが世界で始まっています。この特集では、W20とそのデリゲートたちの活動を紹介している連載「W20活動レポート」のスピンオフ版として、デジタル技術やそのリスキリングを通じた女性のエンパワーメントについて、G20国の事例を取り上げていきます。(W20 日本 ウェブサイト / W20 インド ウェブサイト)

今回は、W20日本の共同代表、および情報学分野の研究者である千葉商科大学副学長・教授 橋本隆子氏に、ジェンダー平等におけるデジタルの正と負の影響、その対策についてご寄稿頂いています。

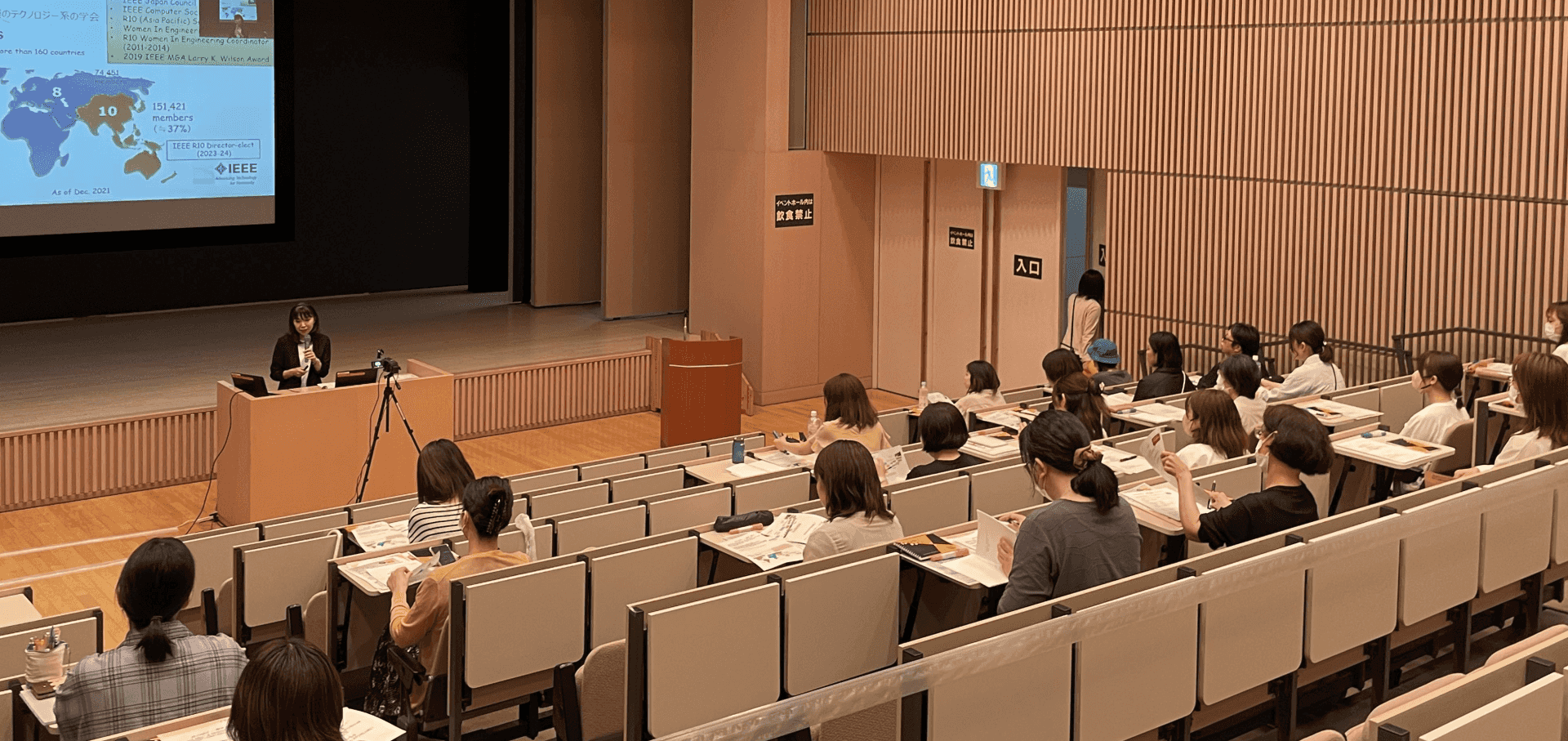

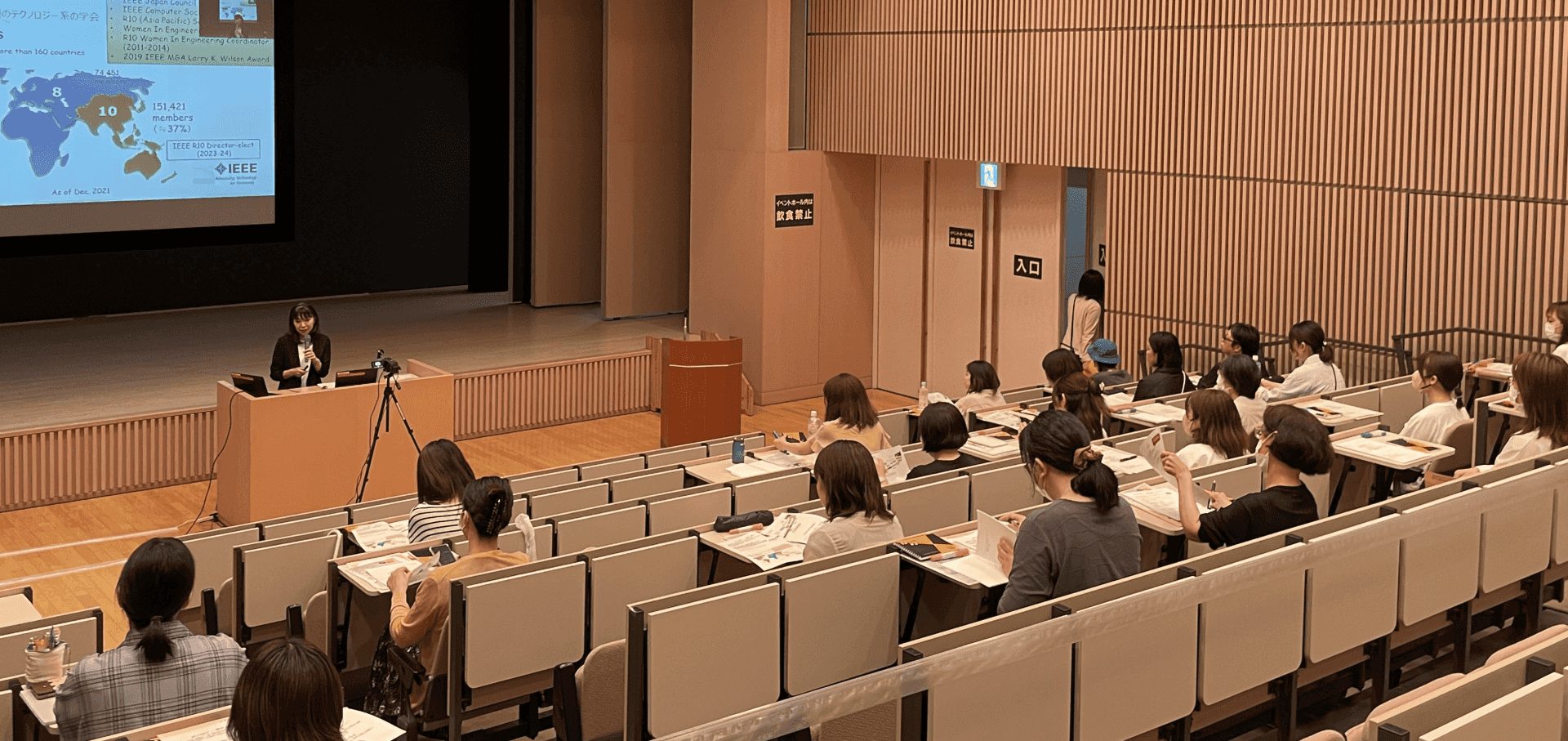

【デジタルと女性のキャリアについて講演する橋本氏】

1.はじめに

1 IEEE - The world's largest technical professional organization, https://www.ieee.org/ 電気・電子分野における世界最大の専門化組織。主に工学分野における学会としての活動と、工業技術の標準化団体としての活動を行っている。

2.デジタル分野における女性参画 ‐日本と世界

一方で、私がよく訪問するアジア諸国(新興国)では、多くの女性がデジタル分野に参入している。たとえばインドの私立大学工学部の女子学生比率は50%を超えることが多く、女子生徒が積極的にデジタルを学び自立しようとする活気に溢れている。マレーシアやフィリピンといった国々でも、恵まれた上流階級の優秀な女子学生ほど工学部に進学するという傾向があり、デジタル分野へのアジア諸国の高い期待が感じられる。

2 男女共同参画白書 令和3年版, I-5-3図 大学(学部)及び大学院(修士課程)学生に占める女子学生の割合(専攻分野別,令和2(2020)年度)

3 Chavatzia, T. (2017). Cracking the code: Girls’ and women’s education in science, technology, engineering and mathematics (STEM) (Vol. 253479). Paris, France: Unesco.

【図1 男女共同参画白書 令和3年版, I-5-3図 大学(学部)及び大学院(修士課程)学生に占める女子学生の割合(専攻分野別,令和2(2020)年度)】

3.デジタルがもたらすポジティブインパクト

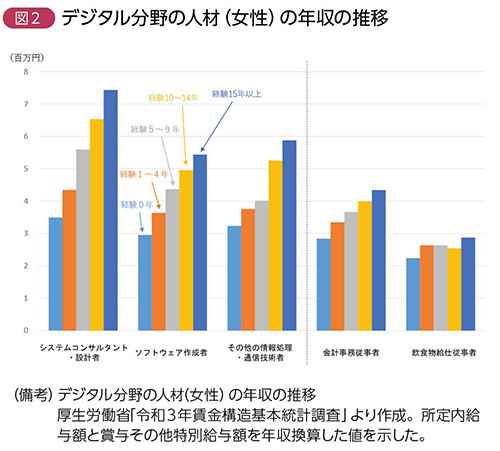

特に、近年、女性を対象としたデジタル人材育成の取組が内閣府主導で活発に行われている。私も徳島県や青森県といった地方都市において、ミッドキャリアの女性を対象とした、「デジタルで稼げる力を身につける」という内容の講演・ワークショップを行っている。そこには、デジタルを学ぶことでスキルをアップしたい、生きる力を身に着けたいという意欲的な女性が多く参加している。デジタル分野では、女性がひっぱりだこであること、経験年数に応じて年収が着実に上昇すること(図2)などを紹介すると、聴講者の目の輝きが変わってくる。

【図2 デジタル分野の人材(女性)の年収の推移(内閣府「共同参画」2022年6月号より)】

日本は、保守的な階層社会・ピラミッド社会であり、その階段を順当に上がっていくことを基本とする多様性の低い社会である。結婚や出産などでそのピラミッドから離れた女性にとって、再参入は容易でなく、新たなチャンスも掴みにくい。それが女性の自立を妨げる要因ともなってきた。デジタルという新しいフィールドによってその課題を解決し、女性が新たなキャリアを開拓することを期待している。

4.デジタルがもたらすネガティブインパクト

【W20 コミュニケ 2023 : デジタルは重要課題として取り上げられている】

AIによるアンコンシャス・バイアスの代表事例は、米国の再犯予測プログラム「COMPAS6」である。COMPASが算出するリスクスコアが保釈条件や刑期などの判断基準となるが、機械学習するデータや予測アルゴリズムにバイアスがあったため、黒人のリスクスコアが白人のそれよりも高い方に誤って予測されてしまうという問題があった。マイノリティである黒人に対する社会の偏見が、AIシステムの結果にも反映されてしまうという現象である。この他にも、アマゾンの人材採用AIサービスが女性の履歴書を著しく低く評価していた、AIシステムを活用した金融機関のローン審査において女性への融資が通りにくいといった事例など、AIがもたらす差別は数多く報告されている。

4 W20 コミュニケ 2023 日本語・W20 2023 コミュニケ英語版

5 橋本隆子. (2019). 福祉の現場から 大規模災害後の数億件規模のツイートからの情報拡散パターンの分析: 話題の多様性がデマ発見のキーとなる. 地域ケアリング/地域ケアリング企画編集委員会 編, 21(5), 80-84.

6 Brennan, T., Dieterich, W., & Ehret, B. (2009). Evaluating the predictive validity of the COMPAS risk and needs assessment system. Criminal Justice and behavior, 36(1), 21-40.

5.女性がデジタルに参画する意味

そこで、女性の参画によるデジタルにおけるジェンダー視点の組み込みが重要となる。デジタル分野への女性の参入が進めば、業界の多様化が促進される。データの整備、アルゴリズムの開発において、女性の観点が入れば、アンコンシャス・バイアスの解消に資することができるようになる。そして何より大切なのは、女性がデジタルサービスを正しく利用し、その結果を決して鵜呑みにせず、データによって正しく検証し、評価する力を身につけることである。そのためにはデジタルに関する教育が極めて重要となる。小中高、そして大学におけるデジタル教育の推進に加え、リスキリングなどによって、多くの女性がデジタルスキルを身に着け、デジタル分野で活躍し、ジェンダー平等が大きく前進することを願っている。

千葉商科大学 副学長、商経学部 教授 国際センター長。博士(工学)。 お茶の水女子大学理学部卒業後、(株)リコーにソフトウェア研究者として勤務。2009年4月より千葉商科大学准教授。2015年4月より教授。2016年4月経済研究所所長、2018年副学長、2019年4月国際センター長就任。データマイニング、ソーシャルメディア解析の研究を行う傍ら、女性技術者支援の活動も推進。IEEE Region 10 Director-elect(2023-24)、IEEE Women In Engineering Committee 会長、内閣府男女共同参画推進連携会議議員、ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ外部評価委員、総務省国立研究開発法人審議会専門委員、日本学術会議連携委員(情報学)、JST 未来社会創造事業 運営委員 などを歴任。2019 IEEE MGA Larry K. Wilson Transnational Award を受賞。情報処理学会フェロー。

連絡先:笹川平和財団 ジェンダーイノベーション事業グループ

Email : genderspf@spf.or.jp

W20の関連記事

-

05月30日

【オンラインイベント活動報告】

国際女性デーを記念しW20主催、笹川平和財団共催にてオンラインイベントを行いました。 「デジタルとジェンダー:ジェンダーギャップを埋めるために」と題し、その分野の専門家をお招きして,私たちはどのように取り組んでいけば良いのか、そしてその課題はどこにあるのか、を議論いたました。 詳しくはウェブサイトをご覧ください。

-

12月22日

【W20活動レポート - デジタル・リスキリング特集】第十回: デジタルによる女性の経済的自立 欧州の取り組み 後編 ~ 女性のデジタルスキルと起業家精神を高める欧州のプロジェクト ~

G20の公式市民エンゲージメントグループとして、女性のエンパワーメントについて政策提言を行うW20。W20活動レポート第十回は、EUの女性のデジタルスキルの向上を通じたジェンダー平等策を二回に分けてレポート。後編は、EUで行われている女性のデジタルスキルの向上、STEM分野人材育成、デジタルを通じた女性の起業支援の取り組みを取り上げる。

-

12月20日

【W20活動レポート - デジタル・リスキリング特集】第十回: デジタルによる女性の経済的自立 欧州の取り組み 前編 ~ 欧州連合の政策から ~

G20の公式市民エンゲージメントグループとして、女性のエンパワーメントについて政策提言を行うW20。W20活動レポート第十回は、欧州連合の女性のデジタルスキルの向上を通じたジェンダー平等推進策を二回に分けてレポート。前編は、女性のデジタルスキルの向上を通じて、デジタルおよびグリーントランスフォーメーションの推進へ繋げようとする欧州の政策について。

-

12月04日

【W20活動レポート】第九回:草の根女性のリーダーシップが世界と地域をつなぐ ~ 地域女性のエンパワーメントとジェンダー平等 ~

G20の公式市民エンゲージメントグループとして、女性のエンパワーメントについて政策提言を行うW20。W20活動レポート第九回は、地方の女性のエンパワメントを通じたしなやかに強い地域社会と国を超えたつながりについて。

-

11月17日

【W20活動レポート ーデジタル・リスキリング特集】第八回:ジェンダー平等におけるデジタルの光と影 ~ デジタルによるジェンダー平等の前進に向けて ~

ジェンダー平等の推進とジェンダー格差の解消に期待されるデジタル技術の活用。W20も重要課題としてG20に対し政策提言を行ってきた。今回は、デジタル・リスキリング特集として情報学の研究者である橋本隆子氏にジェンダー平等におけるデジタルの正と負の影響、対策についてご寄稿頂く。

-

09月15日

【W20活動レポート】第七回:議長国インドがまとめたG20の力強いジェンダー平等へのコミットメント

G20の公式市民エンゲージメントグループとして、女性のエンパワーメントについて政策提言を行うW20。W20活動レポート第七回は、W20の政策提言がG20首脳宣言にどのように反映されたのかを振り返る。

-

09月08日

【W20活動レポート】第六回:女性の教育、能力開発、労働参画の推進

G20の公式市民エンゲージメントグループであり、女性のエンパワーメントについて政策提言を行うW20とW20日本の活動を報告するシリーズ。第六回はW20 2023年の提言から「女性の教育、能力開発、労働参画の推進」を掘り下げる。

-

08月14日

【W20活動レポート】第五回:W20サミット参加報告 - コミュニケ発表、ジェンダーと気候変動の交差性

G20の公式市民エンゲージメントグループであり、女性のエンパワーメントについて政策提言を行うW20とW20日本の活動を報告するシリーズ。第五回はW20インドサミットの現地参加報告と、主要テーマの一つであるジェンダーと気候変動の課題と取り組みについて紹介。コミュニケにどのように反映されているのかを解説。

-

07月31日

【W20活動レポート - デジタル・リスキリング特集】第四回:デジタル領域における日本のジェンダーギャップ~取り組みと課題について~

G20の公式市民エンゲージメントグループであり、ジェンダー平等推進についての政策提言を行うW20とW20日本の活動を報告するシリーズ。第四回目は主要テーマである「デジタル領域におけるジェンダーギャップ」について、日本の現状と取り組みを紹介。

-

06月01日

【W20活動レポート】第三回: 女性の潜在的可能性を活かし、包摂的で持続可能な未来へ

ジェンダー平等の推進に関する政策提言を行う、G20の公式市民エンゲージメントグループW20。W20とW20日本の活動を報告するシリーズ。第三回目は、W20議長国インドで開催された二回目の国際会議をレポート。

-

05月15日

【W20活動レポート】 第二回: W7サミット 2023 開催 ー 平等、公正、平和な未来の構築を

G20の公式市民エンゲージメントグループで女性に関する政策提言を行うW20の活動を報告するシリーズ。第二回目は、W20と同じくジェンダー平等を推進する団体 W7の東京で開催されたサミットの模様をレポート。

-

03月29日

【W20活動レポート】 第一回: 女性主導の開発を謳うG20議長国インド

G20の公式市民エンゲージメントグループで女性に関する政策提言を行うW20の活動を報告するシリーズ。第一回目は、議長国であるインドで開催された「W20 INDIA INCEPTION MEETING 2023」のレポート。