Ocean Newsletter

オーシャンニューズレター

第598号(2025.10.20発行)

PDF

3.8MB

石灰藻サンゴモ類の研究最前線:生物多様性からブルーカーボンまで

KEYWORDS

海藻類/生態系エンジニア/バイオミネラリゼーション

広島大学瀬戸内CN国際共同研究センター准教授◆加藤亜記

サンゴモ類は、体を石灰質で石のように硬くする「石灰藻」の代表的な存在である。約20年前から、海洋酸性化の影響を受けやすい生物として研究が盛んになり、最近では主にサンゴモ類で形成される藻場が、生物多様性を維持し、ブルーカーボンとしての可能性を持つ重要な沿岸生態系の1つであることが理解され始めた。本稿では、サンゴモ類に関する近年の研究について概説する。

石灰藻と呼ばれる海藻類

体に石灰質(炭酸カルシウム)を沈着する藻類は、総じて石灰藻と呼ばれる。ただし、藻類自体が、10あまりの植物門に分類される多様な光合成生物の総称であるため、石灰藻もいくつかの植物門の中に分類されている。こうした石灰藻には、顕微鏡サイズの微細藻類と肉眼サイズの大型藻類、とくに海藻類がある。海藻類には、光合成色素組成の違いにより、それぞれ植物門が異なる緑藻、褐藻、紅藻の3グループがあり、石灰化する海藻類は、これらの3グループにそれぞれ分類されている。これらの石灰藻は、海藻類全体の5〜6%を占め、100属以上が該当する。このうち、ほとんどの種は熱帯域を中心に分布している。

海藻類における石灰藻の中で、最大のグループは紅藻のサンゴモ類で、1,000種以上が記載されている。そのため、石灰藻といえば、このサンゴモ類のことを指すことが多い。サンゴモ類は、いわば生きた石とも言うべき海藻で、体の重量の95%までがバイオミネラリゼーション※1による炭酸カルシウムで構成されている。そのため、18世紀から19世紀にかけて、サンゴモ類が、植物か、造礁サンゴのような動物か、それとも生物ではなく鉱物か、について激しい論争があった。最終的に植物であることが受け入れられたのは19世紀中頃である。

サンゴモ類は、他の石灰化する海藻類と異なり、熱帯から両極域(北極、南極)、潮間帯から有光層の下限付近まで広く分布している。海水の透明度が高い熱帯から亜熱帯域では、光量が海面の0.1%程度に過ぎない水深100mを超える大陸棚からも生きたサンゴモ類の報告がある。サンゴモ類の分布域は、ほとんどが海域から汽水域であるが、2016年に初めて淡水産の新種が記載された。

海藻類における石灰藻の中で、最大のグループは紅藻のサンゴモ類で、1,000種以上が記載されている。そのため、石灰藻といえば、このサンゴモ類のことを指すことが多い。サンゴモ類は、いわば生きた石とも言うべき海藻で、体の重量の95%までがバイオミネラリゼーション※1による炭酸カルシウムで構成されている。そのため、18世紀から19世紀にかけて、サンゴモ類が、植物か、造礁サンゴのような動物か、それとも生物ではなく鉱物か、について激しい論争があった。最終的に植物であることが受け入れられたのは19世紀中頃である。

サンゴモ類は、他の石灰化する海藻類と異なり、熱帯から両極域(北極、南極)、潮間帯から有光層の下限付近まで広く分布している。海水の透明度が高い熱帯から亜熱帯域では、光量が海面の0.1%程度に過ぎない水深100mを超える大陸棚からも生きたサンゴモ類の報告がある。サンゴモ類の分布域は、ほとんどが海域から汽水域であるが、2016年に初めて淡水産の新種が記載された。

サンゴモ類が海洋生態系で果たす役割

サンゴモ類は、造礁サンゴとともに、あるいは単独で石灰岩の地形をつくる生態系エンジニア※2である。さらに、造礁サンゴやウニ、貝類などの海産無脊椎動物の幼生の着底・変態を誘引する役割も果たしている。サンゴモ類が形成する石灰質は、造礁サンゴや他の石灰化する海藻類が形成するあられ石ではなく、海洋酸性化により溶解しやすいマグネシウム含量の多い高マグネシウム方解石である。そのため、この石灰質の特徴と前述の生態系での重要性から、酸性化の影響について数多くの研究が行われてきた。その結果、サンゴモ類への酸性化の影響は種特異性が高いことなどが示されている。

サンゴモ類は、通常は岩に固着して成長するが、一部の種は岩に固着せず、数cmから十数cmの球状から不定形の小石状になる。これはサンゴモ球あるいは石灰藻球(rhodolith)と呼ばれる。このサンゴモ球が集積した場所(rhodolith bed)は世界中に分布し(図1)、コンブ類やホンダワラ類などの大型海藻やアマモなどの海草の群落と同様、いわゆる藻場の1つと見なされている。サンゴモ球の藻場は、世界での推定面積が412万km2に及び、サンゴ礁の推定面積より約20%大きく、大型海藻、海草、マングローブ林などの生育地の2.5〜30倍とも見積られている。

サンゴモ球の藻場の機能は、他の藻場と同様に、一つは高い生物多様性の維持である。サンゴモ球そのものが他の海藻類や微細藻類、さらに貝やウニなどの付着基質となり(図2)、堆積したサンゴモ球の間隙もカニや魚などの生物の生育場所となる。そのため、サンゴモ球の藻場の生物多様性は、砂や泥の海底より高く、生物量も多い。

もう一つは、海洋における炭素循環や貯留の機能である。サンゴモ類は、光合成によって組織と炭酸カルシウムの両方に炭素を固定するが、石灰化によってCO2を放出する。一方で、石灰化由来のCO2の一部は光合成に再利用され、残りのCO2は、生態系内で再利用されると推定されている。最近の研究では、光の利用可能性や構成種によっては、サンゴモ球の藻場が海藻藻場を上回る炭素吸収率を示すことが明らかにされた。さらに、サンゴモ球の藻場には、粒子状の有機炭素が蓄積し、何千年にもわたって貯留されていることが報告されている。

サンゴモ類は、通常は岩に固着して成長するが、一部の種は岩に固着せず、数cmから十数cmの球状から不定形の小石状になる。これはサンゴモ球あるいは石灰藻球(rhodolith)と呼ばれる。このサンゴモ球が集積した場所(rhodolith bed)は世界中に分布し(図1)、コンブ類やホンダワラ類などの大型海藻やアマモなどの海草の群落と同様、いわゆる藻場の1つと見なされている。サンゴモ球の藻場は、世界での推定面積が412万km2に及び、サンゴ礁の推定面積より約20%大きく、大型海藻、海草、マングローブ林などの生育地の2.5〜30倍とも見積られている。

サンゴモ球の藻場の機能は、他の藻場と同様に、一つは高い生物多様性の維持である。サンゴモ球そのものが他の海藻類や微細藻類、さらに貝やウニなどの付着基質となり(図2)、堆積したサンゴモ球の間隙もカニや魚などの生物の生育場所となる。そのため、サンゴモ球の藻場の生物多様性は、砂や泥の海底より高く、生物量も多い。

もう一つは、海洋における炭素循環や貯留の機能である。サンゴモ類は、光合成によって組織と炭酸カルシウムの両方に炭素を固定するが、石灰化によってCO2を放出する。一方で、石灰化由来のCO2の一部は光合成に再利用され、残りのCO2は、生態系内で再利用されると推定されている。最近の研究では、光の利用可能性や構成種によっては、サンゴモ球の藻場が海藻藻場を上回る炭素吸収率を示すことが明らかにされた。さらに、サンゴモ球の藻場には、粒子状の有機炭素が蓄積し、何千年にもわたって貯留されていることが報告されている。

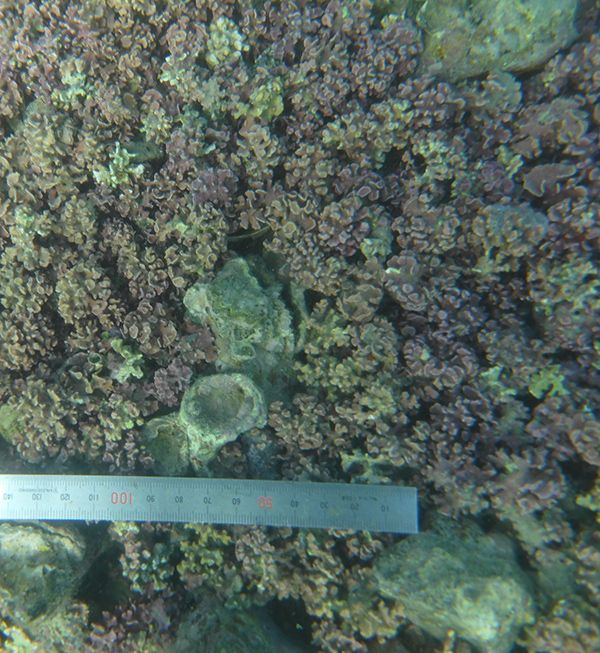

■図1 集積したサンゴモ球

■図2 サンゴモ球に着生する褐藻類

サンゴモ類やその生育地の保全にむけた取り組み

サンゴモ類の沿岸生態系における重要性が理解され始めたことにより、サンゴモ類やサンゴモ類が優占する生育地に関する研究は急増した。約20年前と比べ、1年間に発表される査読付き論文数は3倍以上にもなった。一方で、サンゴモ類の形態や生育地を示す用語も多様化したため、最近では、これらの用語の表記や定義の統一が提案されている。

サンゴモ類の研究は増加したが、依然として、サンゴモ類の生物多様性や生物地理学的特徴、さらにサンゴモ類の藻場と他の藻場との間の生態的・遺伝的な関連性に関する情報は不足している。サンゴモ類の種多様性に関しては、近年の分子系統学的研究によって、現在、分類学的に認められている種の約2〜10倍の種多様性があると推定されている。さらに、サンゴモ類の分類群により、石灰化に関連する多糖類の組成が異なり、その組成は高水温や酸性環境によって変化することも示されている。サンゴモ類の種多様性の解明は、生理的特徴の理解を深めるとともに、分布や生育地の維持に関わる要因を把握する手掛かりになると期待される。(了)

サンゴモ類の研究は増加したが、依然として、サンゴモ類の生物多様性や生物地理学的特徴、さらにサンゴモ類の藻場と他の藻場との間の生態的・遺伝的な関連性に関する情報は不足している。サンゴモ類の種多様性に関しては、近年の分子系統学的研究によって、現在、分類学的に認められている種の約2〜10倍の種多様性があると推定されている。さらに、サンゴモ類の分類群により、石灰化に関連する多糖類の組成が異なり、その組成は高水温や酸性環境によって変化することも示されている。サンゴモ類の種多様性の解明は、生理的特徴の理解を深めるとともに、分布や生育地の維持に関わる要因を把握する手掛かりになると期待される。(了)

※1 鈴木道生著「海洋生物のミネラリゼーションと脱炭素」本誌第576号(2024.08.05発行) https://www.spf.org/opri/newsletter/576_1.html

※2 山守瑠奈著「岩礁海岸に穴を掘るウニが育む生態系」本誌第555号(2023.09.20発行) https://www.spf.org/opri/newsletter/555_3.html

※2 山守瑠奈著「岩礁海岸に穴を掘るウニが育む生態系」本誌第555号(2023.09.20発行) https://www.spf.org/opri/newsletter/555_3.html

第598号(2025.10.20発行)のその他の記事

- 「知ること」からはじまる海の未来 〜深海洞窟から子どもたちへつなぐ、いのちの多様性〜 (国研)海洋研究開発機構地球環境部門臨時研究補助員◆鳴島ひかり

- 石灰藻サンゴモ類の研究最前線:生物多様性からブルーカーボンまで 広島大学瀬戸内CN国際共同研究センター准教授◆加藤亜記

- 水族館発、都市圏での里海づくりの挑戦 (一社)須磨里海の会会長◆吉田裕之

- 水産都市気仙沼の課題とデジタル化の取り組み 気仙沼漁業協同組合組合長◆齋藤徹夫

- トランプ政権の外交政策の太平洋での航路 笹川平和財団海洋政策研究所 島嶼国・地域部客員研究員◆Jenna J LINDEKE

- 事務局だより (公財)笹川平和財団海洋政策研究所主任◆藤井麻衣

- インフォメーション