Ocean Newsletter

オーシャンニューズレター

第598号(2025.10.20発行)

PDF

3.8MB

水産都市気仙沼の課題とデジタル化の取り組み

KEYWORDS

不確実性への挑戦/漁業の高収益化/漁業の価値

気仙沼漁業協同組合組合長◆齋藤徹夫

生産年齢人口が激減する地方の水産都市は近年、海洋環境の大きな変化の荒波にさらされている。不確実性を増す漁業、水産業の効率化、省力化、生産性の向上をデジタル化によって目指す取り組みが気仙沼で始まっている。

気仙沼の漁業と水産クラスターの概要

東日本大震災による漁船、水産加工場、漁港設備等の甚大な被害も、各種復興支援制度の活用により概ね再建を果たした。しかし、その後は、人口流出による人手不足、福島原発・ALPS処理水放流に係る風評被害、新型コロナのパンデミック等々、本格復興に向けての懸命の努力に水を差す事象が頻発した。加えて漁業、水産加工業の基盤であり、豊かな恵みをもたらす豊穣の海であった三陸沖の太平洋が高水温域の発生等、「海洋大異変」ともいえる様相を呈し、「海と生きる」気仙沼に不安と困惑が広がっている。

気仙沼漁港は2024(令和6)年の水揚高、数量67,526トン、金額225億7,800万円と東北・北海道では第1位の水揚げを誇り、全国でも数量で第9位、金額では第5位になる東北日本の拠点漁港である。特に、生鮮カツオの水揚は28年連続で日本一で全国水揚の約6割を占めている。また、生鮮メカジキ、サメ類も気仙沼漁港の特徴的魚種であり、ほとんど独壇場的シェアで日本一となっている。サンマはかつて全国有数の水揚を誇ったが、資源激減の中、2024(令和6)年では全国第4位となっている。また、地場の漁業としては、近海・遠洋のマグロはえ縄漁業がかつての勢力は大幅に減らしているものの、なお全国有数の規模である。近海マグロはえ縄は、現在100〜150トン型漁船9隻が前述のメカジキ・サメ主体に年間を通じて気仙沼に水揚し、遠洋マグロはえ縄は、400〜500トン型の超低温マグロ船で25隻が冷凍マグロ類を主に焼津港・清水港に水揚げしている。このほか、沖合遠洋漁業では、遠洋カツオ一本釣り漁船2隻、サンマ棒受け網漁船3隻、沿岸漁業では大目流網漁業、突きん棒漁業、イサダ船曳網漁業等が行われ、沿岸定置網漁業も大型3カ統のほか、中小型も数カ統が敷設され営まれている。

また、これら多様な漁業を背景に、古くから鮮魚出荷業、水産加工業等が盛んである。カツオ、マグロ等の一部は関東圏を中心に全国へ出荷され、三陸道の整備に伴い三陸沿岸一帯の魚介類の物流ハブになりつつある。水産加工業ではカツオのたたき製品、気仙沼ブランドの成功例であるフカヒレ加工、各種前浜原魚の缶詰加工、また域外からの移入原魚ではあるものの全国的シェアであるイカ塩辛製品、イクラ加工品等が有名である。

当地には漁業、水産加工業を中心として、造船業、製氷業、漁具販売業、製函業等々、魚、海、船に関連する技術、生産、情報等が集積する水産クラスターが形成されている。その中でも重要な役割を担う造船業もまた、東日本大震災で甚大な被害を受けた。その復興は困難を極めたが、最終的に個社での再建ではなくライバル社5社が結束しての再建を選択、(株)みらい造船が設立された。同社は2025(令和7)年のカツオ一本釣り漁船の竣工により海外まき網漁船以外のほぼ全ての沖合遠洋漁船の建造実績を持つ全国有数の漁船造船所となった。特にサンマ棒受け漁船の建造においては圧倒的シェアを誇っている。複雑な構造と機能を求められる漁船の建造技術では他社の追随を許さない。これも地場に多くの漁船が存在し、また全国の多くの漁船が入港する気仙沼の立地があってこそといえる。漁業を起点とする一気通貫の水産ビジネスが、多くの関連業種の有機的構造のなかで形成されている。

気仙沼漁港は2024(令和6)年の水揚高、数量67,526トン、金額225億7,800万円と東北・北海道では第1位の水揚げを誇り、全国でも数量で第9位、金額では第5位になる東北日本の拠点漁港である。特に、生鮮カツオの水揚は28年連続で日本一で全国水揚の約6割を占めている。また、生鮮メカジキ、サメ類も気仙沼漁港の特徴的魚種であり、ほとんど独壇場的シェアで日本一となっている。サンマはかつて全国有数の水揚を誇ったが、資源激減の中、2024(令和6)年では全国第4位となっている。また、地場の漁業としては、近海・遠洋のマグロはえ縄漁業がかつての勢力は大幅に減らしているものの、なお全国有数の規模である。近海マグロはえ縄は、現在100〜150トン型漁船9隻が前述のメカジキ・サメ主体に年間を通じて気仙沼に水揚し、遠洋マグロはえ縄は、400〜500トン型の超低温マグロ船で25隻が冷凍マグロ類を主に焼津港・清水港に水揚げしている。このほか、沖合遠洋漁業では、遠洋カツオ一本釣り漁船2隻、サンマ棒受け網漁船3隻、沿岸漁業では大目流網漁業、突きん棒漁業、イサダ船曳網漁業等が行われ、沿岸定置網漁業も大型3カ統のほか、中小型も数カ統が敷設され営まれている。

また、これら多様な漁業を背景に、古くから鮮魚出荷業、水産加工業等が盛んである。カツオ、マグロ等の一部は関東圏を中心に全国へ出荷され、三陸道の整備に伴い三陸沿岸一帯の魚介類の物流ハブになりつつある。水産加工業ではカツオのたたき製品、気仙沼ブランドの成功例であるフカヒレ加工、各種前浜原魚の缶詰加工、また域外からの移入原魚ではあるものの全国的シェアであるイカ塩辛製品、イクラ加工品等が有名である。

当地には漁業、水産加工業を中心として、造船業、製氷業、漁具販売業、製函業等々、魚、海、船に関連する技術、生産、情報等が集積する水産クラスターが形成されている。その中でも重要な役割を担う造船業もまた、東日本大震災で甚大な被害を受けた。その復興は困難を極めたが、最終的に個社での再建ではなくライバル社5社が結束しての再建を選択、(株)みらい造船が設立された。同社は2025(令和7)年のカツオ一本釣り漁船の竣工により海外まき網漁船以外のほぼ全ての沖合遠洋漁船の建造実績を持つ全国有数の漁船造船所となった。特にサンマ棒受け漁船の建造においては圧倒的シェアを誇っている。複雑な構造と機能を求められる漁船の建造技術では他社の追随を許さない。これも地場に多くの漁船が存在し、また全国の多くの漁船が入港する気仙沼の立地があってこそといえる。漁業を起点とする一気通貫の水産ビジネスが、多くの関連業種の有機的構造のなかで形成されている。

気仙沼魚市場のカツオ水揚の様子(三陸新報社提供)

気仙沼漁港のマグロ漁船、サンマ漁船の係留の光景(三陸新報社提供)

気仙沼の漁業、水産業の課題とデジタル化

漁業とは、本来的に、気象や海象等の複雑な自然条件の制約のもとで営まれている。漁業者は圧倒的な海と対峙するとき、畏敬の念を抱き謙虚である。風が吹けば休み、不漁も甘んじて受け入れてきた。とはいえ、漁業は今、熾烈な市場原理にさらされており、またいわゆるトランプ関税に端を発する国際経済の混乱等から無縁でいられるはずもなく、燃油や他の資材高騰に悩まされかつそれを魚価に価格転嫁できずにいる。加えて、近年の海洋環境の変化は、魚の回遊、漁場形成に大きな影響を与えており、気仙沼沖の三陸漁場はベテランの漁師も経験のない大異変ともいえる様相を呈している。そんな漁業現場の不安定さは、そのまま水産加工業の稼働にも及び、不確実性の中での操業を余儀なくされている。

人手不足も深刻である。気仙沼市の人口は、東日本大震災前の2010(平成22)年には73,439人であったが、被災による流出と出生数減少による自然減で2025(令和7)年には約55,000人まで減少している。生産年齢人口も減少し、漁業現場、水産加工場では外国人労働者への依存が高まっている。

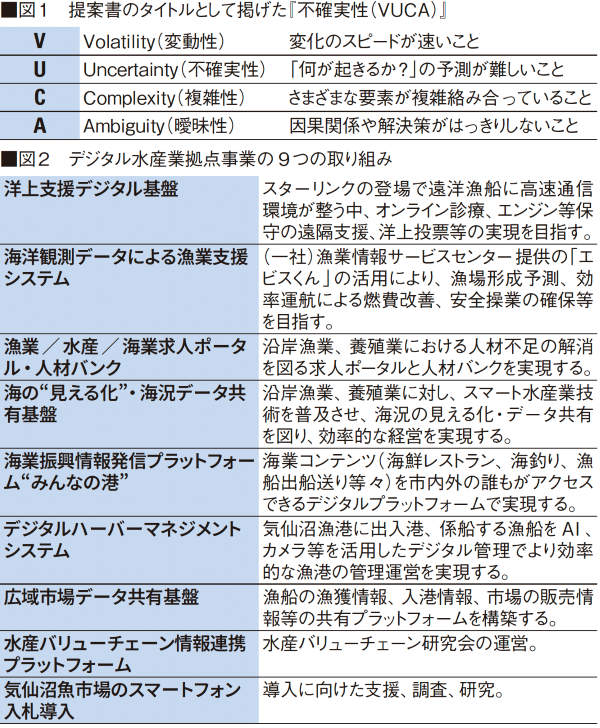

このような中、気仙沼市は国のデジタル水産業戦略拠点の公募にエントリーし、2023年8月に大阪・泉州、下関とともに選定された。その提案書のタイトルは『不確実性(VUCA)への挑戦』(図1)である。

気仙沼の漁業・水産業にデジタル技術で導入することで、山積する課題の解決策を探る計画だ。計画策定のため結成された気仙沼市デジタル水産業推進協議会では、取り組むべき課題の明確化を進め、提案書の中では、①不確実性の軽減、②持続可能な就労環境、③省力化・生産性の向上、④データの連携、⑤海業のさらなる展開、⑥企業のDX化とデジタル人材の育成という6つの課題が整理され、また5つの分科会でデジタル水産業拠点事業の9つの取り組み(図2)が短期、中期、長期に分け進められることになった。

人手不足も深刻である。気仙沼市の人口は、東日本大震災前の2010(平成22)年には73,439人であったが、被災による流出と出生数減少による自然減で2025(令和7)年には約55,000人まで減少している。生産年齢人口も減少し、漁業現場、水産加工場では外国人労働者への依存が高まっている。

このような中、気仙沼市は国のデジタル水産業戦略拠点の公募にエントリーし、2023年8月に大阪・泉州、下関とともに選定された。その提案書のタイトルは『不確実性(VUCA)への挑戦』(図1)である。

気仙沼の漁業・水産業にデジタル技術で導入することで、山積する課題の解決策を探る計画だ。計画策定のため結成された気仙沼市デジタル水産業推進協議会では、取り組むべき課題の明確化を進め、提案書の中では、①不確実性の軽減、②持続可能な就労環境、③省力化・生産性の向上、④データの連携、⑤海業のさらなる展開、⑥企業のDX化とデジタル人材の育成という6つの課題が整理され、また5つの分科会でデジタル水産業拠点事業の9つの取り組み(図2)が短期、中期、長期に分け進められることになった。

デジタル化に向けてのさらなる課題

現状、生産性の低い漁業、水産加工業においてデジタル化により効率化・省人化効果を確実に得るためのさらなる研究調査が必要と思われる。また、地方におけるデジタル人材が不足しており、その育成も進めなければならない。日進月歩のデジタル技術に対し、漁業、水産業関連の諸制度、法令の改正等は後追いである等、解決を求められる課題もまだ多いと感じている。(了)

第598号(2025.10.20発行)のその他の記事

- 「知ること」からはじまる海の未来 〜深海洞窟から子どもたちへつなぐ、いのちの多様性〜 (国研)海洋研究開発機構地球環境部門臨時研究補助員◆鳴島ひかり

- 石灰藻サンゴモ類の研究最前線:生物多様性からブルーカーボンまで 広島大学瀬戸内CN国際共同研究センター准教授◆加藤亜記

- 水族館発、都市圏での里海づくりの挑戦 (一社)須磨里海の会会長◆吉田裕之

- 水産都市気仙沼の課題とデジタル化の取り組み 気仙沼漁業協同組合組合長◆齋藤徹夫

- トランプ政権の外交政策の太平洋での航路 笹川平和財団海洋政策研究所 島嶼国・地域部客員研究員◆Jenna J LINDEKE

- 事務局だより (公財)笹川平和財団海洋政策研究所主任◆藤井麻衣

- インフォメーション