Ocean Newsletter

オーシャンニューズレター

第576号(2024.08.05発行)

PDF

2.2MB

海洋生物のミネラリゼーションと脱炭素

KEYWORDS

バイオミネラリゼーション/炭酸カルシウム/石灰化

東京大学大学院農学生命科学研究科教授◆鈴木道生

石灰岩の主成分は、貝類やサンゴなどの海洋生物が「バイオミネラリゼーション」と呼ばれる生体反応によって作り出した炭酸カルシウムである。

このバイオミネラリゼーションのメカニズムを解明して、炭酸カルシウムを効率良く合成する技術を開発すれば、増えすぎた大気中の二酸化炭素の濃度を下げることに貢献できる。

このバイオミネラリゼーションのメカニズムを解明して、炭酸カルシウムを効率良く合成する技術を開発すれば、増えすぎた大気中の二酸化炭素の濃度を下げることに貢献できる。

バイオミネラリゼーションとは

生物が貝殻やサンゴの骨格、甲殻類の殻などの鉱物を生体の内外に形成する現象を、生体鉱物化(バイオミネラリゼーション)と言う。バイオミネラリゼーションでは、シリカ、鉄、カルシウムなどさまざまな鉱物を沈着することが知られているが、地球上のバイオマスとして最も多いのがさまざまな海洋生物によって形成される炭酸カルシウムである。

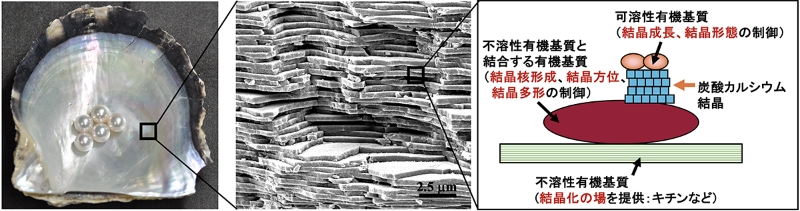

炭酸カルシウムというと白い粉末や、鉱物展などで展示される柱状や菱面体状の結晶を思い出すかもしれない。生物が作る炭酸カルシウムは、その結晶の形態や大きさ、結晶の多形や方位などが厳密に制御されており、貝類の殻などを顕微鏡で観察すると、その精緻な構造に驚かされる(図1)。これらの特徴を有する炭酸カルシウムを人工的に常温常圧で再現し作製することは大変困難である。このような生物による炭酸カルシウムの形成は単なる無機化学反応ではなく、反応に特殊な有機分子が関与することで制御を可能にしていると考えられてきた。

これまでバイオミネラリゼーションに関連する基質タンパク質が数多く同定され、二酸化炭素を重炭酸イオンに変換する炭酸脱水酵素、有機物同士の結合を促すチロシナーゼ、エビやカニ、昆虫の外骨格に含まれるキチンを微細化するキチナーゼ、負に帯電した酸性のアミノ酸を多数有し炭酸カルシウムに強固に結合するPif familyタンパク質など、さまざまな新規の因子や新規の反応が関与することが明らかとなってきた。すなわち有機-無機のハイブリッド構造を有することがバイオミネラリゼーションによる炭酸カルシウムの最大の特徴である。

炭酸カルシウムというと白い粉末や、鉱物展などで展示される柱状や菱面体状の結晶を思い出すかもしれない。生物が作る炭酸カルシウムは、その結晶の形態や大きさ、結晶の多形や方位などが厳密に制御されており、貝類の殻などを顕微鏡で観察すると、その精緻な構造に驚かされる(図1)。これらの特徴を有する炭酸カルシウムを人工的に常温常圧で再現し作製することは大変困難である。このような生物による炭酸カルシウムの形成は単なる無機化学反応ではなく、反応に特殊な有機分子が関与することで制御を可能にしていると考えられてきた。

これまでバイオミネラリゼーションに関連する基質タンパク質が数多く同定され、二酸化炭素を重炭酸イオンに変換する炭酸脱水酵素、有機物同士の結合を促すチロシナーゼ、エビやカニ、昆虫の外骨格に含まれるキチンを微細化するキチナーゼ、負に帯電した酸性のアミノ酸を多数有し炭酸カルシウムに強固に結合するPif familyタンパク質など、さまざまな新規の因子や新規の反応が関与することが明らかとなってきた。すなわち有機-無機のハイブリッド構造を有することがバイオミネラリゼーションによる炭酸カルシウムの最大の特徴である。

■図1 貝殻の微細構造層の炭酸カルシウム

左:真珠とアコヤガイ貝殻、中央:真珠層の微細構造、右:真珠層の炭酸カルシウムと有機基質の模式図

炭素循環の仮説とバイオミネラリゼーション研究

人類の活動により大気中の二酸化炭素濃度が増加し、地球温暖化が問題となる中で、持続可能な脱炭素社会の実現を目指すことが日本のみならず、世界的に強く求められている。空気中の二酸化炭素を直接的に地中に貯留するCCS※1や人工光合成、水素エネルギーの活用など、脱炭素を加速する研究が盛んに行われている。地球の地殻部には炭素の成分として石炭や石油などが大量に埋蔵されているが、それと同程度かそれ以上の埋蔵量で石灰岩における炭素も大きな割合を占めると言われている。この石灰岩(約4,000万Gt)のほとんどが生物のバイオミネラリゼーション由来だと考えられている。大気中の二酸化炭素(760Gt)と比較すると、石灰岩中の炭素の量は圧倒的に多く、石灰岩の量が誤差の範囲で変動するだけでも大気中の二酸化炭素濃度は大きな影響を受けると容易に推測される。しかしながら、二酸化炭素を固体の炭酸カルシウムとして固定化するという取り組みは、これまでほとんど検討されていない。

その背景には、海洋のバイオミネラリゼーションによる炭酸カルシウム生成は、二酸化炭素が海洋から放出される反応であり、炭素固定には寄与しないという認識があった。このような説は1990年代以前に確立され、バイオミネラリゼーションも無機的に炭酸カルシウムを生成する反応と同様であるという仮定の下での話であった。

その背景には、海洋のバイオミネラリゼーションによる炭酸カルシウム生成は、二酸化炭素が海洋から放出される反応であり、炭素固定には寄与しないという認識があった。このような説は1990年代以前に確立され、バイオミネラリゼーションも無機的に炭酸カルシウムを生成する反応と同様であるという仮定の下での話であった。

二酸化炭素濃度を制御できる可能性

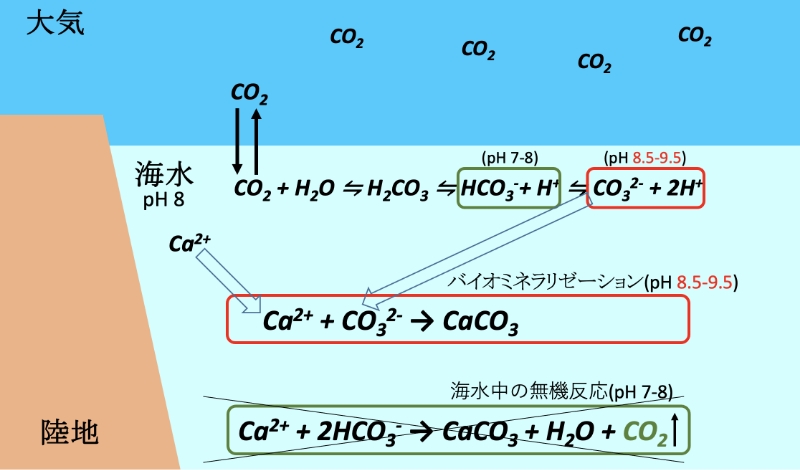

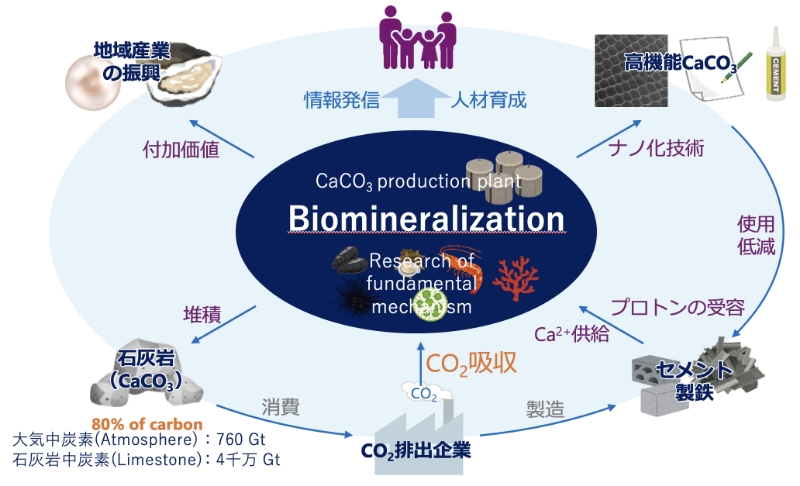

その仮説のため、バイオミネラリゼーション研究の成果を二酸化炭素固定に応用しようという研究はこれまで行われてこなかったが、状況は変わりつつある。近年のバイオミネラリゼーションの研究により、炭酸カルシウムの結晶多形、形態、方位、欠陥などが厳密に制御されること、生体内の石灰化の場では石灰化反応の前に急激なpH上昇が起こること、触媒として特殊なバイオミネラルタンパク質がカルシウムイオンと炭酸イオンを結びつけることで速度論的に非常に有利になること、などが新たに明らかになってきた。このことはバイオミネラリゼーションにおいては生物が代謝反応により水素イオン(プロトン)を除去していることを示唆している(図2)。これを模倣してプロトンを人間が適切に処理できれば、海水のカルシウム源を利用して炭酸カルシウムの生成による炭素固定が可能になると筆者は考えた。二酸化炭素から炭酸カルシウムへの反応はエントロピー的に不利な反応にも関わらず発熱反応であるために外部からのエネルギーを必要とせずに進行する。また固定のコストが安く、固体として常温常圧で安定であるため、保存にエネルギーコストが必要ない。さらに合成した炭酸カルシウムを産業利用すること(CCUS)※2ができるので、販売して利益を得ることも可能になり非常にメリットが多い(図3)。

これまで人類は石灰岩を大量に消費しさまざまな産業で利用し、現在も大量の二酸化炭素を放出している。この二酸化炭素を石灰岩に戻しているのは海洋生物によるバイオミネラリゼーションである。バイオミネラリゼーションのメカニズムを研究し、その成果を利用することで効率的に炭酸カルシウムを合成する技術を開発し、人類社会が大気中の二酸化炭素濃度を自在に制御できる技術を得ることを目標に研究を進めている。(了)

これまで人類は石灰岩を大量に消費しさまざまな産業で利用し、現在も大量の二酸化炭素を放出している。この二酸化炭素を石灰岩に戻しているのは海洋生物によるバイオミネラリゼーションである。バイオミネラリゼーションのメカニズムを研究し、その成果を利用することで効率的に炭酸カルシウムを合成する技術を開発し、人類社会が大気中の二酸化炭素濃度を自在に制御できる技術を得ることを目標に研究を進めている。(了)

■図2 海水中の無機反応と生体内のバイオミネラリゼーションの違い

上段の式:二酸化炭素が溶けて重炭酸イオンと水素イオン(プロトン)に解離し、プロトンが海洋酸性化を招く。pH8の海水では主に重炭酸イオンの形態で存在するが、一部はさらにプロトンが遊離して炭酸イオンとなっている。

中段の式:海洋生物による石灰化。本文参照。

下段の式:無機的な石灰化。炭酸カルシウムの生成と共に重炭酸イオンからプロトンが生じて酸性化を招く上に、プロトンが海水中に溶けた重炭酸イオンと反応して二酸化炭素を発生させる。従来は、生物による石灰化も、プロトンや二酸化炭素を発生させるこの反応だと考えられていた。

中段の式:海洋生物による石灰化。本文参照。

下段の式:無機的な石灰化。炭酸カルシウムの生成と共に重炭酸イオンからプロトンが生じて酸性化を招く上に、プロトンが海水中に溶けた重炭酸イオンと反応して二酸化炭素を発生させる。従来は、生物による石灰化も、プロトンや二酸化炭素を発生させるこの反応だと考えられていた。

■図3 バイオミネラリゼーションを中心とした脱炭素サイクル

※1 二酸化炭素の回収・貯留(Carbon dioxide Capture and Storage)の略。火力発電所や工場などの排気ガスに含まれる二酸化炭素を分離・回収し、地下の安定した地層の中に貯留する技術。

※2 二酸化炭素の回収・有効利用・貯留(Carbon dioxide Capture, Utilization and Storage)の略。回収した二酸化炭素を貯留するだけでなく、資源として作物生産や化学製品の製造に有効利用する技術。炭酸カルシウムはセメントや製鉄、製紙、プラスチック可塑剤、化粧品、食品など多様な用途で利用されている。

※2 二酸化炭素の回収・有効利用・貯留(Carbon dioxide Capture, Utilization and Storage)の略。回収した二酸化炭素を貯留するだけでなく、資源として作物生産や化学製品の製造に有効利用する技術。炭酸カルシウムはセメントや製鉄、製紙、プラスチック可塑剤、化粧品、食品など多様な用途で利用されている。

第576号(2024.08.05発行)のその他の記事

- 海洋生物のミネラリゼーションと脱炭素 東京大学大学院農学生命科学研究科教授◆鈴木道生

- 生態学の知見を取り入れたサンゴ礁保全再生のアプローチ 國立臺灣海洋大學海洋環境與生態研究所所長◆識名信也

- 藻場、ウニノミクス、生態系回復への取り組み ウニノミクス(株)◆武田ブライアン剛

- インフォメーション 第17回海洋立国推進功労者表彰

- 事務局だより 瀬戸内千代