Ocean Newsletter

オーシャンニューズレター

第576号(2024.08.05発行)

PDF

2.2MB

藻場、ウニノミクス、生態系回復への取り組み

KEYWORDS

磯焼け/ビジネスモデル/ブルーカーボン

ウニノミクス(株)◆武田ブライアン剛

ウニノミクス(株)は、磯焼けの原因となっている増え過ぎたウニを買い上げて、陸上で養殖し販売することをビジネスとしている。

本稿ではその事業の内容及びJブルークレジット取得が事業の強い裏付けとなったことや、今後のJブルークレジットへの期待について記する。

本稿ではその事業の内容及びJブルークレジット取得が事業の強い裏付けとなったことや、今後のJブルークレジットへの期待について記する。

世界中の漁場で見られる磯焼けの問題

気候変動、環境汚染、捕食種の乱獲といった人間の行動の不幸な組み合わせによりウニが爆発的に増加し、海藻を食い荒らして藻場を不毛の砂漠のような場所に変えてしまっています。このようにして増えすぎたウニは、飢えてやせ細り、殻の中の身入りがほとんどありません。そのため、人間にとっては捕獲しても無価値で、またウニの捕食種が食べる対象でもなくなります。何らかの介入がなければ、こうした不毛の状態が数十年、あるいは何世紀にもわたって続く可能性があります。

そして、この磯焼けの現象は日本に特有のものではなく、漁業を営むほぼ全ての国において共通して起こっています。

そして、この磯焼けの現象は日本に特有のものではなく、漁業を営むほぼ全ての国において共通して起こっています。

藻場の再生とウニノミクスのビジネスモデル

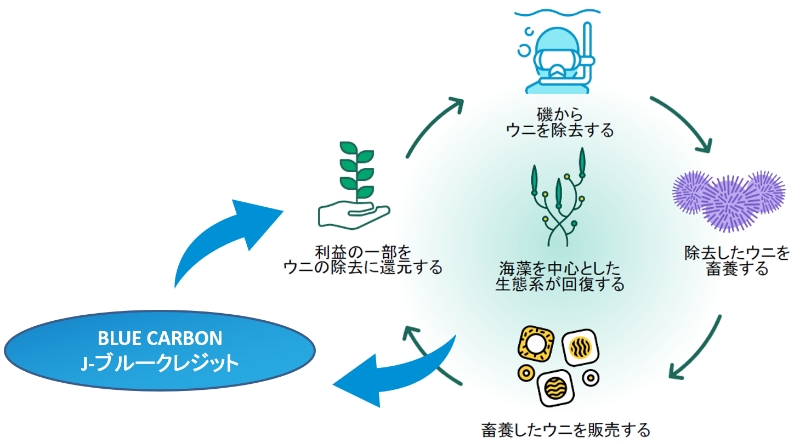

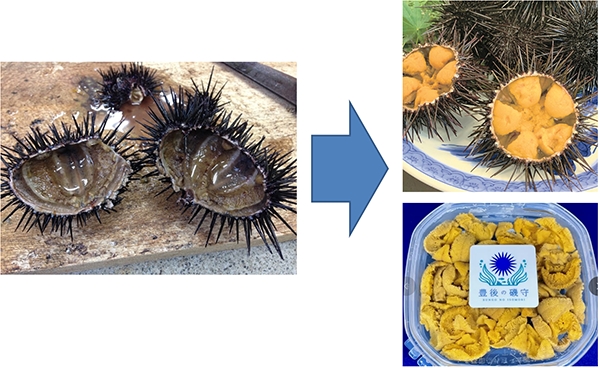

ウニノミクス(株)は、そのような磯焼けの地域で地元の漁師と連携して、価値のない痩せたウニを採取し対価を支払います。そして採取した痩せたウニを当社の陸上養殖施設で専用飼料を与えて畜養し、身を太らせて飲食店に販売します。

このように当社とそのステークホルダーが利潤を確保する中で環境を改善していくという循環型ビジネスモデルを通じて、磯焼けした藻場の再生に取り組んでいます。

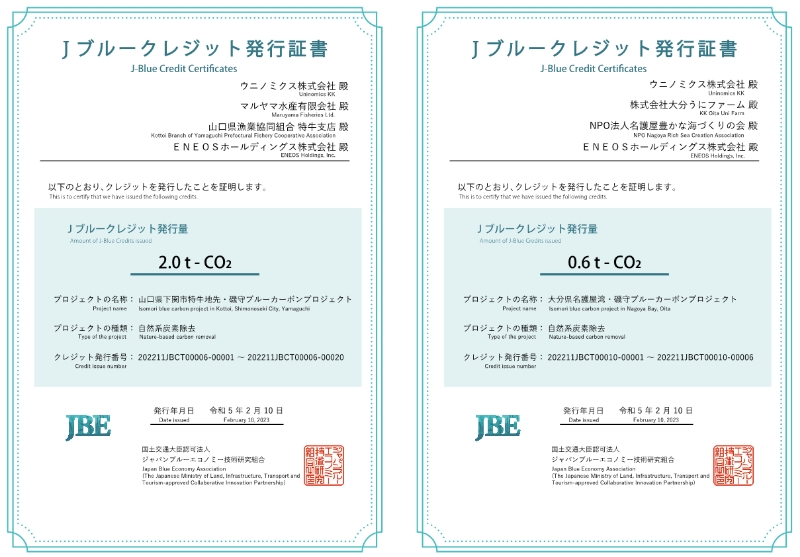

増えすぎたウニを海底から採取すると海藻が6カ月以内に回復し、藻場が再び形成されます。藻場は子魚の生息地かつ食料源で、海の生態系の基盤です。実際に、当社の活動地域において地元漁協、ENEOSホールディングス(株)および小松輝久博士と共に藻場の修復とCO2吸収に関する検証を行った結果、増えすぎたウニを除去することで天然藻場が修復されることが実証され、世界初のJブルークレジットに認証されました。Jブルークレジットとは、海洋の生態系が吸収・貯蔵する炭素「ブルーカーボン」を保護・育成するプロジェクトのクレジット認証制度で、ジャパンブルーエコノミー技術研究組合(JBE)(本誌487号参照)が管理しています。

このように当社とそのステークホルダーが利潤を確保する中で環境を改善していくという循環型ビジネスモデルを通じて、磯焼けした藻場の再生に取り組んでいます。

増えすぎたウニを海底から採取すると海藻が6カ月以内に回復し、藻場が再び形成されます。藻場は子魚の生息地かつ食料源で、海の生態系の基盤です。実際に、当社の活動地域において地元漁協、ENEOSホールディングス(株)および小松輝久博士と共に藻場の修復とCO2吸収に関する検証を行った結果、増えすぎたウニを除去することで天然藻場が修復されることが実証され、世界初のJブルークレジットに認証されました。Jブルークレジットとは、海洋の生態系が吸収・貯蔵する炭素「ブルーカーボン」を保護・育成するプロジェクトのクレジット認証制度で、ジャパンブルーエコノミー技術研究組合(JBE)(本誌487号参照)が管理しています。

ウニノミクス(株)のビジネスモデル

畜養設備

世界から注目を受けるビジネスモデル

生態系の回復と地方創生を両立させるウニノミクスのユニークなビジネスモデルは、国際的な注目をいただいております。日本で水産庁長官賞を受賞したほか、米国のSalesforce社からエコプレナー・オブ・ザ・イヤーの称号、ノルウェーの国王任命財団Norges Velの起業家賞も受賞しています。また、「持続可能な開発のための国連海洋科学の10年」の公式推薦を得て、Uplink世界経済フォーラムからはダボス会議に招聘を受け、各国元首や企業リーダーに私たちの活動を紹介する機会を得ました。「国連海洋科学の10年」と世界経済フォーラムによる認知は、藻場再生の必要性をより多くの方々に知っていただくきっかけとなったと自負しております。

これらにも増して私たちの活動の中でおそらく最も大きな影響を持ったのは、前述の日本における藻場再生によるJブルークレジットの実現です。認証以来、ウニノミクスは政府・業界団体・学会から招聘を受け、認証に至る経験について話す多くの機会を得ました。これにより、それまでは「カーボンクレジットが環境改善活動への投資の一助となる」との考えには懐疑的な意見が多くみられたステークホルダーの皆様方(投資家・慈善活動家・起業家・行政や政治家)からも大きな反響を頂きました。

カーボンクレジットの効用が実現したと言えます。

これらにも増して私たちの活動の中でおそらく最も大きな影響を持ったのは、前述の日本における藻場再生によるJブルークレジットの実現です。認証以来、ウニノミクスは政府・業界団体・学会から招聘を受け、認証に至る経験について話す多くの機会を得ました。これにより、それまでは「カーボンクレジットが環境改善活動への投資の一助となる」との考えには懐疑的な意見が多くみられたステークホルダーの皆様方(投資家・慈善活動家・起業家・行政や政治家)からも大きな反響を頂きました。

カーボンクレジットの効用が実現したと言えます。

畜養前のウニと畜養後のウニの比較

Jブルークレジットを取得することの意義

クレジットを確保し、私たちの経験を世界中の関係者と共有して以来、Jブルークレジット認証の前例が当初想定していたよりもはるかに大きな意味を持つことがわかりました。

国土交通省の大臣認可法人とされることで、ジャパンブルーエコノミー技術研究組合(JBE)にはこの分野での強力なお墨付きが与えられました。政府によるこのトップダウンのアプローチにより、ブルーカーボンのクレジットを確立する際の認証が明確になりました。

公開された方法論は、炭素隔離研究の現状を反映した非常に保守的なものでした。おそらく実際に隔離されている炭素の一部のみがJブルークレジットに含まれていると理解しております。この方法論には、MRV(算定・報告・公表)制度の厳密さを鑑みて推定カーボンクレジット値を特に保守的に見て信頼度を確保する意図があったと思われます。世界中の他のクレジット制度が経験している信頼性への疑義の問題を考慮すると、この特別な保守主義は適切であったと思われます。研究が進むにつれて、隔離された炭素のより正確な推定が将来のブルーカーボンへの取り組みに反映されると私は確信しています。

しかし、おそらく最も重要なのは、市場がどのように設計され、開発者と購入者がそれにどのように反応したかでした。カーボンクレジットのジャパンブルーエコノミー技術研究組合(JBE)市場は、炭素そのものの価値を超えて、さまざまなプロジェクトから生成されたクレジットを評価するユニークな機会を生み出しました。プロジェクト実施者は、海洋生態系の回復努力が生物多様性と地域社会の発展にもどのように貢献したかを共有することができました。その後、購入者は炭素の価値を超えてクレジットを評価し、修復努力によってもたらされるコベネフィットをも反映する価格設定を行いました。林業による同等のクレジットは平均4,000円/トンであることに対して、コベネフィットを伴うJブルークレジットは平均70,000円/トンを超えていることが、上記を端的に表しています。

国土交通省の大臣認可法人とされることで、ジャパンブルーエコノミー技術研究組合(JBE)にはこの分野での強力なお墨付きが与えられました。政府によるこのトップダウンのアプローチにより、ブルーカーボンのクレジットを確立する際の認証が明確になりました。

公開された方法論は、炭素隔離研究の現状を反映した非常に保守的なものでした。おそらく実際に隔離されている炭素の一部のみがJブルークレジットに含まれていると理解しております。この方法論には、MRV(算定・報告・公表)制度の厳密さを鑑みて推定カーボンクレジット値を特に保守的に見て信頼度を確保する意図があったと思われます。世界中の他のクレジット制度が経験している信頼性への疑義の問題を考慮すると、この特別な保守主義は適切であったと思われます。研究が進むにつれて、隔離された炭素のより正確な推定が将来のブルーカーボンへの取り組みに反映されると私は確信しています。

しかし、おそらく最も重要なのは、市場がどのように設計され、開発者と購入者がそれにどのように反応したかでした。カーボンクレジットのジャパンブルーエコノミー技術研究組合(JBE)市場は、炭素そのものの価値を超えて、さまざまなプロジェクトから生成されたクレジットを評価するユニークな機会を生み出しました。プロジェクト実施者は、海洋生態系の回復努力が生物多様性と地域社会の発展にもどのように貢献したかを共有することができました。その後、購入者は炭素の価値を超えてクレジットを評価し、修復努力によってもたらされるコベネフィットをも反映する価格設定を行いました。林業による同等のクレジットは平均4,000円/トンであることに対して、コベネフィットを伴うJブルークレジットは平均70,000円/トンを超えていることが、上記を端的に表しています。

ウニノミクス(株)が取得したJブルークレジット証書

国際的な事業拡大と環境改善への貢献

現在ウニノミクスは、同様のビジネスモデルで商業規模の拠点を北米で建設中です。また、日本においても複数の追加拠点建設の準備を進めているほか、オセアニアや他地域においても事業化を進めております。より効率化を図りかつ規模を拡大して、ビジネスを通して環境改善を図る活動を加速していきます。(了)

第576号(2024.08.05発行)のその他の記事

- 海洋生物のミネラリゼーションと脱炭素 東京大学大学院農学生命科学研究科教授◆鈴木道生

- 生態学の知見を取り入れたサンゴ礁保全再生のアプローチ 國立臺灣海洋大學海洋環境與生態研究所所長◆識名信也

- 藻場、ウニノミクス、生態系回復への取り組み ウニノミクス(株)◆武田ブライアン剛

- インフォメーション 第17回海洋立国推進功労者表彰

- 事務局だより 瀬戸内千代