Ocean Newsletter

第273号(2011.12.20発行)

- 独立行政法人科学技術振興機構 参事役・地球規模課題国際協力室長◆岡谷重雄

- 文部科学省初等中等教育局視学官◆宮崎活志

- 海上自衛隊幹部学校教官◆石原敬浩

- ニューズレター編集代表(総合地球環境学研究所・教授)◆秋道智彌

すべての学校で進める海の教育

[KEYWORDS] 特色ある教育活動/学習指導要領/グランドデザイン文部科学省初等中等教育局視学官◆宮崎活志

海に関わるエピソードを持つ学校は少なくない。

そうした学校では「特色ある教育活動」として海に関する学習活動が行われているが、海の教育はすべての学校で進められる必要がある。そのためには、現行の教育課程の枠組みの中で、系統的な海の学習を行うことができるよう工夫することが大切である。

海と学校のエピソード

【エピソード1】明治23(1890)年9月16日、3カ月に及ぶ日本訪問を終えたトルコの巡洋艦エルトゥールル号は横浜港を出発しての帰途、和歌山県串本町紀伊大島樫野崎沖で台風による猛烈な波浪に翻弄され岩礁に激突し沈没しました。乗組員のうち69名は樫野崎の住民の懸命の努力により救助されましたが、540人以上が殉職したとされます。海難の歴史に残る「エルトゥールル号の遭難事故」です。この事故については、本誌第178号(2008.01.05)に、寬仁親王殿下が『民間外交の鑑~海からつながる日本とトルコの友好~』と題して玉稿をお寄せになりました。

この遭難事故を契機として、串本町は日本とトルコとの友好の懸け橋となり、その後長きにわたりトルコとの民間交流を続けています。なかでも串本町立大島小学校では、5年に1度行われる追悼式で児童が追悼歌を歌ったり、慰霊碑の清掃活動を行ったりするなど、トルコとの交流の重要な役割を担い続けています。

【エピソード2】今年3月11日に発生した東日本大震災では東北地方三陸沿岸の各地は巨大な津波により壊滅的な打撃を受けました。そうした被災地の一つである岩手県の山田町立大沢小学校では、昭和63年以来『全校表現劇・海よ光れ』を毎年上演してきました。

『海よ光れ』は一幕六場。全校児童が登場し、明治時代から現代までの漁業や生活の移り変わりを描きます。第四場では、明治三陸大津波の悲劇も描かれます。『海よ光れ』という題名が象徴するように、最終場面では、三陸の豊かな漁場を紹介し、群れをなして光り輝く魚の恵みを謳いあげます。協力し合って苦難を乗り越え漁業を発展させてきた先人たちの海への思いを、子どもたちがしっかりと受け継ごうとする姿が、集団演技により表現されます。

「海よ光れ」という言葉は同校の学校新聞の題名にも使われていて、学校新聞の全国コンクールでは上位入賞の常連校でもあります。人間と海との不可分の関係性を、学校と地域社会が共通認識し、学校は教育活動を通してそれを世代間に受け継いでいく役割を担っています。

●

全国にはほかにも、アカウミガメが産卵しやすい環境を守ろうと、協力して浜辺の清掃活動を続けている小・中学校とPTAの例や、他県からやってくるサーファーの姿を見ているだけではいけないとサーフィン教室を始めた中学校の例など、「海と学校のエピソード」は存在します。

そのような多くの学校の活動は「創意工夫を生かした特色ある教育活動」(学習指導要領・総則)として教育課程に位置付けられます。見方を変えれば、それらは地域性や伝統等に基づく学校ごとの特別な教育課程であり、すべての学校で共通して一般的に行われる海の教育ではありません。

学習指導としての海の教育

現在、わが国の学校教育で「海洋」という教科は実施されていません。ただし、高等学校の専門教科の一つに「水産」があり、そこには「海洋」という語を含む科目がいくつか示されています。例えば、平成25年度から実施される予定の高等学校の新教育課程では「水産海洋基礎」「海洋情報技術」「水産海洋科学」「海洋通信技術」「海洋生物」「海洋環境」が開設できます。

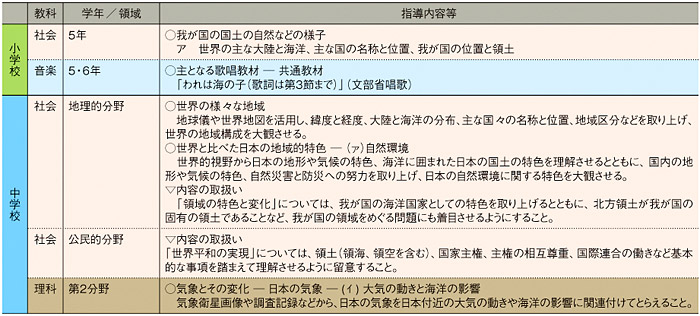

■小・中学校学習指導要領(H20告示)における「海洋」に関わる指導内容等

小・中学校における「海」に関わる指導内容等は次の表に示すとおりです。このように海そのものを直接指導内容として取り上げることは、学習指導要領の中ではどうしても限られます。しかし、実際の教科書や各学校での指導計画では、「海」の教材化はもっと多く行われています。例えば、海を題材とした物語や小説、詩歌が国語科の教科書に掲載されていたり、海に近い学校が生活科の単元として浜辺での活動を計画したりするなど、けっして少なくありません。

問題点を一つ指摘するなら、各教科がばらばらに海に関わる学習指導を行うだけでは、私たち人間にとって不可欠の自然環境、社会環境である海洋との確かで豊かな関係性を築くことは難しいと思われることです。分割された知識としての海だけではなく、人間の存在と深く関わる海の全体的なイメージを子どもたち一人ひとりに想起させる教育が大切です。初めに紹介した海とのエピソードを持つ学校では、子どもたちそれぞれが、海をしっかりと受け止める心の受け皿を持っていると言えるでしょう。

すべての学校で進める海の教育

私が委員として関わった海洋政策研究財団作成の『21世紀の海洋教育に関するグランドデザイン(小学校編)~海洋教育に関するカリキュラムと単元計画~』(平成21年3月)、同中学校編(平成22年3月)および同高等学校編(平成23年9月)※では、学習指導要領の各教科等に示された様々な指導内容を扱う際に、「海」を素材や題材とした学習、「海」を視点とした学習などを工夫することで、「海の教育」を系統的に展開しようという提案を行いました。例えば、中学校編では、海洋教育の指導内容を4つのコンセプト(海に親しむ/海を知る/海を守る/海を利用する)と12の分野(生活・健康・安全/観光・レジャー・スポーツ/文化・芸術/歴史・民族/地球・環境/物質/生命/環境・循環/資源・エネルギー/経済・産業/管理/国際)から系統化しています。現行の教科の枠組みを変えなくとも、海の教育を系統的に進めることができるという提案です。

これによりすべての学校で海の教育を効果的かつ確かなものとして進めることができるものと思われます。海が近くにない学校でも、海との歴史的な関わりがない学校でも、海に関する伝統文化がない地域の学校でも、海洋について幅広く、豊かな、深い教養を持つ人間を育てることのできる学校教育が展開されることを期待したいと思います。(了)

第273号(2011.12.20発行)のその他の記事

- 途上国と良好な関係を築き地球規模課題を解決していくSATREPS 独立行政法人科学技術振興機構 参事役・地球規模課題国際協力室長◆岡谷重雄

- すべての学校で進める海の教育 文部科学省初等中等教育局視学官◆宮崎活志

- 北極海の戦略的意義 海上自衛隊幹部学校教官◆石原敬浩

- 編集後記 ニューズレター編集代表(総合地球環境学研究所・教授)◆秋道智彌