Ocean Newsletter

第273号(2011.12.20発行)

- 独立行政法人科学技術振興機構 参事役・地球規模課題国際協力室長◆岡谷重雄

- 文部科学省初等中等教育局視学官◆宮崎活志

- 海上自衛隊幹部学校教官◆石原敬浩

- ニューズレター編集代表(総合地球環境学研究所・教授)◆秋道智彌

北極海の戦略的意義

[KEYWORDS] 北極海航路/資源開発/北方領土海上自衛隊幹部学校教官◆石原敬浩

北極海の融氷が進み、北極海航路の商業運行や石油・天然ガス等の資源開発が現実的となりつつある。他方これは、地政学・戦略的に大きな変化を招き、各国の様々な動きを誘発し、武力紛争の危惧もある。

中国の積極的な動きに対し、ロシアは警戒心を露わにしている。このような視点で見ると、ロシアの北方領土の基地強化もアジアから北極海航路へのシーレーンに対する影響力確保とも解釈できる。

気候変動と北極海

■図1:氷面積減少傾向

(出所:National Snow and Ice Data Center)

近年地球が温暖化し、北極海の氷が融け、閉ざされていた北極海が本当の海になるのではないか、という議論が盛んになっている。資源開発や北極海航路の開通等、明るい面もある一方で、安全保障上懸念も増大している。本報告では、最近の北極海の変化とその意義を考察した上で、中国の進出とロシアの動向の背後にあるものを考察する。

夏季北極海の氷が減少してきている。1979年から2010年にかけての氷面積減少傾向は図1のとおりであり、年率11.5%の減少となる。2030年代後半には夏季氷に閉ざされない(ice-free)北極海が出現するとも予測されている。これにより、最も期待される効果が、航路開通と資源開発である。

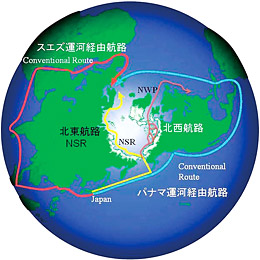

北極海航路には、ロシア沿岸を通る北東航路と、カナダ北部を通る北西航路があり、北西航路は1969年のマンハッタン号の試験公開以降初めて開通した。北東航路は1879年のヴェガ号が初めて完航し、1932年シビリアコフ号の冬季通航後は、ソ連の戦略航路として運航されてきた。1991年の国際商業航路への解放宣言以降もしばらく氷況が厳しい都市が続き2009年に至って初の商用通航が実現された。

他方、航行方式に関するルール適用の問題が生起している。北極海航行規則については、強制権を持たないIMO Arctic GuidelinesがArctic Councilの意義申し立てによりCode化作業がすすめられ、現在審議が最終段階を迎えている。

ロシアは、UNCLOS第234条項に依拠するものとして、NSR通航規則を定めNSRを自国の管理化におき、運航予定船舶に対して、1カ月前の事前申請及び書類審査(場合により当該船舶の検査)や支援砕氷船要請計画協議などを要求している。実際の運航に際してはロシア管理庁の指示に従うことを義務づけている。カナダは1973年に、北西航路域を内水と宣言したが、これに対し米国と欧州連合は、この航路は国際航行に使用される海峡であるべきと反論している。今後、北極海航路の実用化が進めば、国際的位置づけを巡って論議がますます高まるものと見られる。

一方、資源開発に関し、「世界の未発見天然ガスの30%と石油の13%が北極圏にあると推定されている」とされ、天然ガスについては、大部分がロシアの管轄領内に集中、水深500メートル以浅の海底にあるので、比較的容易に採掘可能とみられ、沿岸諸国の資源争奪戦が激化する可能性が指摘されている。その姿を世界に印象付けたのが、2007年のロシアによる北極点下海底への国旗設置であった。

2008年には「北極におけるロシア連邦国家基本政策」が公表され、北極海航路の確保、北極圏でのロシア連邦の国益保護と沿岸警備システムの構築等の方針が示された。また、2009年には「国家安全保障戦略」を公表、軍事安全保障だけでなくエネルギー分野も重視し、戦略の優先項目としてバレンツ海と北極圏にも触れ、「エネルギー資源を巡る争奪戦の下、ロシア連邦国境付近において均衡を乱すような事態が発生した場合、軍事力行使による問題解決の可能性も排除しない」と述べている。その他の沿岸国も、積極的な北極への関与姿勢を明らかにしている。

地政学的、戦略的動き

気候変動に伴う北極海の融氷は、地政学的、戦略的に大きな変化を招き、各国の様々な動きを誘発しており、武力紛争の危惧も指摘されている。

ロシアは北極海が融け、アプローチが可能になることにより、テロリスト等敵対勢力が北極海沿岸の海軍基地や主要なガス田・油田を攻撃する可能性を懸念している。米国も、敵対勢力がアラスカ沖から主要な油田やレーダー施設を破壊することを懸念している。同様にカナダでも「第3の大洋発見」と表現されるように、北極海に対する「海」としての認識を新たにしている。アクセス可能となった北極海が意味するものは、ロシアにとっての第4の前線であり、カナダにとっての第3の大洋なのである。A.T.マハン(米軍人1840~1914)やSir H.J.マッキンダー(英地質学者1861~1947)が地政学的に分析したときや、N.J.スパイクマン(米イエール大学教授1893~1943)がソ連の封じ込めを議論した時には、「ユーラシア大陸の北は氷に閉ざされた海」という理解であり、北側、第4の壁については言及されていなかった。20世紀においては、氷が北極海を封じ込めるということが共通認識であったが、21世紀は氷に閉ざされない北極海を念頭に地政学・戦略的に考えなければならないということである。

中国およびロシアの動きとその背景

■北極航路と日本周辺海域

中国は北極海に対しても、着実に布石を打っている。1995年最初の探検隊が北極点に到達、その後も定期的に調査を継続、2004年には北極研究所「黄河」をスバールバル諸島に設置した。今後はこのペースを格段に増加させ、今後4年間に3回の探検隊を送るとしている。

北極海航路と資源開発、ともに中国の積極的な関与姿勢が目立つ。中国から北極海へと続く航路にとり重要なのは、日本海から千島列島経由のルートであり、その確保に努めている。実際に、中国企業が2010年3月より北朝鮮羅津(ナジン)港の10年使用権を獲得、中国東北部から上海への石炭輸送が実施された。欧州側での活動としては、将来のハブ港としての可能性を視野にアイスランドに最大級の大使館を設置、元共産党幹部の実業家がリゾート開発の名目で広大な土地の購入計画を推進している。また、11月初旬には訪中したグリーンランド自治政府閣僚と資源開発に関し協議している。

ロシアは中国の動静に警戒感を抱き、海軍参謀長が「中国が北極のパイを求め権益争いに参入した」と述べ、「1インチたりとも譲らない」「北洋および太平洋艦隊は新たな艦艇を配備し、北極海におけるプレゼンスを強化している」と、中国を警戒し、北極海の哨戒を強化している。プーチン首相他政府高官は、公に中国を脅威とはしないが、非公式発言では中国への警戒心を露わにしている。このような視点で見ると、ロシアがわが国の北方領土の基地強化もアジアから北極航路へのシーレーンに対する影響力確保とも解釈できる。

今後ますます、北の海が「熱く」なることは間違いない。海洋国家日本としても、科学調査協力や航路研究、さらには安全保障上の関与問題等、課題が山積しており、さらなる研究が必要である。(了)

第273号(2011.12.20発行)のその他の記事

- 途上国と良好な関係を築き地球規模課題を解決していくSATREPS 独立行政法人科学技術振興機構 参事役・地球規模課題国際協力室長◆岡谷重雄

- すべての学校で進める海の教育 文部科学省初等中等教育局視学官◆宮崎活志

- 北極海の戦略的意義 海上自衛隊幹部学校教官◆石原敬浩

- 編集後記 ニューズレター編集代表(総合地球環境学研究所・教授)◆秋道智彌