Ocean Newsletter

第269号(2011.10.20発行)

- 東京大学地震研究所教授◆佐竹健治

- 横浜国立大学大学院工学研究院教授・副研究院長◆角 洋一

- 海上自衛隊幹部学校 戦略研究グループ、1等海佐◆吉川尚徳

- 「島と周辺海域のよりよい保全・管理に向けて」

- ニューズレター編集代表(総合地球環境学研究所・教授)◆秋道智彌

海底での観測から地震・津波の発生を解明する

[KEYWORDS] 海底水圧計/巨大地震/東日本大震災東京大学地震研究所教授◆佐竹健治

東日本大震災の津波は、沿岸に到達する前に岩手県釜石沖の海底水圧計に記録されていた。

また、沖合の海底での水圧や地殻変動の観測データから、数百年に一度という超巨大地震の発生メカニズムが明らかになってきた。

日本列島の周辺に海底ケーブル式の海底水圧計・地震計観測網を設置すれば、津波の発生を事前に検知できるだけでなく、超巨大地震のメカニズム解明や長期予測に役立てることができる。

事前に記録されていた津波

■釜石沖で記録された3月11日の津波

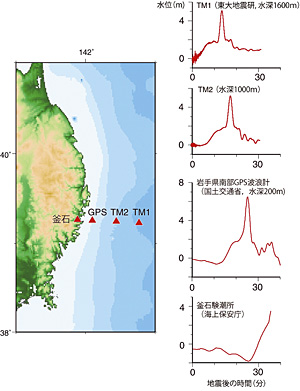

さる3月11日の東北地方太平洋沖地震によって発生した津波は、14時46分の地震発生の約30分後から岩手県・宮城県・福島県の沿岸を襲い、死者・行方不明者約20,000人という大災害をもたらした。この津波は、地震発生の直後に岩手県釜石沖の海底水圧計に記録されていた(図参照)。東京大学地震研究所(以下、東大地震研)が設置した海底ケーブルには、海岸から約76km沖の水深1,600m(TM1)と、約47km沖の水深1,000m(TM2)とに海底水圧計が接続され、データは実時間で気象庁や東大地震研などへ送られていた。

沖側の海底水圧計TM1は、まず地震による海底の震動を記録し、引き続く6分間に海面が約2m上昇し(津波第1波)、その後約4分後から2分間でさらに3m上昇した(津波第2波)ことを記録している。三陸の沖合では、地震後約15分のうちに高さ5mもの津波が記録されていたのだ。この2段階の津波は、約5分後に陸側の海底水圧計TM2で記録され、さらに7分後には国土交通省によって設置された釜石沖のGPS波浪計(水深200m)でも記録された。

気象庁は、地震発生3分後に宮城県沿岸で6m、岩手県沿岸で3mという大津波警報を発令したが、3分間で巨大地震の全貌を捉えるのは難しく、津波の高さの予測が過小評価となった。上で述べたような大きな津波が沖合で記録されたことから、気象庁は15時14分に津波高さの予測値を2倍に引き上げた。ただし、地震直後に停電したこと、また沿岸の住民はすでに避難を始めていたことなどから、この情報は十分には伝わらなかった。

津波の観測

津波は従来、沿岸に設置された検潮所(設置機関によって験潮場、検潮場とも呼ばれる)で観測されてきたが、ここ十年ほどの間に波浪計や沖合用の海底水圧計が開発・設置されてきた。これらには以下に述べるようにいくつかのタイプがある。

GPS波浪計は、海上に浮かべたブイにGPS受信機を設置して海面の高さを測るものである。国土交通省では、このGPS波浪計を日本沿岸の15カ所に設置し、台風などによる波浪や津波の観測に用いている。現在は沿岸から約20kmまでしか設置されておらず、津波が沿岸に到達する直前まで記録されないという弱点があるが、100km程度の沖合に置くための技術開発が行われている。

海底水圧計は、津波の通過による水圧の変化を海底で記録する。この方法だと、沿岸のみならず太平洋の真ん中でも観測できるが、その記録を実時間で得るためには、海底ケーブルまたは海上のブイから衛星経由でデータを送る必要がある。日本周辺には、ケーブル式の海底水圧計が現在20点近く設置されている。米国の海洋大気局では海底から音波で海上のブイまでデータを送り、ブイから衛星経由でデータを取得するDARTシステムを開発し、太平洋・大西洋に約40点の海底水圧計が設置されている。

巨大津波のメカニズム

釜石沖などの海底水圧計に記録された津波波形の解析から、今回の地震のメカニズムが明らかになってきた。沖合でゆるやかな水面上昇として記録された津波第1波は、沿岸から約100km沖合までの海底で発生した地殻変動によるものである。この津波は、西暦869年(貞観十一年)に発生した貞観地震によるものとよく似ており、仙台平野などで海岸から数kmも浸水した。引き続いて急激な水位上昇として記録された津波第2波は、さらに沖合の日本海溝付近の地殻変動によるものである。これは1896年(明治29年)に発生して22,000名もの犠牲者を出した明治三陸津波とよく似ている。今回の津波は、貞観地震タイプの津波と明治三陸地震タイプの津波が同時に発生したために、岩手県・宮城県・福島県という広い範囲で大きな津波の被害をもたらしたと考えられる。

3月11日の地震については、沖合における観測によって、津波以外にも驚くべきことがわかってきた。東北大学が地震前に海底に設置した海底水圧計を地震後に回収したところ、この地震に伴って海底が5mも隆起したことが明らかになった。また、海上保安庁や(独)海洋研究開発機構によって地震の前後に実施された海底の測量結果からは、海底が水平方向に20~50mも動いたことがわかった。これらの観測データから、想定外といわれたマグニチュード9クラスの巨大地震の実像が明らかになりつつある。これまでは大きなひずみが蓄えられないと考えられていた日本海溝付近で、大きなすべりが発生したことがわかったのだ。

沖合での海洋観測の充実を

日本列島の周辺では海溝型大地震が繰り返し発生している。これまでは主に古文書などから過去数百年間の大地震の履歴が調べられ、これに基づいて将来の地震発生の予測がなされてきた。今回の地震によって、歴史記録に基づく地震の長期予測は地震発生サイクルのごく一部しか見ておらず、より長い周期の巨大地震サイクルが存在することが明らかになった。今回のように数百年に一度とされる巨大地震の発生メカニズム解明のためには、海溝付近での海底観測が重要である。

日本列島周辺の海底に海底水圧計や地震計などの観測機器を設置することにより、海岸へ向かっている津波を事前に検知して精度のよい津波警報を出し、さらに超巨大地震の発生メカニズムを理解してその予測に役立てることができる。

1995年の阪神淡路大震災を起こした兵庫県南部地震以降、日本列島には1,000点を超える地震計やGPS観測網が設置されたが、日本列島を囲む海域には海底水圧計はまだ20点程度しか設置されていない。今後数十年以内に東海・東南海・南海地震の発生が予測されている南海トラフでは、紀伊半島沖にケーブル式の海底観測網(DONET)が設置されつつあるが、このような海底観測網を日本周辺に張りめぐらす必要がある。例えば海底水圧計を30km間隔程度で配置すれば、地震発生後10分程度で津波の発生を検知し、津波が沿岸に到達する10~20分前に津波の大きさを予測できる。このためには数千kmの海底ケーブルと数百台の海底水圧計が必要になるが、これらによって東日本大震災のような津波被害が再び発生するのを防ぐことができるのだ。(了)

第269号(2011.10.20発行)のその他の記事

- 海底での観測から地震・津波の発生を解明する 東京大学地震研究所教授◆佐竹健治

- 東日本大震災に想うー危機管理と海洋問題 横浜国立大学大学院工学研究院教授・副研究院長◆角 洋一

- 中国の西太平洋島嶼諸国に対する関与の動向~その戦略的影響と対応~ 海上自衛隊幹部学校 戦略研究グループ、1等海佐◆吉川尚徳

- インフォメーション 「島と周辺海域のよりよい保全・管理に向けて」

- 編集後記 ニューズレター編集代表(総合地球環境学研究所・教授)◆秋道智彌