Ocean Newsletter

第202号(2009.01.05発行)

- 日本財団会長◆笹川陽平

- (独)海洋研究開発機構 特別参事◆北沢一宏

- 国土交通省海事局安全・環境政策課長◆坂下広朗(ひろあき)

- ニューズレター編集代表(東京大学大学院理学系研究科教授・副研究科長)◆山形俊男

ユネスコ政府間海洋学委員会(IOC)と日本の海洋学コミュニティ

[KEYWORDS]IOC/国際プログラム/国際貢献(独)海洋研究開発機構 特別参事◆北沢一宏

IOCは2010年に創立50周年を迎える。

日本は1961年の第1回総会以来今日まで執行理事国として役割を担ってきた。

わが国の海洋コミュニティはこの責務を再確認すると共に、協力研究プログラムの提案・推進の面でさらに積極的に行動する時期にきているのではないだろうか。

はじめに

ユネスコは、日本が第二次大戦での敗戦後に得た最初の国際社会への復帰(1950年)の場であった。日本は「未知の領域として残された海洋の総合的な開発研究に取り組むべきである」と提唱し、第8回総会(1954年)において海洋学問題検討の場としての特別委員会の設置を提案し、採択された。第11回ユネスコ総会(1960年)での決議2.31により政府間海洋学委員会(IOC: Intergovernmental Oceanographic Commission)は設立された。IOCは「加盟国の協力によって海洋の性質と資源に関する知識を増強するために科学的研究を推進する」との目標を掲げ、1961年10月にユネスコ本部にて第1回総会を開催した。当初の加盟国は40カ国であり、わが国はオーストラリア、中国、韓国、インド、タイ、ベトナムなどのアジア太平洋諸国と共に発足時メンバーである。開会宣言の中で当時ユネスコ事務総長代行であったレネ・マウーは、「今日では海洋に関する多くの重要な問題を解決するために数多くの研究船による綿密に調整された同時行動が求められていることは疑いの無い事実である」と謳い上げ、国際協力の重要性を説いた。

日本の役割

IOC発足の原動力ともなった国際海洋研究10年計画(IDOE: International Decade of Ocean Expedition)には多くの研究者、船舶が参加した。国際協力プロジェクトの成功例として話題になることが多い黒潮および隣接水域共同調査(CSK: Co-operative Study of the Kuroshio and Adjacent Regions)はIOCの地域プロジェクトとして1965年にスタートし、1979年2月に開催されたシンポジウムで15年にわたる共同調査・研究の幕を閉じた。CSKには11カ国が参加し多大の成果を収めた。日本からは多くの海洋研究者が参画し、わが国の観測船、調査船、研究船、練習船などがCSKの旗を掲げて積極的に観測に参加し、プロジェクトの主導的な役割を果たした。

西太平洋を対象とした海洋研究の定常的な推進を目指した地域プログラムとしてWESTPACプログラムが承認されたのは第10回IOC総会(1977年)であった。第1回WESTPAC総会(1979年2月、東京)が開催されて以来、わが国の研究グループはインドネシア通過流、古海洋地図、生物資源とプランクトンなどの協力研究で指導的な役割を担ってきた。近年は中国、韓国を中心に地域研究者の研究調査活動への参画が盛んになり、彼らが主体的役割を担うようになってきた。

第7回WESTPAC総会(2008年)では地域協力プロジェクトの全面的な見直しがなされ、沿岸域での海洋プロジェクトが加盟各国の関心事であることが強く反映された。その中でも、広い意味での沿岸環境・汚染の問題をも視野に入れた有害藻類のプロジェクト(HAB: Harmful Algae Bloom)やリモートセンシングの手法を用いた海洋監視のプロジェクトにおいて、わが国の研究者に指導的役割が期待されている。WESTPACプログラムの中核をなす多様な研究プロジェクトへの日本人研究者の積極的な関与が期待されるところである。

IOC協力推進委員会の設立

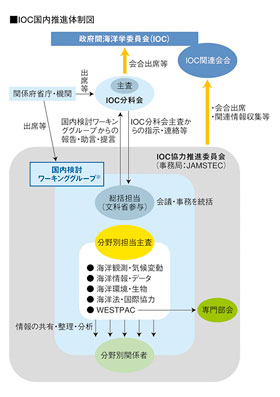

※平成20年1月31日に開催された第57回IOC分科会の決定により、IOC分科会の下に国内検討ワーキンググループが新たに設置され、JAMSTECに設置されたIOC協力推進委員会の運営を通じて、その活動を推進することとなった。

50年前に加盟40カ国で発足したIOCも加盟国数135カ国となった現在では、加盟各国間の研究・観測活動を遂行する能力が調和良く発展することが重要である。日本は1961年の第1回総会以来今日まで、研究協力を含むプログラム運営に関与する執行理事国として役割を担ってきた。わが国の海洋コミュニティは、IOCの世界規模のプログラムである、有害藻類(HAB)、全球規模の海洋観測網の構築を目指すGOOSと側面から支える海洋情報交換、1960年のチリー津波を契機に設立されインド洋津波でさらなる強化が叫ばれている国際津波警報網などのプログラムには日本からの研究者が積極的に参画してきたが、協力研究プログラムの提案・推進の面でこれまで以上に積極的に行動する時期にきているのではないだろうか。

このように広範な海洋科学全般を取り扱い、協力プロジェクトの提案を含むわが国からの意見の発信をするためには強力な国内組織が必要となる。わが国がユネスコに加盟すると同時に、国内対応組織として文部省にユネスコ国内委員会が組織され、IOCが組織されるとユネスコ国内委員会の下部組織としてIOC分科会が作られた。数多くの国際協力プロジェクトを10人に満たない分科会委員が分担対応して行くのは負担も大きい。委員を支援する組織として、新たにIOC協力推進委員会が2008年に組織された。IOCの主要分野とわが国が多大の関心を持つ分野に対応した「海洋観測・気候変動」「海洋情報・データ」「海洋環境・生物」「海洋法・国際協力」「WESTPAC」のグループに数人ずつの専門委員を置き、定期的に関連IOCプログラムの検討を行い、国内活動方針の立案、わが国からの意見発信の起案を行おうとすることを目指している。

IOC50周年記念事業への提案

国際協力を柱にした海洋学の総合的協力の場として発足したIOCも、国際政治に揉まれながら紆余曲折を経て2010年には創立50周年を迎える。これを機に海洋科学の世界規模での振興を図る計画を立ち上げるべく検討が国際的にされ始めた。

われわれ日本人には、海-海洋の存在はあまりにも近く当然の存在と捉えられがちであるが、そこから受けている恩恵は計り知れない。しかし、海の事象を何処まで正確に認識しているであろうか。これらの基礎的な事柄からスタートして「海洋知識の普及」を意図したキャンペーンが必要となるであろう。国内的には、多種の講演会、シンポジウム、出版活動が考えられている。

海洋立国を自負するわが国としては、地球規模の気候変動の主要な役割を担っている海洋の挙動の解明から、気候変動の仕組みの解明を目指すようなプロジェクトを提案できないであろうか。日本は米国と共に海洋観測データの保有・収集手段に関しては質・量共に世界的に群を抜いている存在である。この豊富な観測データ、モデリングを始めとする理論、高速コンピュータの能力とを協調させたプロジェクトで世界をリードするような提案をできないだろうか。また、IOCの創設期以来、叫ばれ続けている世界規模での若手研究者育成プログラムの提案など、わが国が貢献できる分野は多様にあるはずである。(了)

第202号(2009.01.05発行)のその他の記事

- マラッカ・シンガポール海峡における新しい協力体制と民間の役割 日本財団会長◆笹川陽平

- ユネスコ政府間海洋学委員会(IOC)と日本の海洋学コミュニティ (独)海洋研究開発機構 特別参事◆北沢一宏

- 海運からのCO2排出の削減について 国土交通省海事局安全・環境政策課長◆坂下広朗(ひろあき)

- 編集後記 ニューズレター編集代表(東京大学大学院理学系研究科教授・副研究科長)◆山形俊男

- インフォメーション 「日本海洋政策研究会」設立