Ocean Newsletter

第202号(2009.01.05発行)

- 日本財団会長◆笹川陽平

- (独)海洋研究開発機構 特別参事◆北沢一宏

- 国土交通省海事局安全・環境政策課長◆坂下広朗(ひろあき)

- ニューズレター編集代表(東京大学大学院理学系研究科教授・副研究科長)◆山形俊男

海運からのCO2排出の削減について

[KEYWORDS]CO2排出削減対策/国際海運/海洋環境イニシアティブ国土交通省海事局安全・環境政策課長◆坂下広朗(ひろあき)

地球温暖化防止のためCO2排出の削減が地球的な課題となっている。

国境を越えて世界を移動する船舶によって事業を展開する国際海運においてもCO2排出削減の枠組みを合意すべく審議が加速している。

国際的な動きと、わが国の海事産業の国際貢献と成長を目指す環境への取り組みをご紹介する。

1.CO2排出の削減を巡る国際的な動き

現在、国際的なCO2排出の削減の取り組みは、2005年2月に発効した「気候変動に関する国際連合枠組条約(気候変動枠組条約)の京都議定書」に基づき行われている。京都議定書では、先進国に対して、CO2ほかの温室効果ガスの削減目標を定め、2012年までに目標を達成することを求めている(わが国の削減目標は、1990年比で6%の排出削減)。

国際的に単一のマーケットで先進国・発展途上国の別なく、国境を越えて世界を移動する船舶によって事業を展開する国際海運には、京都議定書の枠組みを適用することが適当でないため、国連の専門機関である国際海事機関(IMO)において、事業の特性を考慮した枠組みを検討することとされている。(注:内航海運は、京都議定書の枠組みの適用対象とされている。)

2013年以降のCO2排出削減の新たな枠組みについては、先進国に発展途上国を加えて検討が進められている。2009年末までに新たな枠組みの合意を目指すこととされており、IMOにおいても国際海運からのCO2排出削減の枠組みを合意すべく審議が加速されている。

2.IMOにおける審議状況

国際海運は、先述のように先進国・発展途上国の別なく競争が行われているため、これに適用されるルールは、すべての船舶に一律に適用され、抜け道のないものでなければ、十分な効果が期待できず、また、自由競争を基本とする市場を歪めることにもなる。他方、CO2排出削減を巡っては、「先進国、発展途上国ともに共通の責任があるが、その責任の程度は、先進国、発展途上国で異なる」(共通だが差異ある責任)という考え方が国際的に合意されており、「全ての船に一律に適用されるルールとすべき」との考え方と対立している。こうした意見の対立は、ポスト京都議定書の枠組みの検討においても同様であり、2009年末の検討の期限に向かってこの原則をどのように具現化するのかが徐々に明らかになり、これを契機に、IMOにおける審議でも解決の方途が明らかになるものと考えられる。このような課題を残しながらも、国際海運からのCO2排出削減の枠組みについて、以下のような検討が急ピッチで進められている。

(1)新造船対策

よりCO2排出性能(省エネ性能)の高い船舶への代替がCO2排出削減の有効な対策となる。これを推進するためのツールとして、わが国は、船舶の設計をもとにして、波や風のある実際の航行状態を想定したCO2排出性能を数値化する指標(トンマイル当たりのCO2排出量)の導入を提案している。この提案は、先進国はもちろんのこと、中国やインドなどの発展途上国からも支持を得て、指標算定のためのガイドライン作りが進んでいる。今後は、これをベースにして、新造時の指標算定の義務付けや、指標が一定の基準値を満たすことの義務付けなどの規制の枠組み作りの議論が進んでいくこととなる。

(2)既存船対策

船舶の寿命は25年~30年程度であるので、短中期的には、新造船へのリプレースだけでは十分なCO2排出削減効果を生み出すことができない。このため、既存船におけるCO2排出削減対策も重要である。運航上の各種の措置等を定めたマネジメントプランを船ごとに定めて、エネルギー効率の向上を図る方策などの対策が提案されている。

(3)経済的手法

欧州から、排出権取引や燃料油課金といった手法の導入が提案されている。(1)、(2)の手法がエネルギー効率をどのように改善していくのかといった明確な対策に立脚した枠組み作りを目指しているのに対して、こちらは枠組みそのもの自体ではCO2排出削減効果を持たないこともあり、総量規制の是非や枠組みの有効性など、論点は多く、今後盛んな議論が行われることになろう。

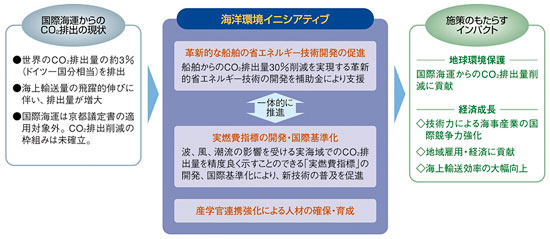

3.わが国海事産業の国際貢献と成長を目指して―「海洋環境イニシアティブ」

わが国は世界有数の海運・造船国であり、国際海運からのCO2排出削減に積極的に貢献するとともに、新しく生み出されつつある「環境」という価値を梃子に技術開発によってサービスや製品の価値を高め、国際競争力の向上を通じてわが国経済に貢献すべきである。

国土交通省ではこうした認識を背景に、右記の3つの施策をパッケージとした「海洋環境イニシアティブ」を本年度から推進している。本事業は、2050年までの世界全体の温室効果ガス排出半減や低炭素社会の実現に向けてのわが国の施策を取りまとめた「環境エネルギー技術革新計画」(2008年5月、内閣府総合科学技術会議)に位置づけられているほか、経済財政改革の方針を定めた「骨太の方針2008」(2008年6月閣議決定)においてもその推進を図ることとされている。

海運・造船・舶用工業の関係者はもちろんのこと、大学・研究機関、船級協会など、わが国の総力を挙げた取り組みによって、2009年がわが国海事産業の大きな飛躍のさきがけの年になることを期待したい。(了)

■海洋環境イニシアティブ●革新的な船舶の省エネルギー技術開発の促進 |

第202号(2009.01.05発行)のその他の記事

- マラッカ・シンガポール海峡における新しい協力体制と民間の役割 日本財団会長◆笹川陽平

- ユネスコ政府間海洋学委員会(IOC)と日本の海洋学コミュニティ (独)海洋研究開発機構 特別参事◆北沢一宏

- 海運からのCO2排出の削減について 国土交通省海事局安全・環境政策課長◆坂下広朗(ひろあき)

- 編集後記 ニューズレター編集代表(東京大学大学院理学系研究科教授・副研究科長)◆山形俊男

- インフォメーション 「日本海洋政策研究会」設立