Ocean Newsletter

第194号(2008.09.05発行)

- 東京農業大学生物産業学部産業経営学科教授◆石弘之

- 東京大学海洋アライアンス特任准教授◆福島朋彦

- 国立科学博物館名誉研究員◆上野輝彌

- 国連訓練調査研究所(ユニタール)

人間と海洋の安全保障に関するシリーズ「海洋の包括的安全保障を目指した広島イニシアチブ」を開催 - ニューズレター編集代表(東京大学大学院理学系研究科教授・副研究科長)◆山形俊男

深海のシーラカンス―進化とその謎

[KEYWORDS]シーラカンス/生きた化石/大陸棚斜面国立科学博物館名誉研究員◆上野輝彌

"生きた化石"の代表的存在として認められてきたシーラカンス。

シーラカンスは魚類というより、むしろ四肢動物の両生類に構造が似ており、そのユニークな基本構造は古生代デボン紀の約3.8億年前から保持されている。

その生態や進化については謎が多く、これから時間をかけて研究する必要があると考える。

生きた化石―シーラカンス

はるか昔、3.8億年ほど前の古生代デボン紀にシーラカンスが地球上に現れていたことは、地質学的に、古生物学的に疑えぬ事実として記録されている。その後現在に至るまで体の基本的な構造をあまり変えないまま生き延びているという意味で、シーラカンスは"生きた化石"の代表的存在として認められてきた。古生代から中生代の終わりまで地球上のいろいろな場所、いろいろな時代の地層からシーラカンスの化石が発見されてきたが、中生代の終わりから以後、その化石が発見されなくなる。したがって長い間、シーラカンスは恐竜やアンモナイトと共に6.5千万年前までに絶滅して地球上から消え去ったと考えられてきた。

ところが1938年12月22日、生きたシーラカンスの個体がトロール船によって南アフリカのカルムナ川の河口の町イーストロンドンの港に水揚げされ、大騒ぎになった。J.L.B.Smith博士は、発見者ラティマー女史と河の名にちなんでLatimeria chalumnaeという学名をつけて学界に発表し、大騒ぎになったが、その後コモロ諸島(当時はフランス領)で丸木舟に乗った漁師たちにより一年に数尾ずつ釣り上げられていることが判明し、科学者たちの研究が行われるようになった。

シーラカンスはどこに棲んでいるか

タンザニア沖で撮影されたシーラカンス。

(写真:アクアマリンふくしま)

最近になってシーラカンスはインドネシアのスラウェシ島でも発見、捕獲された。これに対しフランスの研究者らが、主として分子生物学的なデータに基づきアフリカ沿岸のものとは別種であるとして、別の学名Latimeria menadoensisを付けて発表した。すなわち現存する生きたシーラカンスは世界に2種類と認められたのである。また比較的最近になって南アフリカのインド洋に面する海底渓谷で、ダイバーにより数個体のシーラカンスが目撃され撮影された。この数年、タンザニア沖で多数の個体が捕獲され、東京工業大学大学院生命理工学研究科の岡田典弘教授のもとに大小数個体と卵、ならびに十個体ほどの胎児が共同研究のため送られてきた※1。

これらのシーラカンスはいずれも水深200m前後の大陸棚斜面において海中洞窟などで生活し、水深50mから600m前後までかなりの上下移動をすることが判明している。

いわき市小名浜にある水族館「アクアマリンふくしま」では館長安部義孝氏を中心に、2000年の開館以来数回にわたってシーラカンスに関する国際シンポジウムを主催し、シーラカンスの生態や進化について共同研究をおこなってきた※2。特筆すべきは"グリーンアイプロジェクト"と称し、海中で太陽光線がとどく限界付近で生活するグリーンアイを持つメヒカリ(アオメエソ類)やシーラカンスなどの魚類の生態の研究を目指し、長期計画で活動を行い、大きな成功をおさめ注目されている。ここに紹介するシーラカンスの生態写真は、そのプロジェクトで、岩田雅光氏らがタンザニアのタンガ海域において、自走式水中カメラと

高深度潜水技術を用いて撮影に成功したものである。調査は全長10mほどの小型ボートの船上で行われた(岩田、2008)。シーラカンスのほかにも、小名浜漁港で水産上重要種であるメヒカリ(=マルアオメエソ)の生態写真の撮影にも成功し、世界で初めての水槽内長期飼育に成功している。

シーラカンスのユニークな特徴

「シーラカンスはるかなる古生代の証人」上野輝彌、

1992、講談社現代新書 一部改変して転載

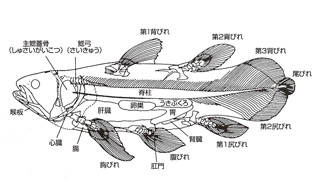

シーラカンスのなかまは、魚類の中で最も四肢動物の両生類に構造が似ている。特に胸鰭と腹鰭は一列の骨とそれらを取り巻く筋肉で支持されて、オオサンショウウオなどの前足と後ろ足の原始的な形を思わせる。このような構造はオーストラリアハイギョの胸鰭と腹鰭とも類似しており、肉鰭類(にくきるい)と呼ばれる所以である。尾部前方にあり背腹に対峙している第二背鰭としり鰭も肉鰭で、これらを左右同じ側に交互に倒し推進する。フグ類、特にマンボウの泳ぎ方に似ているが系統進化学的には遠い関係にある。

シーラカンスは頭骨が前半と後半に分かれ関節しており、下あごを下げて口を開くと同時に頭の前部を上に持ち上げられると考えられる。シーラカンスは脳も心臓もきわめて小さく、行動は緩慢であるが普通は岩陰などに体を漂わせ、口の近くに来た魚や無脊椎動物などをすばやく口を開けて吸い入れる。筆者が解剖した4体の胃の中にはかなり大きいナンヨウキンメ(標準体長34.5cm)、リュウキュウホラアナゴ(全長49cm)、ナヌカザメ(全長48cm)などが丸のまま飲み込まれており、軟体動物の口器、海草の切れ端などと共に発見された(Uyeno、1991)。腸は軟骨魚類のようないわゆる螺旋腸である。

脊柱には脊椎骨がなく中空の管になっており、中には体液が入っている。この脊柱の背側に神経棘、腹側後方には血管棘が付いている。浮き袋(鰾)は太く長いが、気体でなく脂肪が充満している。海中における数百mの上下移動は気体であると水圧の変化に耐えられない。

これらの基本構造は、古生代デボン紀の約3.8億年前から保持されていることが化石資料から明らかになっている。シーラカンスが"生きた化石"と称される所以である。シーラカンスは胎生で、アガラス海流にのってモザンビーク海峡を南下する大きな雌には、26尾の30~40cmの胎児が入っていたとの記録がある。卵は大きく、ピンポンないしゴルフボールぐらいの大きさで、タンザニア沖で捕獲された雌の個体からは30個の卵が採集されている。

シーラカンスの研究と保護

シーラカンスは古生代に現れ、中生代には世界中の海や湖に広く生息し、全長10cmのものから4m近い化石(モロッコ)が発掘されている。現生種は2m近いものがいる。アジアでは中国から保存のよい化石がでているが、日本列島からは可能性はあるものもまだ発見されていない。多産するので有名なのはマダガスカル(三畳紀)やブラジル(白亜紀)であり標本商から購入することもできる。

前述のごとく比較的最近になってインド洋のタンザニア沖から二十個体以上のシーラカンスが捕獲されており、東京工業大学の岡田典弘教授の研究室において解剖ならびに分子生物学的研究、ミトコンドリアゲノム解析がおこなわれた。アクアマリンふくしまも生態学的撮影に成功し、かなりの謎が解けてきた感がある。しかし解剖学的情報でさえ不完全で、まだまだ研究を続ける必要があることも明らかになってきた。かつてはシーラカンスの生存数は500個体程度と推測されたが、南アフリカ、タンザニア、インドネシア海域に多くの個体群がいる可能性も示唆されている。ワシントン条約第1表に掲載され、厚く保護されているシーラカンスであるが、今世紀中には大水槽のなかで泳ぎ、成長する姿を観察できる日が来るのではないかと想像したくなるのは筆者だけではあるまい。(了)

第194号(2008.09.05発行)のその他の記事

- 進む難燃剤による海洋の化学汚染 東京農業大学生物産業学部産業経営学科教授◆石弘之

- 海洋国家を支える総合海洋基盤プログラム 東京大学海洋アライアンス特任准教授◆福島朋彦

- 深海のシーラカンス―進化とその謎 国立科学博物館名誉研究員◆上野輝彌

- 編集後記 ニューズレター編集代表(東京大学大学院理学系研究科教授・副研究科長)◆山形俊男

-

インフォメーション

国連訓練調査研究所(ユニタール)

人間と海洋の安全保障に関するシリーズ「海洋の包括的安全保障を目指した広島イニシアチブ」を開催