Ocean Newsletter

第95号(2004.07.20発行)

- 日本財団理事長◆笹川陽平

- 外務省経済局海洋室首席事務官◆梅澤彰馬(あきま)

- 国土交通省総合政策局環境・海洋課海洋室長◆小滝 晃

- 水産庁漁政部企画課首席企画官◆遠藤 久

- ニューズレター編集委員会編集代表者((社)海洋産業研究会常務理事)◆中原裕幸

水産業の構造改革と機能の再評価に向けて

水産庁漁政部企画課首席企画官◆遠藤 久日本の水産業を巡る状況は厳しさを増している。水産庁は、2001年6月に「水産基本法」を制定し、これに基づいた「水産基本計画」を定め、水産資源の持続的利用の確保の下に、日本国民に対し水産物を安定的に供給し、加工業、流通部門を含む水産業の健全な発展を目指している。

厳しさを増す日本水産業を巡る状況

皆様ご存知のように、日本は四方を海に囲まれた海洋国家です。そのため、水産物は有史来日本人にとって主要なタンパク源となってきましたし、米や野菜と共に、いわゆる「日本型食生活」を構成する重要な食材となっています。このような地理的、歴史的背景の下に、日本は世界に名だたる水産国家として、生産量、技術双方の面で世界の水産業をリードしてきました。しかし、今やそれは一昔も二昔も前の話となり、日本の水産業を巡る状況は厳しさを増しています。

背景の一つは国際的な海洋秩序が1970年代後半を期に大きく変わったことです。1977年に米国・ソ連(当時)等が200海里漁業水域を設定したことを皮切りに世界各国が同様の体制を導入し、1994年に国連海洋法条約が効力をもつことでこの体制は国際的な裏付けを持つに至りました。また、200海里以遠の公海水域における漁業についても資源の適切な管理と持続的利用に向けた規制が強化されています。その結果、日本の遠洋漁業は縮小を余儀なくされました。一方、わが国周辺の資源についても、海域環境の変化により資源が急減したマイワシを含め低水準と評価されるものが半分近くある状態となっています。また、漁業に就業する人の人数や漁船の数も年々減少し、就業者数は2002年には24万3千人と、この10年くらいで約10万人減少しました。

その結果、一時は1,200万トンを超えた日本の漁業生産量(養殖業を含む)が2002年には600万トンを割るに至り、魚介類(海藻を除く)の食用自給率は2000年以降3年連続53%の水準にとどまっています。1960年代には100%を超えていたことを考えれば格段の差です。また、沖合・遠洋漁業に従事するいわゆる中小漁船漁業の漁業利益を見れば、1998~2002年の5年間のうち黒字を計上した年が2001年のわずか1年しかないという現状にあります。

水産基本法の制定と施策の展開

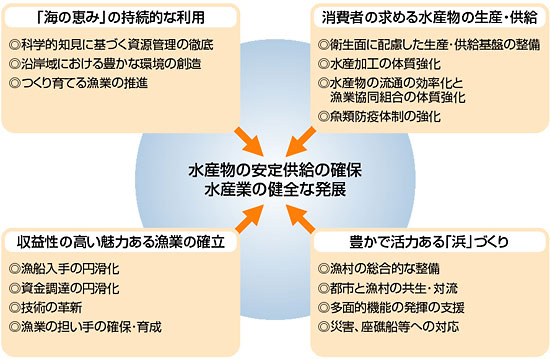

水産庁は、2001年6月に「水産基本法」を制定し、また、翌年の3月にはこの基本法に基づき、「水産に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため」、「水産基本計画」を定め、水産資源の持続的利用の確保の下に、日本国民に対し水産物を安定的に供給し、加工、流通部門を含む水産業の健全な発展を目指し、また、2012年までに魚介類の食用自給率を65%までに上昇させることを目標に、様々な施策を講じてきているところです。平成16年度においては以下の4項目に重点を置いた施策を推進しています。

○「海の恵み」の持続的な利用

海洋に関する科学的知見の充実を図りつつ、これに基づく資源管理の推進、沿岸域における豊かな環境の保全・創造、つくり育てる漁業の推進など、「海の恵み」の持続的利用を推進。

○収益性の高い魅力ある漁業の確立

コスト削減、漁船入手の円滑化など、沿岸・沖合・遠洋の各漁業に共通する諸課題に対応し、経営の転換を図ろうとする漁業関係者の自主的・積極的な取り組みを支援。

○消費者の求める水産物の生産・供給

衛生面に配慮した水産物の生産・供給基盤の整備、技術の革新等を通じたHACCP手法の導入の加速化等、水産加工の体質強化や流通の効率化等を促進。また、漁業協同組合の合併を推進。

○豊かで活力ある「浜」づくり

水産業や漁村の有する多面的機能を踏まえ、異なる立地や社会経済条件等に応じた漁村の総合的な整備や都市との交流等を促進。

前向きな動き

水産施策を進めるなか、日本周辺で大型クラゲが発生し漁業に悪影響を与えたり、コイヘルペスウイルスの発生により養殖・天然コイの大量死が発生したりと、良くない事件の発生が目を引いているところですが、水産業を巡る最近の前向きな話題についても、最後に2、3紹介してみたいと思います。

○世界で初めてシラスウナギの人工生産に成功

2003年7月、独立行政法人 水産総合研究センター養殖研究所が世界で初めてシラスウナギの人工生産に成功したことを発表しました。ウナギはフィリピンの東方で産卵し、シラスウナギ(ウナギの形をした稚魚)となって日本周辺に回遊します。自然のままですとこの時に河川にのぼって成長するのですが、日本ではこの天然のシラスウナギを種苗として採捕して養殖しています。100%天然シラスウナギに頼った養殖ですので養殖用の種苗の供給はこのシラスウナギの漁に大きく左右されています。今後、大量生産技術が確立され、人工種苗の安定供給が可能となることが期待されています。

○漁船漁業の収益改善に向けた技術開発

厳しい状況下にある漁船漁業の再生を図るためには、これまでの水揚げ量重視の経営から収益や労働環境重視の経営へと体質変換を図ることが急務であり、低コスト化に重点を置いた漁業技術の革新と新技術導入のための条件整備や水産関係者全体としての意識改革が重要です。一方、北欧では様々な形での効率的漁船の導入が進んでいます。このため、昨年10月から、北欧で導入されている技術も参考に日本の漁船漁業に新しい技術を具体的に導入することを目的として、産学官の代表が同じ場で議論する「漁船漁業構造改革推進会議」を開催してきました。本年3月には、計4回の会合での議論を中間的にとりまとめ、具体的な新技術案件の評価と導入に向けた今後の方向について報告が行われました。このうち、「まき網漁船団の縮小」については、複数の先駆的な漁業者が試験的な操業を行うための新しい漁船の建造を開始したところであり、また、本年6月には日本で最初の電気推進システムを導入した漁船(遠洋まぐろ延縄漁船)が建造されるに至りました。本会議の推進により操業の効率化に向けた技術の導入がますます進んでいくことが期待されます。

○水産業・漁村の多面的機能の評価

水産業や漁村には、水産物を国民に供給するという本来機能以外に多面にわたる機能があります。「水産基本法」第32条は、「国は、...水産業及び漁村の有する水産物の供給の機能以外の多面にわたる機能が将来にわたって適切かつ十分に発揮されるようにするため、必要な措置を講ずるものとする。」と規定しています。このため、水産庁でこの多面的機能について独自に調査を進めるとともに、昨年10月、農林水産大臣から日本学術会議に対し「地球環境・人間生活にかかわる水産業及び漁村の多面的な機能の内容及び評価について」諮問したところです。

水産業及び漁村が海洋と密接不可分のものであることから、国境監視や海難救助、海洋環境の保全、保養・交流・学習の場の提供、文化の伝承等の機能があるといわれており、近々予定される答申により、これらの機能が学術的にも明らかにされることに期待が寄せられています。水産庁としては、この答申内容を広く国民一般に広報し理解を深めていただくとともに、多面的機能が将来にわたって適切に発揮されるよう具体的な施策のあり方を検討していくこととしています。(了)

第95号(2004.07.20発行)のその他の記事

- インタビュー 「海の日におもう」 日本財団理事長◆笹川陽平

- 国連海洋法条約発効10年にあたって ~条約への国家の挑戦~ 外務省経済局海洋室首席事務官◆梅澤彰馬(あきま)

- 国土交通省における海洋政策への取り組み 国土交通省総合政策局環境・海洋課海洋室長◆小滝 晃

- 水産業の構造改革と機能の再評価に向けて 水産庁漁政部企画課首席企画官◆遠藤 久

- 編集後記 ニューズレター編集代表((社)海洋産業研究会常務理事)◆中原裕幸