Ocean Newsletter

第95号(2004.07.20発行)

- 日本財団理事長◆笹川陽平

- 外務省経済局海洋室首席事務官◆梅澤彰馬(あきま)

- 国土交通省総合政策局環境・海洋課海洋室長◆小滝 晃

- 水産庁漁政部企画課首席企画官◆遠藤 久

- ニューズレター編集委員会編集代表者((社)海洋産業研究会常務理事)◆中原裕幸

国土交通省における海洋政策への取り組み

国土交通省総合政策局環境・海洋課海洋室長◆小滝 晃国土交通省には、世界的潮流である統合沿岸域管理の考え方を参考にしつつ、多岐にわたる行政機能の総合的な活用、海洋国家にふさわしい世界の海への貢献及び先導が期待されている。

「海洋国家」日本

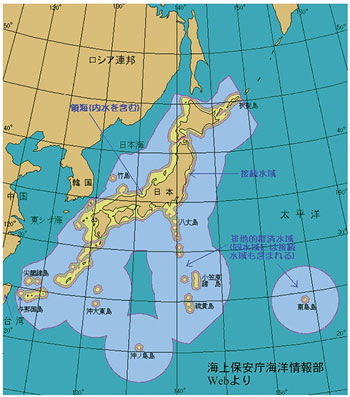

わが国は、四方を海に囲まれた「海洋国家」であり、領海及び排他的経済水域の面積は約447万km2(世界第6位)、海岸線の延長は3.5万kmにも達します。私たち日本人は、はるか昔から人や文化の往来、物の輸送、産業、生活などの分野において、海と深く関わってきました。そうした中で、近年においては、地球環境問題等を背景とする海洋環境の大切さへの認識の高まり、海上テロ対策等海の安全の重要性の再認識、東アジア諸国等における海洋の開発・保全への意識の高まり等を背景に、内外の各方面を総じて、「海」の重要性が改めて深く認識される傾向にあると思われます。

海洋環境に関する世界的潮流―「持続可能な開発」と「統合沿岸域管理」―

近年、環境に対する世界共通の基本理念は、1992年のリオ地球サミット以来、「開発と保全は対立的なものである」との考え方による単なる「環境保護」ではなく、「開発と保全を環境と調和させつつ総合的に管理すべき」との考え方による「持続可能な開発(Sustainable Development)」が重要であるとの考え方に大きく変化してきております。そうした背景の下で、海洋や沿岸域についても、質の高い空間や環境の実現のためには、陸域と海域からなる沿岸域について、開発や保全に関する取り組みを個別に展開するのではなく、多様な利用・保全の相互影響性と調和や持続可能性等を配慮した総合的な調整・管理―「統合沿岸域管理(ICM;Integrated Coastal Management)」―を行うことが重要であるという考え方が世界の主流となってきております。

1998年3月に閣議決定された「21世紀の国土のグランドデザイン」にも、「沿岸域圏の総合的な計画と管理の推進」が盛り込まれ(第2部第1章第4節2)、現在これに沿って、地方自治体で総合管理計画の策定が検討されているほか、最近においては、国土審議会において、国土の利用、開発及び保全に関する総合的な計画への転換等を基本とする新たな国土計画体系の確立に関する審議が進められておりますが、こうした流れと方向を同じくするものといえるかと思われます。

国土交通省と海洋政策

国土交通省は海洋に関するさまざまな取り組みを行っておりますが、最近の特徴的な取り組みに大陸棚調査があります。これは、平成21年までに国連に申請を提出することにより、最大でわが国の陸域の1.7倍(約65万km2)のマンガン団隗等の海底資源の存する海域がわが国の大陸棚となる可能性を有しているため、詳細な科学調査を海上保安庁が関係省庁と連携して進めているものです。

本年は、国土交通省が発足してから3年余になりますが、国土交通省は、国土庁、運輸省、建設省及び北海道開発庁が統合されたことにより、日本の海岸線の約7割を所管することとなったことに象徴されるように、海洋測量、気象観測、海事・海運・船舶、海上保安、港湾、海洋利用活性化、海洋汚染防止対策、海上交通安全、海岸管理、下水道、河川・砂防、国土計画、都市計画等、海洋や沿岸域の管理に関する相当部分の行政機能を担うこととなりました。

わが国が、世界有数の海洋国家の名に恥じない、美しく、豊かな海洋・沿岸域を実現していくためには、国土交通省には、「統合沿岸域管理」が潮流となっている世界の動向も参考にしつつ、その広範な行政機能を総合的に活用していくことが期待されていると考えられます。

世界の「海」への貢献

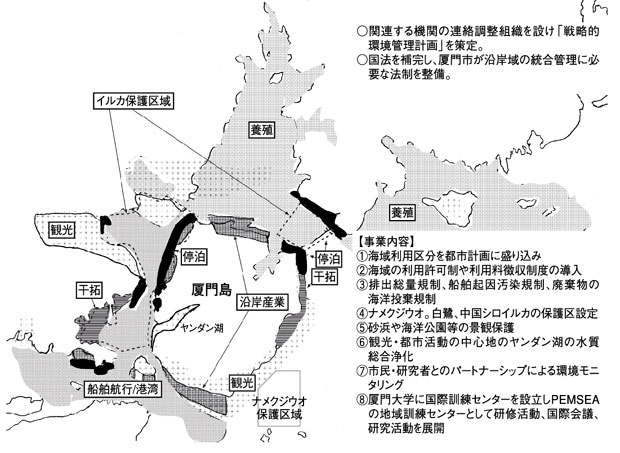

さらに、近年、世界的に「海」の重要性が再認識されつつある中で、わが国は、世界の海洋の環境や安全への貢献について、「海洋国家・日本」に恥じない存在感を発揮していくべきであると考えられます。国土交通省は、こうした「世界の海」への貢献についても、その広範な所管分野に蓄積された世界有数の知識・経験を活用しつつ、積極的に取り組んでいく必要がありますが、従来から、国際海事機関(IMO)の活動において主導的役割を発揮してきたほか、国連開発計画(UNDP)による「東アジア海域環境管理パートナーシップ(PEMSEA)」、国連環境計画(UNEP)による「北太平洋地域海行動計画(NOWPAP)」等をはじめ、省全体として数多くの取り組みを行ってきております。

最近の例としては、地球環境基金(GEF)の資金協力によるモデル事業等を通じ、持続可能な開発や統合沿岸域管理の考え方による東アジア海域環境管理に関する取り組みを行っているPEMSEAについて、昨年12月、マレーシアで「東アジア海の持続的開発に関する閣僚級会合」が開催され、東アジア海域の環境管理に関する基本戦略をとりまとめた「東アジア海域の持続可能な開発戦略(SDS-SEA)」及びその推進についての各国の協力を宣言した「東アジア海域の持続可能な開発の地域協力に係るプトラジャヤ宣言」が採択されました。

日本政府は、代表である洞国土交通審議官を通じて、これら2文書の画期的な意義と採択への全面的な賛意を表明したところです。PEMSEAの活動は、法的拘束力や資金協力は必ずしも第一義的なものと考えておらず、目標や戦略を共有し、各主体が各々の立場で可能なことを実行する「パートナーシップ(協働)」を基本理念としている点に顕著な特徴があり、国際機関等において大変高く評価されております。

いずれにいたしましても、以上のような一連の基本認識の上に、海洋政策への取り組みを一層充実させていくよう努めていくことが、私どもの課題であると考えております。

「海の日」に寄せて

最後になりますが、国土交通省においては、海洋教育や海洋利用の活性化に取り組んできております。海洋における良質な体験活動は、自然環境や国際社会等についての理解を深めるとともに、心・技・体の均衡ある発展、チームワークやリーダーシップの醸成等、青少年の健全育成に大変優れた特性を有するとの指摘がしばしば見られます。本日の「海の日」をきっかけに、一人でも多くの方が日本の「海」に親しんでいただき、それを通じて、日本の青少年の健全育成、ひいては、海洋国家・日本の発展がもたらされることを、心から祈念する次第です。(了)

第95号(2004.07.20発行)のその他の記事

- インタビュー 「海の日におもう」 日本財団理事長◆笹川陽平

- 国連海洋法条約発効10年にあたって ~条約への国家の挑戦~ 外務省経済局海洋室首席事務官◆梅澤彰馬(あきま)

- 国土交通省における海洋政策への取り組み 国土交通省総合政策局環境・海洋課海洋室長◆小滝 晃

- 水産業の構造改革と機能の再評価に向けて 水産庁漁政部企画課首席企画官◆遠藤 久

- 編集後記 ニューズレター編集代表((社)海洋産業研究会常務理事)◆中原裕幸