Ocean Newsletter

オーシャンニューズレター

第583号(2024.11.20発行)

PDF

3.9MB

海と人との共生をめざして

KEYWORDS

海洋教育/学校教育/生きる力

(公財)笹川平和財団海洋政策研究所研究員◆嵩倉美帆

日本財団と(公財)笹川平和財団海洋政策研究所との2団体で主催している「海洋教育パイオニアスクールプログラム」は、海と人との共生をめざし、全国の学校や教育委員会を対象に海の学びを支援している。

これまでに約1,500校がこの支援を活用し、海をテーマとした多様な学びが行われている。また、毎年開催している海洋教育研究会においては、各校の実践事例の共有や関係者のネットワークの形成を通じ、海洋教育に関する理解を深めている。

海洋を巡る環境危機が増す中、海洋教育の重要性が再認識され、次世代に向けた支援が求められているといえよう。

これまでに約1,500校がこの支援を活用し、海をテーマとした多様な学びが行われている。また、毎年開催している海洋教育研究会においては、各校の実践事例の共有や関係者のネットワークの形成を通じ、海洋教育に関する理解を深めている。

海洋を巡る環境危機が増す中、海洋教育の重要性が再認識され、次世代に向けた支援が求められているといえよう。

海洋教育パイオニアスクールプログラム

太陽系のハビタブルゾーンである地球は、その表面積の約7割を海が占めています。日本においては陸地面積約38万km2に対して、領海と排他的経済水域(EEZ)を合わせた海域面積は、約447万km2にも及びます。そもそも海は生命の源であり、天然資源の乏しいわが国に水産物などのたんぱく源を供給し、エネルギー資源や生活物資などの輸出入の9割以上を海上輸送が担うなど、私たちは、広大な海から多くの恩恵を受けて生活しています。その観点からみても、海は日本人の生活になくてはならない存在です。にもかかわらず、多くの日本人が海への親しみをあまり感じられていないという現状があります※1。そして昨今、海水温の上昇による異常気象や海洋の酸性化による貝類・甲殻類の成長不良、海洋を漂うプラスチックごみの問題などが顕在化し、海はこれまで以上に危機的な状況にあります。私たち人間の海に与える影響が、差し迫った危機として地球の存続を脅かしています。海に支えられて生きている私たちの生活を守り、未来に引き継いでいくための知識と体験を得る学びとして、海洋教育が求められています。より豊かで美しい海を未来に引き継ぐためにも、人間と海との向き合い方について見直し、「海と人との共生」について学ぶ海洋教育が必要かつ重要だと私たちは考えています。

日本財団と(公財)笹川平和財団海洋政策研究所との2団体で主催している「海洋教育パイオニアスクールプログラム(以下、PSP)」※2は、そのような海洋教育の普及・促進のためのプロジェクトであり、『海と共生する未来を切り開く力の養成~海を通じた「世界と地域の未来」の想像力と創造力の育成~』を掲げ、全国の学校や教育委員会・自治体に対する支援を通じて、学校における海の学びの、面的な広がりと質的な向上が図られることを目的としています。

これまでの9年間で、46都道府県で展開され、全国1,747の市区町村のうち242の市区町村、学校数ではのべ1,486校(実校数578校)によりPSPによる支援を活用し、海洋教育が展開されてきました。

このプログラムを通じて、全国各地の学校においては海をテーマにしたさまざまな学びが行われています。理科や社会などの教科教育との連携に加え、地域学習や体験活動、環境保全、産業、安全、防災・減災などさまざまな視点からも行われており、その多くは探究的な学びであり、また主体的・対話的で深い学びの実現が「生きる力」を育むことにつながっていくと考えています。

日本財団と(公財)笹川平和財団海洋政策研究所との2団体で主催している「海洋教育パイオニアスクールプログラム(以下、PSP)」※2は、そのような海洋教育の普及・促進のためのプロジェクトであり、『海と共生する未来を切り開く力の養成~海を通じた「世界と地域の未来」の想像力と創造力の育成~』を掲げ、全国の学校や教育委員会・自治体に対する支援を通じて、学校における海の学びの、面的な広がりと質的な向上が図られることを目的としています。

これまでの9年間で、46都道府県で展開され、全国1,747の市区町村のうち242の市区町村、学校数ではのべ1,486校(実校数578校)によりPSPによる支援を活用し、海洋教育が展開されてきました。

このプログラムを通じて、全国各地の学校においては海をテーマにしたさまざまな学びが行われています。理科や社会などの教科教育との連携に加え、地域学習や体験活動、環境保全、産業、安全、防災・減災などさまざまな視点からも行われており、その多くは探究的な学びであり、また主体的・対話的で深い学びの実現が「生きる力」を育むことにつながっていくと考えています。

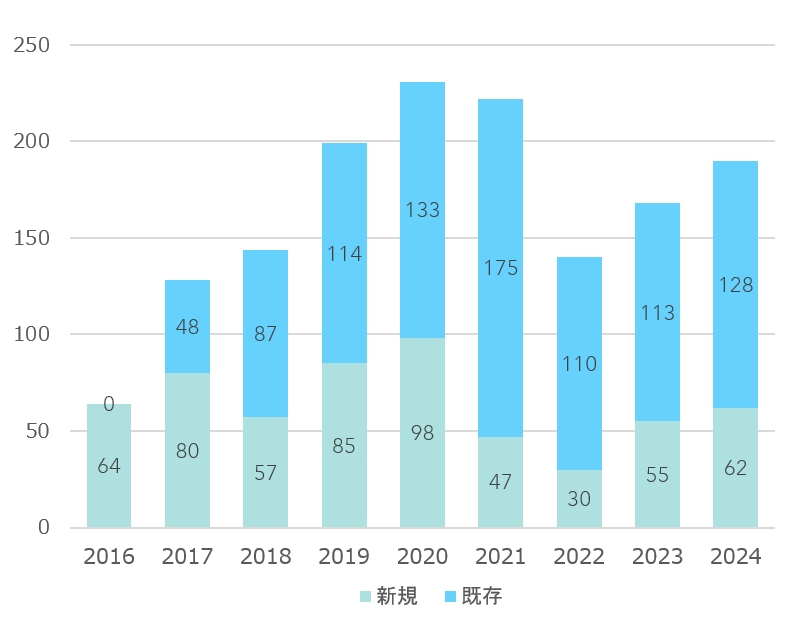

■2016年~2024年 海洋教育PSP採択校数の変遷

先生たちが共に学ぶ海洋教育研究会

2024年で5回目を迎える海洋教育研究会※3は、2023年度から対面開催を再開し、その好評を受けて、オンラインだけでは得られないリアルな人と人との関係構築を促進する場としての役割を果たすこともめざしてきました。

テーマを「地域素材を活用した海の学びの実践に向けて」とし、博多湾に浮かぶ「金印」の島、志賀島にて開催いたしました。採択1年目の玄海町教育委員会や福岡市立勝馬小学校の教職員の皆さま方、そして、海と博物館研究所所長の高田浩二氏の多大なるご協力のもと、地域の皆さま方にも大変ご尽力いただきました。地域素材をいかにして海の学びにつなげていくことができるのかについて、全国から集った50名以上の参加者が主体的に考え、議論できるワークショップも組み込みました。そして、あえて海での体験を含めないプログラムとしたこともチャレンジの1つでした。海の学びの幅広さ、奥深さにおいて本来できるはずの多様な学びについて、「近くに海がないから、海の学びの実践ができない」というような地理的環境を理由に、参加者皆さまに「学びの限界点」をつくっていただきたくなかったためです。

開催から1カ月ほど経ったころ、研究会に参加した皆さま方からそれぞれの立場において、さまざまな実践につなげて取り組まれている様子が少しずつ聞こえてきています。たとえば、海なし県において海を取り入れた海ごみ問題にかかわる企画展の開催、また参加者同士のご縁から地元食材を活用した「食」を通した新しい実践が生まれたり、地域を越えて連携することの大切さを実感し改めて地域内で海洋教育の推進のあり方を考える場が設けられたりと、参加者一人ひとりが「自分事」としてこの研究会に参加していただいた結果が、少しずつみえてきています。「海」をテーマにした多様な学びは、捉え方1つでいかようにも工夫ができることを実感できた表れだといえるでしょう。

テーマを「地域素材を活用した海の学びの実践に向けて」とし、博多湾に浮かぶ「金印」の島、志賀島にて開催いたしました。採択1年目の玄海町教育委員会や福岡市立勝馬小学校の教職員の皆さま方、そして、海と博物館研究所所長の高田浩二氏の多大なるご協力のもと、地域の皆さま方にも大変ご尽力いただきました。地域素材をいかにして海の学びにつなげていくことができるのかについて、全国から集った50名以上の参加者が主体的に考え、議論できるワークショップも組み込みました。そして、あえて海での体験を含めないプログラムとしたこともチャレンジの1つでした。海の学びの幅広さ、奥深さにおいて本来できるはずの多様な学びについて、「近くに海がないから、海の学びの実践ができない」というような地理的環境を理由に、参加者皆さまに「学びの限界点」をつくっていただきたくなかったためです。

開催から1カ月ほど経ったころ、研究会に参加した皆さま方からそれぞれの立場において、さまざまな実践につなげて取り組まれている様子が少しずつ聞こえてきています。たとえば、海なし県において海を取り入れた海ごみ問題にかかわる企画展の開催、また参加者同士のご縁から地元食材を活用した「食」を通した新しい実践が生まれたり、地域を越えて連携することの大切さを実感し改めて地域内で海洋教育の推進のあり方を考える場が設けられたりと、参加者一人ひとりが「自分事」としてこの研究会に参加していただいた結果が、少しずつみえてきています。「海」をテーマにした多様な学びは、捉え方1つでいかようにも工夫ができることを実感できた表れだといえるでしょう。

■「海洋教育研究会2024」

これからに向けて

PSPは、9年間にわたり学校教育における海の学びを支援してまいりました。体験活動そのものの機会が大人も子どもも減少している今、そして地球環境のさまざまな危機的な状況を目の当たりにする瞬間が増えてきている今、改めて、海洋教育の必要性及び重要性を実感しています。

海に向き合うことは、目に見える現象や課題の解決に向けての営みだけではなく、人間の生き方にまで通ずる、全人類にとって必要不可欠なこと、必須課題だといえます。これからも、次世代のその先を考えた海の学びの支援を続けていきたいと考えています。(了)

海に向き合うことは、目に見える現象や課題の解決に向けての営みだけではなく、人間の生き方にまで通ずる、全人類にとって必要不可欠なこと、必須課題だといえます。これからも、次世代のその先を考えた海の学びの支援を続けていきたいと考えています。(了)

※1 日本財団による「「海と日本人」に関する意識調査2024」

https://www.nippon-foundation.or.jp/wp-content/uploads/2024/07/new_inf_20240711_01.pdf

※2 海洋教育パイオニアスクールプログラムHP https://www.spf.org/pioneerschool/

※3 海洋教育研究会 https://www.spf.org/pioneerschool/event/OceanEducationConference.html

https://www.nippon-foundation.or.jp/wp-content/uploads/2024/07/new_inf_20240711_01.pdf

※2 海洋教育パイオニアスクールプログラムHP https://www.spf.org/pioneerschool/

※3 海洋教育研究会 https://www.spf.org/pioneerschool/event/OceanEducationConference.html

第583号(2024.11.20発行)のその他の記事

- 海と人との共生をめざして (公財)笹川平和財団海洋政策研究所研究員◆嵩倉美帆

- 志賀島とかかわり・つながり、そして共にまえへ 福岡市立勝馬小学校校長◆田中展史

- 海なし県から「海洋教育研究会2024」に参加して今思うこと 岐阜市教育委員会◆鈴木大介

- サヨリの完全養殖を成功させた高校生の挑戦 香川県立多度津高等学校海洋生産科教諭◆大坂吉毅

- 廃棄される深海魚を地域の資源として活用し未来へ紡ぐ 学校法人希望が丘学園鳳凰高等学校◆中村太悟

- 事務局だより (公財)笹川平和財団海洋政策研究所主任◆小熊幸子