Ocean Newsletter

オーシャンニューズレター

第583号(2024.11.20発行)

PDF

3.9MB

志賀島とかかわり・つながり、そして共にまえへ

KEYWORDS

海洋教育研究会/われは、海の子~勝馬調査団~/学びを創る

福岡市立勝馬小学校校長◆田中展史

今夏、志賀島にある福岡市立勝馬小学校で「海洋教育研究会2024」が実施された。勝馬小では、自己の未来を拓く子を育てるため地域の教育資源を活かし、海をフィールドにカヤック、磯観察、海岸清掃など特色ある教育活動に取り組んでいる。

全国から関係者が集い、志賀島について共にかかわり、つながり、考える中で、海の学びの発展性や地域の自然や歴史、文化の学びをどのように創っていくかを深めることができた。

全国から関係者が集い、志賀島について共にかかわり、つながり、考える中で、海の学びの発展性や地域の自然や歴史、文化の学びをどのように創っていくかを深めることができた。

勝馬と海洋教育研究会2024

志賀島を学びのフィールドに、この7月29~30日に「海洋教育研究会2024」が実施されました。志賀島は福岡市東部、玄界灘から博多湾を分ける海の中道の先端に位置する島(周囲11km、面積5km2)です。学校がある勝馬地区は、自然豊かな海と森に抱かれた志賀島北西部に位置しています。勝馬の起こりは綿津見三神が勝馬浦海岸に鎮座されてより、『古事記』に勝馬、『日本書紀』にカタマとあり大和時代神功皇后が三韓征伐の折この地で勝利を祝い小兵にほうびを与えられた際、乗っておられた馬が喜び高くいな鳴いたという言い伝えから「勝馬(かちうま)」と呼ばれるようになった、と言われています。これにちなみ、舞納ヶ浜、下馬ヶ浜の地名が今でも残っており、古代からの歴史のつながりを実感できる地区です。また、福岡市内でも珍しく校区内に長閑な里山・里海が広がり、豊かな自然に恵まれた環境にあり、自然を学びのフィールドに、地域の人・もの・ことを活かす、へき地校ならではの特色ある教育活動に取り組んでいます。

2024年度勝馬小学校は、その実践を評価していただき海洋教育パイオニアスクールプログラム校に採択していただきました。その縁がつながり日本各地から海洋教育関係者の皆さまをお迎えすることができました。研究会では、実践発表、探究(フィールドワーク)、ワークショップ(参加者と共に考える海の学び)に職員と共に参加させていただきました。へき地・小規模校は、他校にない生きた学びの宝庫が身近にあり、地域に根差した教育が展開できます。子どもたちが未来の創り手となる資質・能力を育成するために、子どもの視点に立ち、どんな教材で、何を学ぶのか、そして学びの効果を高めるために指導者は何を意識し活動を仕組めばよいかを確認、見直す機会となりました。

2024年度勝馬小学校は、その実践を評価していただき海洋教育パイオニアスクールプログラム校に採択していただきました。その縁がつながり日本各地から海洋教育関係者の皆さまをお迎えすることができました。研究会では、実践発表、探究(フィールドワーク)、ワークショップ(参加者と共に考える海の学び)に職員と共に参加させていただきました。へき地・小規模校は、他校にない生きた学びの宝庫が身近にあり、地域に根差した教育が展開できます。子どもたちが未来の創り手となる資質・能力を育成するために、子どもの視点に立ち、どんな教材で、何を学ぶのか、そして学びの効果を高めるために指導者は何を意識し活動を仕組めばよいかを確認、見直す機会となりました。

■綿津見の神を祀るお宮

われは、海の子〜勝馬調査団〜(勝馬型海洋教育プログラム)

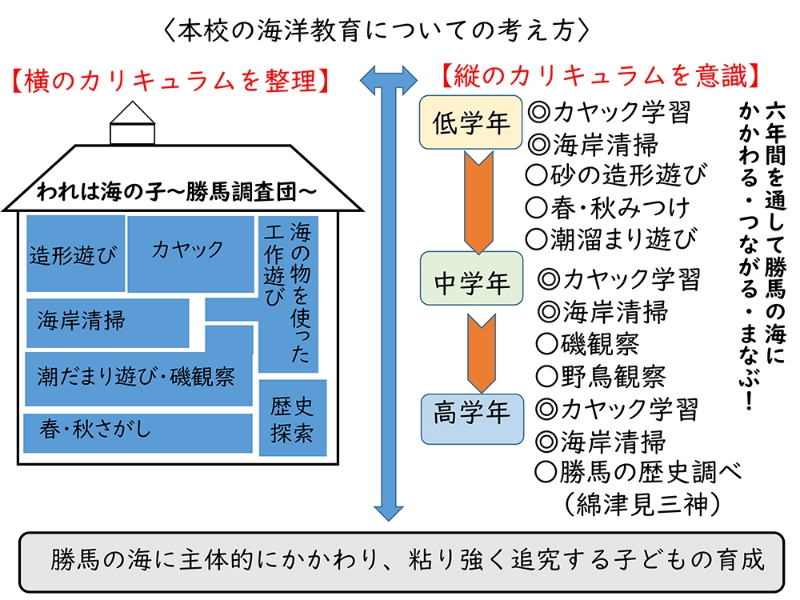

勝馬小学校は長い伝統と歴史をもつ学校です。へき地・小規模校として子ども一人ひとりの個性と創造性を伸ばす教育を基盤に、主体的に考え行動し、たくましく生きる子どもの育成に取り組んできました。海にかかわり、つながり、学ぶ活動として、小規模校を強みとした教育課程を編成し、カヤック学習・磯観察・季節毎の海岸の様子・海岸清掃などの活動を生活科・総合的な学習の時間におこなってきました。ただ、校長として海につながり、かかわる学びを実践しているものの、活動ありきになり、ねらいや目標が曖昧で、学習のゴールが指導者と子どもたちの中で明確にイメージできていない課題がありました。その原因により活動がばらばらになっているのではないかと考え、2024年度は勝馬の海をフィールドに学ぶ自然体験活動を『海洋教育』という枠組みでカリキュラムを整理することにしました。まずは、全体図を横と縦のカリキュラムで整理し、1つ1つの活動につながりをもたせた年間教育計画を作成しました(図)。年度を通して、1つの単元的扱いにし「われは、海の子~勝馬調査団~」という単元名を設定、地域素材(勝馬の海)に働きかけ、新しい海の見方や考え方を高めることをねらいにしました。さらに、勝馬の海で、何をどう学ぶのかを子どもと教師が理解することが大切だと考え、単元のゴールを「6年間を通して勝馬の海にかかわる・つながる・まなぶ!」としました。また、複式指導を活かし、同じ学びを繰り返すことで2年間の学びに系統性をもたせるように工夫しました。

このように、縦と横のスパイラルで直接的な体験活動に思いっきり浸らせることで、海の学びが系統的・発展的に進めることができ、海洋教育がねらう「海と人との共生」という視点で見たとき、子どもが勝馬の海をより深く理解し、自然体験の学びを協働的にかかわり合いながら進め、積み重ねていくことによって主体的な学び手として育成できると考えます。

このように、縦と横のスパイラルで直接的な体験活動に思いっきり浸らせることで、海の学びが系統的・発展的に進めることができ、海洋教育がねらう「海と人との共生」という視点で見たとき、子どもが勝馬の海をより深く理解し、自然体験の学びを協働的にかかわり合いながら進め、積み重ねていくことによって主体的な学び手として育成できると考えます。

■図 縦・横のカリキュラムを整理

教師が創る学び

海洋教育研究会に学校として参加することで、志賀島の人・もの・ことに触れることができ、志賀島の魅力と謎について教師としても再発見する機会となりました。特に、2日目に実施されたワークショップでは、志賀島のフィールドを巡り、探究したことや出会った人たち、自らが得た見方や考え方など総合的に活用し、どのように海の学びへと発展させていくか、どんな教材化が可能なのかについてグループで議論しました。まさしく、教師が創る海の学びが協働的に展開していきました。このことも再発見でした。

3つの視点で振り返ると、①かかわる:志賀島の地域素材に直接的にかかわることで、改めて気付きや知見を得ることができました。参加された方々も同じだったことでしょう。②つながる:本校にとっては、海の学びを通して子どもを育てる目的をもった方々と教材化について交流・つながれたことは大きな財産ですし、自信にもなりました。また、実践の悩みも交流できたことは自然を基盤とした学びを通して子どもを育てる者同士としてとても勇気づけられました。③共にまえへ:今後、地域の特性を踏まえ、指導者が海へのかかわり・つながりの視点で指導者が学びを創造することが、さらなる海洋教育の発展につながると考えています。子どもたちの未来へとつながる資質・能力を育むことをめざす実践者同士が、ネットワークを広げ、知識や経験、実践を共有することが大切です。共にまえへ歩んでいきましょう。(了)

3つの視点で振り返ると、①かかわる:志賀島の地域素材に直接的にかかわることで、改めて気付きや知見を得ることができました。参加された方々も同じだったことでしょう。②つながる:本校にとっては、海の学びを通して子どもを育てる目的をもった方々と教材化について交流・つながれたことは大きな財産ですし、自信にもなりました。また、実践の悩みも交流できたことは自然を基盤とした学びを通して子どもを育てる者同士としてとても勇気づけられました。③共にまえへ:今後、地域の特性を踏まえ、指導者が海へのかかわり・つながりの視点で指導者が学びを創造することが、さらなる海洋教育の発展につながると考えています。子どもたちの未来へとつながる資質・能力を育むことをめざす実践者同士が、ネットワークを広げ、知識や経験、実践を共有することが大切です。共にまえへ歩んでいきましょう。(了)

第583号(2024.11.20発行)のその他の記事

- 海と人との共生をめざして (公財)笹川平和財団海洋政策研究所研究員◆嵩倉美帆

- 志賀島とかかわり・つながり、そして共にまえへ 福岡市立勝馬小学校校長◆田中展史

- 海なし県から「海洋教育研究会2024」に参加して今思うこと 岐阜市教育委員会◆鈴木大介

- サヨリの完全養殖を成功させた高校生の挑戦 香川県立多度津高等学校海洋生産科教諭◆大坂吉毅

- 廃棄される深海魚を地域の資源として活用し未来へ紡ぐ 学校法人希望が丘学園鳳凰高等学校◆中村太悟

- 事務局だより (公財)笹川平和財団海洋政策研究所主任◆小熊幸子