Ocean Newsletter

オーシャンニューズレター

第582号(2024.11.05発行)

PDF

3.7MB

海洋の健康診断表と日本沿岸海況監視予測システム

KEYWORDS

情報発表/日本近海/海洋モデル・データ同化システム

気象庁大気海洋部環境・海洋気象課海洋気象情報室予報官◆坂本圭

気象庁は、沿岸防災、水産業、海運、気候変動対応などに資するため、さまざまな海洋情報をホームページ「海洋の健康診断表」で発表している。

また、海洋観測データと海洋シミュレーション・モデルを組み合わせた海況監視予測システムを開発・運用し、海洋情報の基盤データとして用いている。

本稿では、2020年に導入した「日本沿岸海況監視予測システム(MOVE-JPN)」の概要と、海洋の健康診断表で発表する海洋情報を紹介する。

また、海洋観測データと海洋シミュレーション・モデルを組み合わせた海況監視予測システムを開発・運用し、海洋情報の基盤データとして用いている。

本稿では、2020年に導入した「日本沿岸海況監視予測システム(MOVE-JPN)」の概要と、海洋の健康診断表で発表する海洋情報を紹介する。

気象庁「海洋の健康診断表」とは

気象庁は、沿岸防災、水産業、海運などの社会活動に貢献するため、海洋をリアルタイムに監視・予測し、さまざまな情報を気象庁ホームページ「海洋の健康診断表」で発表している※1。特に地球環境の視点から、海洋の今の状態(実況)、平年からの違い、今後の予測などを判断し発表することから「健康診断表」と呼称している※2。このような情報を発表するためには海洋全体を広く深く監視する必要があり、船舶、人工衛星、沿岸の潮位観測所や、およそ4,000台が世界の海洋を漂流し水深2,000mまで水温・塩分を自動で観測している「アルゴフロート」といった、多様な観測データを集約・利用している。しかしそれでも、広大な海洋から見ると現状の海洋観測網は時空間的にまだ不十分である。そこで気象庁では、さまざまな海洋観測データと海洋シミュレーション・モデルを組み合わせた海況監視予測システムを開発し運用してきた。このシステムにより、観測データと海洋力学の両方の面で整合性がとれた海洋データを日々作成し、これに基づき海洋の解析・予測に関するさまざまな情報を発表している。

日本沿岸海況監視予測システム「MOVE-JPN」

気象庁による海況監視予測システムの運用は2001年に始まった。現在は、2020年10月に第3世代として導入された日本沿岸海況監視予測システム「MOVE-JPN(ムーブ・ジェイピーエヌ)」が稼働している。第2世代の旧システムまでは黒潮や親潮、百~千kmスケールの海洋渦といった沖合の海洋現象のみが対象だったが、MOVE-JPNの導入により、沿岸域も含めて海洋の把握が可能になった。

MOVE-JPNは、日本沿岸域における海流・海水温の詳細な監視・予測を目的として気象庁で開発された海況監視予測システムである。用いる海洋モデルは、全球モデル、北太平洋モデル、日本近海モデルと水平解像度が異なる3つのサブモデルを結合したモデルであり、そのうち日本近海モデルは2kmと高い水平解像度を用いている。旧システムの水平解像度10kmに比べると5倍の解像度となり、日本の沿岸地形や海流を表現できる。加えて、潮汐、気圧による海面水位の変化、河川水の流出など、沿岸海洋で重要となるさまざまな物理過程も気象庁海洋モデルとしては初めて導入された。また、気象庁が集約した観測データと海洋モデルを組み合わせて実況値を解析する、データ同化と呼ばれる技術においても、時々刻々と変化する観測データをより正確に扱う、四次元変分法という高度な手法を採用した。この手法では、北太平洋モデルを直近の10日間で実行し、その期間の観測データと最も整合する海洋の時間ごとの推移が計算される。得られた実況値を海洋モデルの初期値とし、大気モデルの予測データも利用することで、日本近海モデルでは10日先まで、北太平洋モデルは1カ月先まで、毎日、予測を行っている。MOVE-JPNには海氷モデルも組み込まれており、海氷の実況・予測にも本システムを利用している。

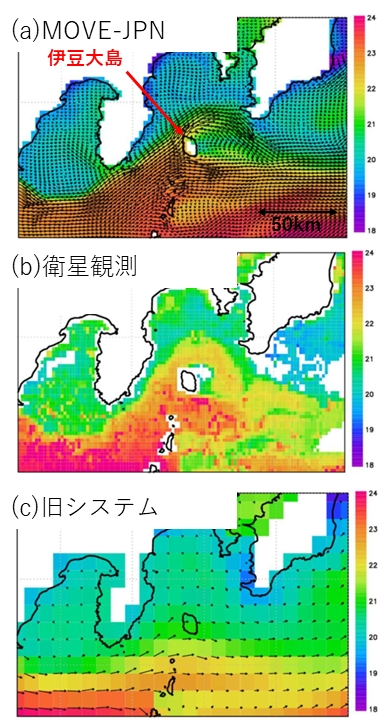

MOVE-JPNの高い水平解像度により、黒潮や親潮といったスケールの大きい海流の変動から、日本沿岸域におけるスケールの小さい現象の変動までを単一のシステムで表現できるようになった。結果の一例として、ある日の伊豆大島周辺におけるMOVE-JPNで解析された海面水温と流速を図1(a)に示す。黒潮本流の再現はもちろんのこと、幅およそ20kmの暖水が、黒潮本流から伊豆大島の北側に回り込み、相模湾に流入している様子が鮮明である。海面水温の構造は衛星観測(図1(b))と一致し、このような流れが実際に存在したと考えられる。一方、旧システムでは、解像度の不足により表現されなかった(図1(c))。MOVE-JPNで再現されたこの流れは「暖水波及」と呼ばれ、しばしば、突発的な水温・水位の上昇や強い流れを引き起こす。暖水波及はプランクトンや稚魚の輸送、栄養塩の供給など沿岸の水産へ良い影響を与える一方で、強流が漁具を破損するなどの被害も報告されている。このような被害を防ぐのに利用しやすい形で情報を発表することで、沿岸防災や水産業にも貢献していきたい。

MOVE-JPNは、日本沿岸域における海流・海水温の詳細な監視・予測を目的として気象庁で開発された海況監視予測システムである。用いる海洋モデルは、全球モデル、北太平洋モデル、日本近海モデルと水平解像度が異なる3つのサブモデルを結合したモデルであり、そのうち日本近海モデルは2kmと高い水平解像度を用いている。旧システムの水平解像度10kmに比べると5倍の解像度となり、日本の沿岸地形や海流を表現できる。加えて、潮汐、気圧による海面水位の変化、河川水の流出など、沿岸海洋で重要となるさまざまな物理過程も気象庁海洋モデルとしては初めて導入された。また、気象庁が集約した観測データと海洋モデルを組み合わせて実況値を解析する、データ同化と呼ばれる技術においても、時々刻々と変化する観測データをより正確に扱う、四次元変分法という高度な手法を採用した。この手法では、北太平洋モデルを直近の10日間で実行し、その期間の観測データと最も整合する海洋の時間ごとの推移が計算される。得られた実況値を海洋モデルの初期値とし、大気モデルの予測データも利用することで、日本近海モデルでは10日先まで、北太平洋モデルは1カ月先まで、毎日、予測を行っている。MOVE-JPNには海氷モデルも組み込まれており、海氷の実況・予測にも本システムを利用している。

MOVE-JPNの高い水平解像度により、黒潮や親潮といったスケールの大きい海流の変動から、日本沿岸域におけるスケールの小さい現象の変動までを単一のシステムで表現できるようになった。結果の一例として、ある日の伊豆大島周辺におけるMOVE-JPNで解析された海面水温と流速を図1(a)に示す。黒潮本流の再現はもちろんのこと、幅およそ20kmの暖水が、黒潮本流から伊豆大島の北側に回り込み、相模湾に流入している様子が鮮明である。海面水温の構造は衛星観測(図1(b))と一致し、このような流れが実際に存在したと考えられる。一方、旧システムでは、解像度の不足により表現されなかった(図1(c))。MOVE-JPNで再現されたこの流れは「暖水波及」と呼ばれ、しばしば、突発的な水温・水位の上昇や強い流れを引き起こす。暖水波及はプランクトンや稚魚の輸送、栄養塩の供給など沿岸の水産へ良い影響を与える一方で、強流が漁具を破損するなどの被害も報告されている。このような被害を防ぐのに利用しやすい形で情報を発表することで、沿岸防災や水産業にも貢献していきたい。

■図1 2020年5月29日の伊豆大島付近における、(a)MOVE-JPNによる海面水温と海流、(b)ひまわり衛星による海面水温観測、(c)気象庁旧システムによる海面水温と海流。

「海洋の健康診断表」のさまざまな情報

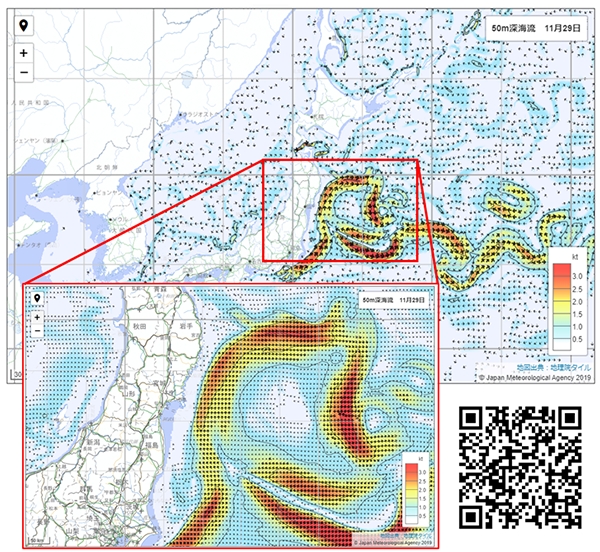

MOVE-JPNのデータを基に、「海洋の健康診断表」では多様な海洋・海氷情報を日々更新している。中でも「海洋の情報」ページでは、海水温・海流・海氷の前日まで5日分の実況図と30日間の予測図を毎日更新している(図2)。また、水温は、海面だけでなく50m、100m、200m、400mの水深の分布も見ることができる。これらはスマートフォンに対応しているので、国民の皆様に海洋情報をより身近に感じていただければと思う。「日本近海の海面水温」「日本近海の海流」ページでは、MOVE-JPNに加えて人工衛星による海面水温データも使って、海面水温や海流の状況を毎旬と毎月に診断し、変化の要因を解説している。他にも、海洋情報のさまざまなニーズに応えられるように、潮汐・海面水位、エルニーニョ・ラニーニャ現象、海洋酸性化、海洋汚染などの情報も発表している。特に、2024年10月現在、観測史上最長の継続となっている黒潮大蛇行については、気象庁の観測船による観測結果も含めて、関連情報を集約したページを作成している。

現在、気象庁では、MOVE-JPNを基盤とし、精度の向上といったシステム改善に加えて、より分かりやすく情報を提供する手法についても開発を進めている。ぜひ感想や改善提案などをお寄せいただきたい。(了)

現在、気象庁では、MOVE-JPNを基盤とし、精度の向上といったシステム改善に加えて、より分かりやすく情報を提供する手法についても開発を進めている。ぜひ感想や改善提案などをお寄せいただきたい。(了)

■図2 気象庁ホームページにおけるMOVE-JPNの海流の表示例。自由に拡大・縮小、対象日の変更が可能。2次元コードからスマートフォンでも閲覧できる。

※1 https://www.data.jma.go.jp/kaiyou/shindan/index.html

※2 先行事例として、(一財)シップ・アンド・オーシャン財団(現・笹川平和財団海洋政策研究所)が2002年度より2011年度まで全国閉鎖性海湾を対象に実施した「海の健康診断」事業がある。大川光著「海にも『健康診断』の導入を」本誌第48号(2002.08.05発行)https://www.spf.org/opri/newsletter/48_3.html 参照

※2 先行事例として、(一財)シップ・アンド・オーシャン財団(現・笹川平和財団海洋政策研究所)が2002年度より2011年度まで全国閉鎖性海湾を対象に実施した「海の健康診断」事業がある。大川光著「海にも『健康診断』の導入を」本誌第48号(2002.08.05発行)https://www.spf.org/opri/newsletter/48_3.html 参照

第582号(2024.11.05発行)のその他の記事

- 海と「災い」のデジタルアーカイブ 東京大学大学院情報学環・学際情報学府教授◆渡邉英徳

- 海を見ていた椅子 〜漁村文化の原点から三陸復興を考える〜 東北大学災害科学国際研究所シニア研究員◆川島秀一

- 四国防災八十八話マップによる災害伝承の取り組み 徳島大学環境防災研究センター副センター長、教授◆上月康則、徳島大学環境防災研究センター助教◆松重摩耶

- 海洋の健康診断表と日本沿岸海況監視予測システム 気象庁大気海洋部環境・海洋気象課海洋気象情報室予報官◆坂本圭

- 都市を襲う台風の変貌 〜近年の台風被害と防災対策の新潮流〜 横浜国立大学総合学術高等研究院台風科学技術研究センターセンター長◆筆保弘徳

- 事務局だより 瀬戸内千代