Ocean Newsletter

オーシャンニューズレター

第582号(2024.11.05発行)

PDF

3.7MB

海と「災い」のデジタルアーカイブ

KEYWORDS

海面上昇/津波/災害

東京大学大学院情報学環・学際情報学府教授◆渡邉英徳

筆者らはこれまでに、地球温暖化による海面上昇と国土の危機、さらには東日本大震災の津波など、海にまつわる「災い」をテーマにしたデジタルアーカイブを、地域の人々と協力し合って制作してきた。本稿ではこれらの事例について解説する。

太平洋の孤島国家「ツバル」と海面上昇

海は古来から身近な存在である。海は豊かな稔り(みのり)をもたらし、私たちを含む生物の命を支えてくれるとともに、ときには残酷に生活を脅かし、命を奪い去ることもある。筆者らはこれまでに、地球温暖化による海面上昇と国土の危機、さらには東日本大震災の津波など、海にまつわる「災い」をテーマにしたデジタルアーカイブを、地域の人々と協力し合って制作してきた。

デジタルアーカイブの意義は大きい。現在進行形の「災い」にさらされている人々の言葉を世界に伝え、あるいは大災害の記憶を未来に継承し、社会に対応を促す力がある。このようなデジタルアーカイブは、過去の教訓を生かし、将来の災害に対する備えを強化するための重要な手段である。

今では、インターネットで遠隔地に関する情報を簡単に入手できる。しかしネットでは、大事故や災害などのセンセーショナルな情報が先行しがちで、遠隔地の多面的な「実相=ありのままの姿」は伝わりにくい。この状況が、遠隔地に暮らす人々・文化に対する理解を妨げている。代表例として、地球温暖化による海面上昇で国土水没の危機に瀕しているツバルがある。ツバルについては近年数多く報道がなされ、「悲劇の国家」としてのイメージが定着しつつある。一方、ツバルに暮らす人々の生活・心情などは伝わりづらく、ツバルの実相を思い描くことは難しい。こうした状況の中、特定非営利活動法人ツバル・オーバービューは「ツバルに生きる一万人の人類」プロジェクトを通じて、ツバルの人々の生活や文化を伝える活動を進めている。

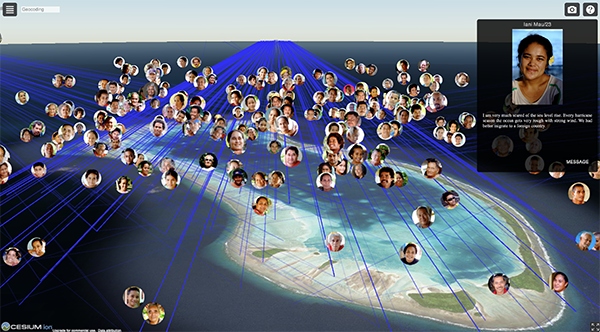

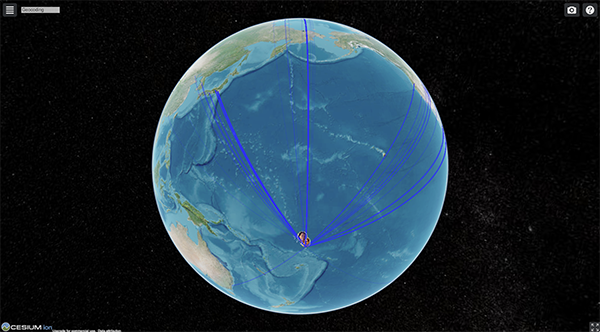

筆者らはツバル・オーバービューと共同で、人々の姿と日常風景を網羅した遠隔地の実相を伝えるデジタルアーカイブ『ツバル・ビジュアライゼーション・プロジェクト』※1を2009年に公開し、これまで運営してきた。このプロジェクトでは、デジタル技術で遠隔地の実相を伝えるとともに、ネット上のコミュニケーションで連帯感を生み出し、ローカルな問題を地球規模で再認識するきっかけを創り出すことを目指している。ツバルに暮らす人々のポートレートとインタビュー記録をデジタルアース上に配置し、人々が暮らす場所と関連付けて閲覧できるようにした(図1)。また、ユーザがツバルの人に向けてコメントを送信すると、ユーザの位置とポートレートの間に光の線が引かれるシステムを組み込み、コミュニケーションの履歴が表示されるようにした(図2)。これにより、ツバルと「つながった」人々が創り出す、地球規模のコミュニケーションの広がりが可視化される。

このプロジェクトでは、ツバルの実相を多面的に伝え、センセーショナルな情報にとどまらず、現地の人々のリアルな視点・心情を世界中の人々と共有し、日常に重ね合わせて捉える手段を提供している。これにより、遠隔地の問題を地球規模で認識し、社会全体の対応を促すことができるだろう。

デジタルアーカイブの意義は大きい。現在進行形の「災い」にさらされている人々の言葉を世界に伝え、あるいは大災害の記憶を未来に継承し、社会に対応を促す力がある。このようなデジタルアーカイブは、過去の教訓を生かし、将来の災害に対する備えを強化するための重要な手段である。

今では、インターネットで遠隔地に関する情報を簡単に入手できる。しかしネットでは、大事故や災害などのセンセーショナルな情報が先行しがちで、遠隔地の多面的な「実相=ありのままの姿」は伝わりにくい。この状況が、遠隔地に暮らす人々・文化に対する理解を妨げている。代表例として、地球温暖化による海面上昇で国土水没の危機に瀕しているツバルがある。ツバルについては近年数多く報道がなされ、「悲劇の国家」としてのイメージが定着しつつある。一方、ツバルに暮らす人々の生活・心情などは伝わりづらく、ツバルの実相を思い描くことは難しい。こうした状況の中、特定非営利活動法人ツバル・オーバービューは「ツバルに生きる一万人の人類」プロジェクトを通じて、ツバルの人々の生活や文化を伝える活動を進めている。

筆者らはツバル・オーバービューと共同で、人々の姿と日常風景を網羅した遠隔地の実相を伝えるデジタルアーカイブ『ツバル・ビジュアライゼーション・プロジェクト』※1を2009年に公開し、これまで運営してきた。このプロジェクトでは、デジタル技術で遠隔地の実相を伝えるとともに、ネット上のコミュニケーションで連帯感を生み出し、ローカルな問題を地球規模で再認識するきっかけを創り出すことを目指している。ツバルに暮らす人々のポートレートとインタビュー記録をデジタルアース上に配置し、人々が暮らす場所と関連付けて閲覧できるようにした(図1)。また、ユーザがツバルの人に向けてコメントを送信すると、ユーザの位置とポートレートの間に光の線が引かれるシステムを組み込み、コミュニケーションの履歴が表示されるようにした(図2)。これにより、ツバルと「つながった」人々が創り出す、地球規模のコミュニケーションの広がりが可視化される。

このプロジェクトでは、ツバルの実相を多面的に伝え、センセーショナルな情報にとどまらず、現地の人々のリアルな視点・心情を世界中の人々と共有し、日常に重ね合わせて捉える手段を提供している。これにより、遠隔地の問題を地球規模で認識し、社会全体の対応を促すことができるだろう。

■図1 ツバルの人々のポートレートとインタビュー記録

■図2 デジタルアース上に引かれたコミュニケーションの履歴

東日本大震災と大津波の犠牲者

東日本大震災から5年を迎えた2016年3月、筆者らの研究チームと(株)岩手日報社は、震災犠牲者の避難行動をまとめたデジタルアーカイブ『忘れない~震災犠牲者の行動記録』※2を制作・公開した。このアーカイブでは、犠牲者の避難行動を震災直後の航空写真・地図と重ね合わせ、詳細なデータが得られた1,326人の行動をアニメーションで再現した。687人については氏名と行動記録も公開した(図3)。このプロジェクトの目的は、犠牲者の声を後世に伝え、一人でも多くの命を救うための教訓を残すことである。さらに紙面では、デジタルアーカイブを活用して避難行動の分析や提言を行い、新聞というメディアの新たな可能性を模索した。犠牲者2,135人の行動を分析した結果、東日本大震災の場合は、自宅にとどまった人々や避難が遅れたために命を失った人々に加えて、多くの人々が避難所に集まりながらも犠牲になった様子が明らかになった。こうしたデータを地図上に可視化することで、避難行動の全体像を把握しやすくなる。さらに国土地理院の航空写真データを使用し、震災直後と過去の航空写真を比較できるようにした。これにより、被災前後の状況を視覚的に理解することができる。このアーカイブは、世界中の誰でも閲覧できるため、震災の教訓を国際的に発信する手段としても期待されている。特に環太平洋地域の津波被害地域において、このデータが参考になる可能性があるだろう。

東日本大震災から10年を迎えた2021年には、避難所から仮設住宅へ、そして定住へと向かう遺族の行動記録を可視化した『震災遺族10年の軌跡』を同じく岩手日報社と共同で制作し、公開した。このプロジェクトは、震災後の長期間にわたる遺族の生活再建の過程を詳細に記録し、震災の影響がどのように続いているかを明らかにすることを目的としている。将来的には、テクノロジーの進化により、さらに同一の災い・地域に関する多様なデータを一つのマップに重ね合わせ、災害や戦災の記録を多面的に理解し、広く共有することが可能になるだろう。

東日本大震災から10年を迎えた2021年には、避難所から仮設住宅へ、そして定住へと向かう遺族の行動記録を可視化した『震災遺族10年の軌跡』を同じく岩手日報社と共同で制作し、公開した。このプロジェクトは、震災後の長期間にわたる遺族の生活再建の過程を詳細に記録し、震災の影響がどのように続いているかを明らかにすることを目的としている。将来的には、テクノロジーの進化により、さらに同一の災い・地域に関する多様なデータを一つのマップに重ね合わせ、災害や戦災の記録を多面的に理解し、広く共有することが可能になるだろう。

■図3 公設避難所に集まった犠牲者たちの行動記録

災害の「リアルタイム・デジタルアーカイブ」へ

ツバル・ビジュアライゼーション・プロジェクトの公開から15年が経過した。テクノロジーは日々進化し、市民レベルでも被災状況の3Dデータや衛星画像・航空写真の利用が可能になってきた。筆者らは、ロシアによるウクライナ侵攻、トルコ・シリア地震、そして2024年に発生した能登半島地震や台湾地震に対応し、3Dデータや衛星画像、航空写真のデジタルマップを速やかに公開することで災害対応に寄与した※3。

デジタルアーカイブの手法を用いることで、過去の災いを記録するだけでなく、現在進行形の災害にリアルタイムで対応することが可能となっている。災害が多発する中、可能な限りの対応の助けになるよう、今後もさまざまなトライアルを行ない、さらなる技術の進歩とともに、災害対応の迅速化と効果的な支援を目指していく。(了)

デジタルアーカイブの手法を用いることで、過去の災いを記録するだけでなく、現在進行形の災害にリアルタイムで対応することが可能となっている。災害が多発する中、可能な限りの対応の助けになるよう、今後もさまざまなトライアルを行ない、さらなる技術の進歩とともに、災害対応の迅速化と効果的な支援を目指していく。(了)

※1 デジタルアーカイブ「ツバル・ビジュアライゼーション・プロジェクト」

https://tv.mapping.jp/

※2 デジタルアーカイブ「忘れない~震災犠牲者の行動記録」

https://wasurenai.mapping.jp/

※3 https://labo.wtnv.jp/p/blog-page_29.html

https://tv.mapping.jp/

※2 デジタルアーカイブ「忘れない~震災犠牲者の行動記録」

https://wasurenai.mapping.jp/

※3 https://labo.wtnv.jp/p/blog-page_29.html

第582号(2024.11.05発行)のその他の記事

- 海と「災い」のデジタルアーカイブ 東京大学大学院情報学環・学際情報学府教授◆渡邉英徳

- 海を見ていた椅子 〜漁村文化の原点から三陸復興を考える〜 東北大学災害科学国際研究所シニア研究員◆川島秀一

- 四国防災八十八話マップによる災害伝承の取り組み 徳島大学環境防災研究センター副センター長、教授◆上月康則、徳島大学環境防災研究センター助教◆松重摩耶

- 海洋の健康診断表と日本沿岸海況監視予測システム 気象庁大気海洋部環境・海洋気象課海洋気象情報室予報官◆坂本圭

- 都市を襲う台風の変貌 〜近年の台風被害と防災対策の新潮流〜 横浜国立大学総合学術高等研究院台風科学技術研究センターセンター長◆筆保弘徳

- 事務局だより 瀬戸内千代