Ocean Newsletter

オーシャンニューズレター

第582号(2024.11.05発行)

PDF

3.7MB

都市を襲う台風の変貌

〜近年の台風被害と防災対策の新潮流〜

KEYWORDS

上陸台風の変化/台風リスクの変化/防災情報の進化

横浜国立大学総合学術高等研究院台風科学技術研究センターセンター長◆筆保弘徳

100年前と比べて台風の日本上陸数に大きな変化はないが、近年上陸する台風の勢力は強まっていて、そのリスクも昔と変わってきた。

2018年の台風21号や2019年の台風15号のように、ひとたび台風が脆弱な都市に襲来すれば、社会機能は危機的な状況に陥る。

現代の科学技術を駆使した防災減災に資する情報やツールを適応させて、自然災害に強靭な街づくりをすることが急務となる。

2018年の台風21号や2019年の台風15号のように、ひとたび台風が脆弱な都市に襲来すれば、社会機能は危機的な状況に陥る。

現代の科学技術を駆使した防災減災に資する情報やツールを適応させて、自然災害に強靭な街づくりをすることが急務となる。

度重なる台風被害

2019年9月に上陸した台風15号は、「令和元年房総半島台風」として知られており、1991年以降で気象庁が記録を付け始めて以来、関東地方に上陸した台風の中で最も強い勢力を誇った。この台風が引き起こした猛烈な風は、首都圏の脆弱性を明らかにした。それ以前の2018年には台風21号が西日本を強い勢力で駆け抜け、近畿地方に壊滅的な被害をもたらした。(一社)日本損害保険協会によれば、2018年の台風21号による被害額は日本の風水害保険支払額として史上最高に達している。これらの事例からも、科学技術が進んでいる現代にもかかわらず、台風は依然として脅威の存在であることがうかがえる。

2019年の台風15号と2018年の台風21号には、共通点が存在する。どちらの台風も勢力が強いまま日本に上陸し、記録的な強風を各地にもたらした上で、大都市に甚大な被害を与えた。これらの台風を通じて、われわれ研究者は近年の台風によって浮き彫りにされた新たな課題に日夜取り組んでいる。本稿では、近年の台風は100年前と比べて強くなっているのか、そして台風のリスクがどのように変化しているのかを解説し、最後に、進化した防災情報を紹介する。

2019年の台風15号と2018年の台風21号には、共通点が存在する。どちらの台風も勢力が強いまま日本に上陸し、記録的な強風を各地にもたらした上で、大都市に甚大な被害を与えた。これらの台風を通じて、われわれ研究者は近年の台風によって浮き彫りにされた新たな課題に日夜取り組んでいる。本稿では、近年の台風は100年前と比べて強くなっているのか、そして台風のリスクがどのように変化しているのかを解説し、最後に、進化した防災情報を紹介する。

近年の台風は本当に強くなっているのか?

近年の台風の傾向を分析するには、過去の観測データを基にする必要がある。ただし、気象庁が発表している台風の強度データは1951年以降のものであり、およそ半世紀のデータしか利用できないため、より広範な傾向を追うには限界がある。この問題を解決するため、われわれは過去の観測資料を集め、日本に上陸した台風に限定してデータを復元した。その結果、1900年以降では上陸数には年ごとのばらつきは見られるものの、長期的な増加や減少の傾向は観察されなかった。

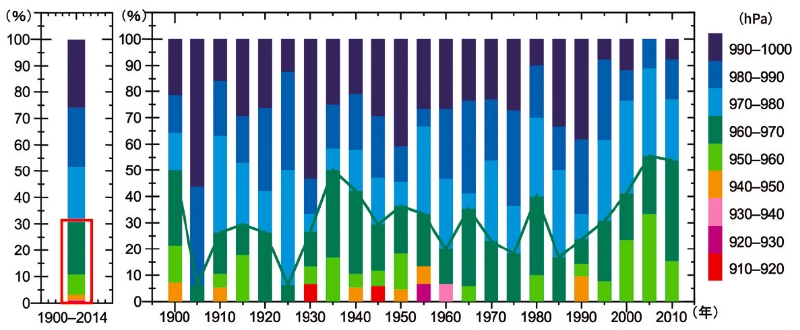

一方で、上陸時の台風の強さには顕著な傾向が見られる。図に示されたデータは、台風の上陸時の気圧を基に5年ごとに分類した割合を表しており、2000年代以降、気圧が970hPaを下回る強い台風の割合が急増していることがわかる。解析した全期間の平均が約30%であるのに対し、2000年代以降は約50%に達している。このように、2000年代以降に強い台風の上陸割合が上昇している傾向が認められる。この台風上陸時の強化は、沿岸部での台風被害をより深刻化させる。台風が強いままやってくることで、高潮や高波の発生頻度と規模も増す。このため、沿岸部に対する防災策の強化が必要となる。たとえば、高潮予測システムの精度向上や、津波防波堤を兼ねた多目的防潮堤の整備など、海に面した都市部での具体的な対策が求められている。

一方で、上陸時の台風の強さには顕著な傾向が見られる。図に示されたデータは、台風の上陸時の気圧を基に5年ごとに分類した割合を表しており、2000年代以降、気圧が970hPaを下回る強い台風の割合が急増していることがわかる。解析した全期間の平均が約30%であるのに対し、2000年代以降は約50%に達している。このように、2000年代以降に強い台風の上陸割合が上昇している傾向が認められる。この台風上陸時の強化は、沿岸部での台風被害をより深刻化させる。台風が強いままやってくることで、高潮や高波の発生頻度と規模も増す。このため、沿岸部に対する防災策の強化が必要となる。たとえば、高潮予測システムの精度向上や、津波防波堤を兼ねた多目的防潮堤の整備など、海に面した都市部での具体的な対策が求められている。

■図 1900年から2014年における台風上陸時の気圧別の割合。(筆者らの独自解析)5年ごとと115年間の平均値。実線は970hPa未満の割合を示す

近年の台風リスクは昔と比べて変わったのか?

日本に上陸する台風の強さが増している傾向は、近年の台風リスクの変化にも顕著な影響を与えている。半世紀前には一つの台風が千人規模の被害をもたらしていたが、治水整備や公共インフラの整備、住宅の強度向上などにより、台風による人的被害は格段に減少している。実際に、1980年代以降では100人以上の死者・行方不明者を出す事例は発生していない。これは、社会基盤の向上が自然災害に対する抵抗力を高めていることを示しており、台風のリスク管理における効果的な対策と改善の結果と言えるだろう。

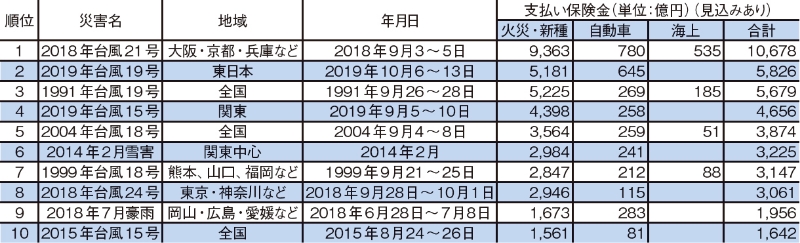

しかし、経済的被害の観点から見ると、風水害による保険金の支払額が示すように、近年の台風は経済的な損失の面でも大きな影響を与えている(表)。2018年の台風21号では、1兆円を超える保険金が支払われ、2019年の2つの台風もそれに続く被害額を記録している。これらの被害額は、国家や地方自治体の財政規模と比較しても無視できないものであり、台風被害の経済的インパクトは増大する一方である。この傾向は、社会的なリスク管理と財政計画において重要な考慮事項となるべきである。

しかし、経済的被害の観点から見ると、風水害による保険金の支払額が示すように、近年の台風は経済的な損失の面でも大きな影響を与えている(表)。2018年の台風21号では、1兆円を超える保険金が支払われ、2019年の2つの台風もそれに続く被害額を記録している。これらの被害額は、国家や地方自治体の財政規模と比較しても無視できないものであり、台風被害の経済的インパクトは増大する一方である。この傾向は、社会的なリスク管理と財政計画において重要な考慮事項となるべきである。

■表 過去の風水害等による高額支払保険金事例。(2024年3月末現在、出典:(一社)日本損害保険協会のHP)

台風の脅威を予測する防災情報

2019年の台風15号が上陸する数日前から、気象庁はその進路と強度を精度よく予測し、最大級の警戒を各所に呼びかけていた。にもかかわらず、地震や火山活動と異なり、発生まで時間的余裕がある台風によって甚大な被害が出てしまうのは、油断が原因であると言わざるを得ない。この問題に対処するためには、頑丈な都市開発だけでなく、危機が迫っていることを実感させる情報発信の工夫も必要である。そこで、ここでは最新の応用研究から生まれた、社会に実装された防災情報を紹介したい。このような公開されている防災情報は、実際の警報や対策に役立つ具体的な情報を提供し、市民がより効果的に対応できるよう支援する。

あいおいニッセイ同和損害保険(株)、エーオングループジャパン(株)、横浜国立大学、Vesta Inc.の産学共同研究により、自然災害発生時の被災建物予測棟数を市区町村ごとにリアルタイムで公開する世界初のリアルタイム被害予測ウェブサイト「cmap(以下、シーマップ)」※が、2019年6月に無料公開された。シーマップは、台風の襲来や地震発生時にリアルタイムで市区町村別の被害が出る建物数を予測して、随時公開している。この予測は、各地域の建物数と過去の被害状況から導き出された建物の被害率を基にしている。台風15号が通過した際にも、シーマップはリアルタイムで被災する建物数を予測し公開、千葉県内で約20万棟の被害を予測していた。これに火災保険の推定加入率を適用すると、(一社)日本損害保険協会が公表する事故受付件数とほぼ一致していた。シーマップが提供する「自分の住む町で1,000棟の建物被害が予測される」といった具体的な情報は、対岸の火事として捉えがちな楽観的な見方をしていた人々にも、直面する災害の現実を認識させ、適切な避難行動へと導く助けになることが期待される。(了)

あいおいニッセイ同和損害保険(株)、エーオングループジャパン(株)、横浜国立大学、Vesta Inc.の産学共同研究により、自然災害発生時の被災建物予測棟数を市区町村ごとにリアルタイムで公開する世界初のリアルタイム被害予測ウェブサイト「cmap(以下、シーマップ)」※が、2019年6月に無料公開された。シーマップは、台風の襲来や地震発生時にリアルタイムで市区町村別の被害が出る建物数を予測して、随時公開している。この予測は、各地域の建物数と過去の被害状況から導き出された建物の被害率を基にしている。台風15号が通過した際にも、シーマップはリアルタイムで被災する建物数を予測し公開、千葉県内で約20万棟の被害を予測していた。これに火災保険の推定加入率を適用すると、(一社)日本損害保険協会が公表する事故受付件数とほぼ一致していた。シーマップが提供する「自分の住む町で1,000棟の建物被害が予測される」といった具体的な情報は、対岸の火事として捉えがちな楽観的な見方をしていた人々にも、直面する災害の現実を認識させ、適切な避難行動へと導く助けになることが期待される。(了)

※ リアルタイム被害予測ウェブサイト「cmap(シーマップ)」 https://cmap.dev/

第582号(2024.11.05発行)のその他の記事

- 海と「災い」のデジタルアーカイブ 東京大学大学院情報学環・学際情報学府教授◆渡邉英徳

- 海を見ていた椅子 〜漁村文化の原点から三陸復興を考える〜 東北大学災害科学国際研究所シニア研究員◆川島秀一

- 四国防災八十八話マップによる災害伝承の取り組み 徳島大学環境防災研究センター副センター長、教授◆上月康則、徳島大学環境防災研究センター助教◆松重摩耶

- 海洋の健康診断表と日本沿岸海況監視予測システム 気象庁大気海洋部環境・海洋気象課海洋気象情報室予報官◆坂本圭

- 都市を襲う台風の変貌 〜近年の台風被害と防災対策の新潮流〜 横浜国立大学総合学術高等研究院台風科学技術研究センターセンター長◆筆保弘徳

- 事務局だより 瀬戸内千代