Ocean Newsletter

オーシャンニューズレター

第582号(2024.11.05発行)

PDF

3.7MB

海を見ていた椅子

~漁村文化の原点から三陸復興を考える~

KEYWORDS

渚/寄り合う場所/巨大防潮堤

東北大学災害科学国際研究所シニア研究員◆川島秀一

「津波常習地」と呼ばれる三陸沿岸では、一生において大漁と災害、幸と不幸が繰り返し訪れるという覚悟性があった。

簡単に海と陸を遮断する巨大な防潮堤さえ造れば済むような問題ではなかった。

人の命を奪う同じ海が恵みをもたらし、生きる糧と生きる意味を与えていてくれたからである。

本稿では、三陸に限らず、海と人間との関わる原点から、震災復興の在り方を問いながら、海辺に生活することから何を守るかを考え直した。

簡単に海と陸を遮断する巨大な防潮堤さえ造れば済むような問題ではなかった。

人の命を奪う同じ海が恵みをもたらし、生きる糧と生きる意味を与えていてくれたからである。

本稿では、三陸に限らず、海と人間との関わる原点から、震災復興の在り方を問いながら、海辺に生活することから何を守るかを考え直した。

使い古された椅子

筆者は宮城県の気仙沼市に生まれ育ち、長じてから三陸沿岸を中心に、全国の漁村民俗の調査に明け暮れてきた者である。東日本大震災で被災したが、そのあとも引き続き、親しかった漁師さんたちの生存を確認しながら、震災後の三陸沿岸に何度も足を運んだ。

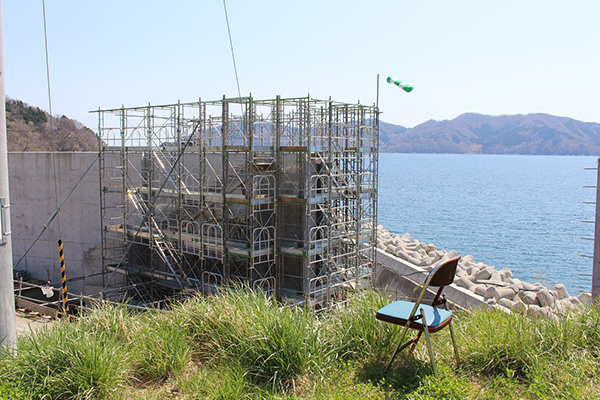

2017年の4月、岩手県大船渡市三陸町越喜来(おきらい)の崎浜で、小高い丘から海を眺めてみようと行ったところ、目の前では巨大防潮堤が建設中であった。そこには、今では使用していないだろうと思われる、錆びた椅子が1個、置かれてあった(写真1)。

その場所は、震災以前から何度も通った所である。越喜来湾の入口がよく見え、漁師たちが湾内から外の海の状況を判断するにふさわしい場所でもあった。それが、防潮堤が完成に近づくにつれ、少しずつ人間の視界から海が消えようとしていた。

使い古されたこの椅子は、もちろん座って防潮堤の工事の様子を見る椅子ではない。かつて、観天望気の時に限らず、多くの漁師が立ち寄り、ある者は椅子に座って海を見ながら、たわいのない話をし合った場所でもあった。それは全国の事例を俯瞰するだけでも想定できる。

漁村や港町へ民俗調査に歩いている時、必ず目に触れたのは、漁協や市場のそばに海に向かって置かれている、使い古されたソファーや椅子である。これらは、主に現役を退いた漁師さんたちが、少しずつ集まってきては座り、海を見ながら雑談をしている場所であった。夏には涼を求め、一人暮らしの漁師は仲間と会話をするために足を運んできている。もちろん貴重な情報交換の場でもあるが、たとえ一人であっても、ただ何となく海を見たさにやってくる。波の音がうるさくて眠れない人がいないように、人間は海からの光や風に生きる力をもらっている。一見すると何も意味がないような場所と思えるが、ここからしか海と人間との関わりは出発できない。この海を見ながらの雑談の光景が、震災以後の三陸沿岸や福島の海から激減したように思われる。

2017年の4月、岩手県大船渡市三陸町越喜来(おきらい)の崎浜で、小高い丘から海を眺めてみようと行ったところ、目の前では巨大防潮堤が建設中であった。そこには、今では使用していないだろうと思われる、錆びた椅子が1個、置かれてあった(写真1)。

その場所は、震災以前から何度も通った所である。越喜来湾の入口がよく見え、漁師たちが湾内から外の海の状況を判断するにふさわしい場所でもあった。それが、防潮堤が完成に近づくにつれ、少しずつ人間の視界から海が消えようとしていた。

使い古されたこの椅子は、もちろん座って防潮堤の工事の様子を見る椅子ではない。かつて、観天望気の時に限らず、多くの漁師が立ち寄り、ある者は椅子に座って海を見ながら、たわいのない話をし合った場所でもあった。それは全国の事例を俯瞰するだけでも想定できる。

漁村や港町へ民俗調査に歩いている時、必ず目に触れたのは、漁協や市場のそばに海に向かって置かれている、使い古されたソファーや椅子である。これらは、主に現役を退いた漁師さんたちが、少しずつ集まってきては座り、海を見ながら雑談をしている場所であった。夏には涼を求め、一人暮らしの漁師は仲間と会話をするために足を運んできている。もちろん貴重な情報交換の場でもあるが、たとえ一人であっても、ただ何となく海を見たさにやってくる。波の音がうるさくて眠れない人がいないように、人間は海からの光や風に生きる力をもらっている。一見すると何も意味がないような場所と思えるが、ここからしか海と人間との関わりは出発できない。この海を見ながらの雑談の光景が、震災以後の三陸沿岸や福島の海から激減したように思われる。

■写真1 三陸町の崎浜から防潮堤建設中の越喜来湾を望む(2017.4.24)

防潮堤の上の小屋

2016年3月、岩手県普代(ふだい)村の太田名部(おおたなべ)へ行った時、道路上でおばあさんたちが何かを話し合っていた。尋ねれば、これから防潮堤の上に建っている小屋へ行くところだという。「海を見ながら話をするのが気持ちがよいからだ」とも言う。「日に2度も行く」と言う人もいた。太田名部に着いた時から気になっていた小屋であったが、それを「見張り小屋」とも呼んでいた(写真2)。おそらくこの小屋も、先に述べたような全国に共通する役割をもった場所と思われる。

たとえ防潮堤が、自然災害後に起こる「復興災害」と呼べる人災になったとしても、人間にはそれさえも超える力がある。太田名部の古写真には、防潮堤の上でゴム跳びをして遊んでいる生き生きとした子どもたちや、防潮堤の上で漁協の組合員が丸く座って青空会議を開いた様子が写っていた。

このような空間は、防潮堤に小窓を切り抜いて海を見せるような、生活感情を無視した幼ない発想とは対極にある場所でもあった。

海を見ながら漁師たちが話をする場所では、自身が大漁をした話だけでなく、必ず海で危険な面にあったことも口にする。津波に限らず厳しい自然と共に暮らす漁師にとって、災害とは常に背中に負っている出来事である。そのような、さまざまな世間の話を伝え合う場所が失われることこそ、危うい時代を迎えているといえるであろう。

たとえ防潮堤が、自然災害後に起こる「復興災害」と呼べる人災になったとしても、人間にはそれさえも超える力がある。太田名部の古写真には、防潮堤の上でゴム跳びをして遊んでいる生き生きとした子どもたちや、防潮堤の上で漁協の組合員が丸く座って青空会議を開いた様子が写っていた。

このような空間は、防潮堤に小窓を切り抜いて海を見せるような、生活感情を無視した幼ない発想とは対極にある場所でもあった。

海を見ながら漁師たちが話をする場所では、自身が大漁をした話だけでなく、必ず海で危険な面にあったことも口にする。津波に限らず厳しい自然と共に暮らす漁師にとって、災害とは常に背中に負っている出来事である。そのような、さまざまな世間の話を伝え合う場所が失われることこそ、危うい時代を迎えているといえるであろう。

■写真2 防潮堤の上の小さな小屋に、おばあさんたちが集まって、海を見ながら談笑している(岩手県普代村太田名部、2016.3.4)

渚の復権

海と陸のあいだに巨大防潮堤を造り、陸の人間にとって都合の悪いものだけを排除する発想は、原発事故後に危険を回避するためにタンクに溜め続けていたはずのALPS処理水を希釈して海に流す発想と等しいものがある。安全であるかどうかとは別に、そこには人間中心のリスク回避と、「安全」という名の心地よさだけを目指した近代防災の、「問題を水に流す」という日本人特有の、海に対する甘えの思想が横たわる。

海と生活する漁師にとって、大漁と災害、幸と不幸は、繰り返し到来するものであるという覚悟性がある。この繰り返しは「巡り」でもあり、そこには「恵み」にも通じるものがある。思わぬ時に捕れた魚のことを「マワリモノ」と呼び、不漁が続いた時に宴会を開いて、それを払拭することを「マワリナオシ」とも呼ぶ。それは海から魚介類を恵んでもらっているからであり、そのマワリに対して、人間もまた、それらを無駄にすることなく、いただくことでマワリに乗っている。この人間と海との円環的な関わりが、列島の漁業を支えてきたはずである。

もし、この列島が津波災害のたびに防潮堤を建設していったとするならば、おそらく皮膚呼吸のできなくなった生物のようになるであろう。

2024年の1月、福島県新地(しんち)町の釣師浜(つるしはま)では、復興工事から残された浜辺に、「寄りボッキ」が上がった。雪どけ時分の2月頃に、ホッキ貝(ウバガイ)が真水と混じった海の表層で産卵するために、風波の強い時には、新地の浜辺に、ころころと転がって寄りあがることがある。これは「寄りボッキ」と呼ばれ、共同漁業権のある者は、いくらでも拾ってよいことになっている。この日の寄りボッキは、低気圧のために1週間近く漁に出られなかったときだけに、漁師さんたちは「神様からの恵みだ」と語っていた。

貝に限らず多くの沿岸魚は、海に流れる河口を中心に広がった汽水域に卵を産むために岸に近づく。汽水域は、豊富なプランクトンが生じている、魚の天然の揺りかごである。その産卵期に近づく魚をほどよく捕って生活していたのが、沿岸漁師たちであった。長年にわたって培った生活を守るのが、本来の防災であるならば、「渚」を失くすことなどはあり得ない。

「防災」というものは、もちろん人間を守るものであるが、人間だけでなく、地球上の多様な生物との関わりのなかで構築していかなければならないものである。東日本大震災では、海自体の回復は早く、変わらず到来する魚たちの動きに鼓舞された漁師たちが多かった。海との関わりを遮断するという目先の近代防災だけに捉われると、さらに大きな危機に見舞われるような災害に襲われかねないだろう。何度も津波で被災しても、その海の傍らで生活し続ける三陸漁師こそ、海への信頼が厚く、地球の上で生きているという自覚と尊厳をもっている人びとと思われる。(了)

海と生活する漁師にとって、大漁と災害、幸と不幸は、繰り返し到来するものであるという覚悟性がある。この繰り返しは「巡り」でもあり、そこには「恵み」にも通じるものがある。思わぬ時に捕れた魚のことを「マワリモノ」と呼び、不漁が続いた時に宴会を開いて、それを払拭することを「マワリナオシ」とも呼ぶ。それは海から魚介類を恵んでもらっているからであり、そのマワリに対して、人間もまた、それらを無駄にすることなく、いただくことでマワリに乗っている。この人間と海との円環的な関わりが、列島の漁業を支えてきたはずである。

もし、この列島が津波災害のたびに防潮堤を建設していったとするならば、おそらく皮膚呼吸のできなくなった生物のようになるであろう。

2024年の1月、福島県新地(しんち)町の釣師浜(つるしはま)では、復興工事から残された浜辺に、「寄りボッキ」が上がった。雪どけ時分の2月頃に、ホッキ貝(ウバガイ)が真水と混じった海の表層で産卵するために、風波の強い時には、新地の浜辺に、ころころと転がって寄りあがることがある。これは「寄りボッキ」と呼ばれ、共同漁業権のある者は、いくらでも拾ってよいことになっている。この日の寄りボッキは、低気圧のために1週間近く漁に出られなかったときだけに、漁師さんたちは「神様からの恵みだ」と語っていた。

貝に限らず多くの沿岸魚は、海に流れる河口を中心に広がった汽水域に卵を産むために岸に近づく。汽水域は、豊富なプランクトンが生じている、魚の天然の揺りかごである。その産卵期に近づく魚をほどよく捕って生活していたのが、沿岸漁師たちであった。長年にわたって培った生活を守るのが、本来の防災であるならば、「渚」を失くすことなどはあり得ない。

「防災」というものは、もちろん人間を守るものであるが、人間だけでなく、地球上の多様な生物との関わりのなかで構築していかなければならないものである。東日本大震災では、海自体の回復は早く、変わらず到来する魚たちの動きに鼓舞された漁師たちが多かった。海との関わりを遮断するという目先の近代防災だけに捉われると、さらに大きな危機に見舞われるような災害に襲われかねないだろう。何度も津波で被災しても、その海の傍らで生活し続ける三陸漁師こそ、海への信頼が厚く、地球の上で生きているという自覚と尊厳をもっている人びとと思われる。(了)

第582号(2024.11.05発行)のその他の記事

- 海と「災い」のデジタルアーカイブ 東京大学大学院情報学環・学際情報学府教授◆渡邉英徳

- 海を見ていた椅子 〜漁村文化の原点から三陸復興を考える〜 東北大学災害科学国際研究所シニア研究員◆川島秀一

- 四国防災八十八話マップによる災害伝承の取り組み 徳島大学環境防災研究センター副センター長、教授◆上月康則、徳島大学環境防災研究センター助教◆松重摩耶

- 海洋の健康診断表と日本沿岸海況監視予測システム 気象庁大気海洋部環境・海洋気象課海洋気象情報室予報官◆坂本圭

- 都市を襲う台風の変貌 〜近年の台風被害と防災対策の新潮流〜 横浜国立大学総合学術高等研究院台風科学技術研究センターセンター長◆筆保弘徳

- 事務局だより 瀬戸内千代