Ocean Newsletter

オーシャンニューズレター

第582号(2024.11.05発行)

PDF

3.7MB

四国防災八十八話マップによる災害伝承の取り組み

KEYWORDS

教訓/減災/地図

徳島大学環境防災研究センター副センター長、教授◆上月康則/徳島大学環境防災研究センター助教◆松重摩耶

減災のためには、過去の災害の経験や教訓を風化させずに伝承していくことが重要である。

四国防災八十八話・普及啓発研究会では、イラスト入りの防災マップを作成して、四国の各所で普及啓発活動を続けてきた。

そして、災害伝承が、防災・減災の意識を高めるだけでなく、地域の文化やアイデンティティを継承する役割を果たしていることに気が付いた。

四国防災八十八話・普及啓発研究会では、イラスト入りの防災マップを作成して、四国の各所で普及啓発活動を続けてきた。

そして、災害伝承が、防災・減災の意識を高めるだけでなく、地域の文化やアイデンティティを継承する役割を果たしていることに気が付いた。

災害伝承の役割

近年、わが国の自然災害は激甚化と頻発化の傾向にあるようです。四国では、西日本豪雨(2018年)によって死者を伴う甚大な被害が生じ、次の南海トラフ巨大地震の発生も近いと言われています。災害の被害を軽減させるためには、まずは過去の災害の経験や教訓を風化させずに伝承していくことが重要と言われています。そこで筆者ら四国防災八十八話・普及啓発研究会では、(一社)四国クリエイト協会の支援を受けて、『四国防災八十八話マップ』※を作成し、災害伝承の研究・活動を行ってきました(図1)。研究・活動を通して気付いたことは、防災・減災の意識を高めることの他に、地域の文化やアイデンティティを継承する役割が災害伝承にはあるということでした。

■図1 『四国防災八十八話マップ』とダウンロード案内サイトの2次元コード

防災・減災の意識向上

被災地では「こんなことが起こるなんて」「ここで何十年間住んでるけど初めて」という声がよく報道されます。自然災害は同じ地域に繰り返し発生するその土地の癖のようなものですが、発生する間隔が10年のものから100年、1,000年にもなる災害もあります。また一般に発生頻度が小さいものほど、災害の規模も大きくなります。つまり長く起こっていない災害ほど規模は大きく、人の被害も大きくなります。報道されるような災害はおよそ100年よりも長い期間に一度起こるような災害なので、「何十年住んでいるけどこんな被害は初めて」と言われるのは当然とも言えます。こうした点に自然災害への対応の難しさがあると思います。

実際にダムや堤防などのハード整備は数十年に一度の規模の災害に対応したもので、それ以上の1,000年に一度起こるような規模の災害になるとそうしたハード整備だけでは不十分で、命と財産を守るためには「危ない所からの避難」などのソフト対策も併せて実施する必要があります。防災教育はソフト対策の核となるものですが、災害の発生頻度が小さいと、地域の過去の災害のことを直接知る人は徐々に減っていき、いつの間にか忘れられてしまいます。これが風化と言われるものです。また、たとえ語られていても語り手が当事者ではないので語り方をよほど工夫しないと期待するほどの教育効果を得ることはできません。そこで、私たちはこうした点に配慮し、「面白そう、読んでみよう、行ってみよう!」と思わせる新しい四国の災害伝承マップを作ってみることにしました。

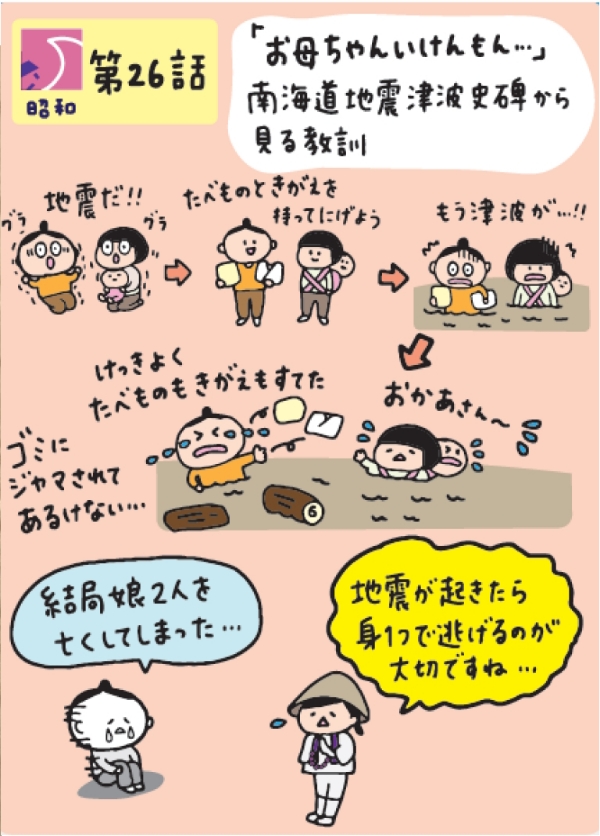

マップは、四国の災害に関する言い伝えや体験談をまとめた『先人の教えに学ぶ 四国防災八十八話』(企画・発行:国土交通省四国地方整備局、2021年)を基にしており、一話ずつ一つの物語になっているので覚えやすく、イラストもかわいいと好評です。例えば、第26話の「お母ちゃんいけんもん」では、昭和南海地震(1946年)で、持ち出すものを準備しているうちに津波避難に遅れてしまい、幼子を背負ったお姉ちゃんが津波で流され、いっときに2人の子供を失った家族のお話です(図2)。私たちは、この話から「津波から避難する時には早く近くの高い所へ」という今にも通じる教訓を学ぶことができます。

実際にダムや堤防などのハード整備は数十年に一度の規模の災害に対応したもので、それ以上の1,000年に一度起こるような規模の災害になるとそうしたハード整備だけでは不十分で、命と財産を守るためには「危ない所からの避難」などのソフト対策も併せて実施する必要があります。防災教育はソフト対策の核となるものですが、災害の発生頻度が小さいと、地域の過去の災害のことを直接知る人は徐々に減っていき、いつの間にか忘れられてしまいます。これが風化と言われるものです。また、たとえ語られていても語り手が当事者ではないので語り方をよほど工夫しないと期待するほどの教育効果を得ることはできません。そこで、私たちはこうした点に配慮し、「面白そう、読んでみよう、行ってみよう!」と思わせる新しい四国の災害伝承マップを作ってみることにしました。

マップは、四国の災害に関する言い伝えや体験談をまとめた『先人の教えに学ぶ 四国防災八十八話』(企画・発行:国土交通省四国地方整備局、2021年)を基にしており、一話ずつ一つの物語になっているので覚えやすく、イラストもかわいいと好評です。例えば、第26話の「お母ちゃんいけんもん」では、昭和南海地震(1946年)で、持ち出すものを準備しているうちに津波避難に遅れてしまい、幼子を背負ったお姉ちゃんが津波で流され、いっときに2人の子供を失った家族のお話です(図2)。私たちは、この話から「津波から避難する時には早く近くの高い所へ」という今にも通じる教訓を学ぶことができます。

■図2 イラスト「お母ちゃんいけんもん」

文化とアイデンティティの継承

過去と現在との結びつきや災害文化を学ぶ災害伝承には、「文化とアイデンティティの継承」を期待することもできます。例えば、吉野川流域は江戸時代にはわが国の藍の主産地でありましたが、藍作には洪水によって運ばれてきた土砂の栄養を利用していました。また藍作地にある「田中家住宅」は、茅葺屋根の主屋、地元産の青石の石垣など、藍商の全盛期を彷彿とさせる住宅で、国指定重要文化財に指定されています。この住宅は洪水の勢いをうまく受け流したり、洪水時には茅葺屋根をはずして避難できるような構造になっており、さらに軒下には小舟が吊るされるなど、洪水常襲地ならではの知恵や工夫が随所に見られます。他にも、堤防を作ることが藩に許されなかった中流域では、竹林を堤防の代わりにして集落の流出を防ぎ、平時にはこの竹を材料にして、日用品を作っていました。海に近い地域では、津波災害の恐ろしさと教訓を伝える石碑がたくさんあり、石に刻まれた言葉を読むと、「同じ被害を二度と繰り返してはいけない」という先人の強い想いを感じることができます。

四国防災八十八話マップの課題と現地ツアー

「面白そう、読んでみよう、行ってみよう!」という防災減災への意欲を高めることを目的に作成したマップですが、実際には自分たちで「行ってみよう」とすることはなかなか難しいことが分かってきました。そこで、私たちがガイドする現地ツアーを行うことにしたところ、いくつか醍醐味を味わうことがありました。一つ目は、ツアー途中で参加者に災害から風景を見る眼が生まれ、「ハッ!」と表情が一変する様子を見ることです。二つ目は、川の上流から河口にまで通してガイドすると、上流の土砂災害、中流での水害、河口部での津波、地盤沈下とさまざまな災害と防災減災の生活の知恵を理解できると喜んでもらっています。三つ目は、災いとともに恵みについても地域の自然を体験してもらえることです。吉野川流域では、そば米雑炊、たらいうどん、鳴門金時、阿波ウイロなどを食したり、藍染を体験し、吉野川の自然を丸ごと受け入れ、満足してもらっています。

四国では、甚大な規模の水害、土砂災害、高潮、津波、渇水といった災害が発生しています。全88話には全ての災害が網羅されており、Googleマップにポイントされていますので誰でも迷うことなく史跡を訪れることができます。災害伝承に興味を持たれている方は、ぜひ、マップを手にとって旅していただければと思います。きっとここでしか味わえない旅を体験いただけると思います。(了)

四国では、甚大な規模の水害、土砂災害、高潮、津波、渇水といった災害が発生しています。全88話には全ての災害が網羅されており、Googleマップにポイントされていますので誰でも迷うことなく史跡を訪れることができます。災害伝承に興味を持たれている方は、ぜひ、マップを手にとって旅していただければと思います。きっとここでしか味わえない旅を体験いただけると思います。(了)

※ 『四国防災八十八話マップ』は、内閣府および国土交通省の第1回「NIPPON 防災資産」に認定されました。

第582号(2024.11.05発行)のその他の記事

- 海と「災い」のデジタルアーカイブ 東京大学大学院情報学環・学際情報学府教授◆渡邉英徳

- 海を見ていた椅子 〜漁村文化の原点から三陸復興を考える〜 東北大学災害科学国際研究所シニア研究員◆川島秀一

- 四国防災八十八話マップによる災害伝承の取り組み 徳島大学環境防災研究センター副センター長、教授◆上月康則、徳島大学環境防災研究センター助教◆松重摩耶

- 海洋の健康診断表と日本沿岸海況監視予測システム 気象庁大気海洋部環境・海洋気象課海洋気象情報室予報官◆坂本圭

- 都市を襲う台風の変貌 〜近年の台風被害と防災対策の新潮流〜 横浜国立大学総合学術高等研究院台風科学技術研究センターセンター長◆筆保弘徳

- 事務局だより 瀬戸内千代