Ocean Newsletter

オーシャンニューズレター

第577号(2024.08.20発行)

PDF

2.8MB

海藻は人を海へ誘う

KEYWORDS

ガゴメ/マコンブ/価値の創出

(公財)函館地域産業振興財団・副理事長、北海道立工業技術センター・センター長◆安井 肇

ガゴメは、函館の沿岸が主な生育域で、葉(長さ1.5〜3m、幅20〜50cm)の全面に複雑な凹凸模様があり強い粘りが多く出る、珍しいコンブの仲間である。

フコイダンなど水溶性粘性多糖類を多く含み、多様な食品、健康食品、美容製品の高機能素材として産業化に貢献できる魅力ある海藻資源になることを紹介する。

フコイダンなど水溶性粘性多糖類を多く含み、多様な食品、健康食品、美容製品の高機能素材として産業化に貢献できる魅力ある海藻資源になることを紹介する。

海藻活用の試み

ユーラシア大陸の東方に広がる海に、南北に細長い弧を描くように日本列島が配置しています。そこは、四季折々の変化があり、寒流と暖流が行き交い、各地の沿岸ではさまざまな海藻が繁茂します。列島に生きた人々は、多様な海藻に思いを巡らし、『万葉集』『風土記』『延喜式』にみられるように、古くからヒジキ、ワカメ、アラメ、コンブ、アマノリ、フノリ、テングサ、ツノマタ、ミルなどが採られ、暮らしに用いられてきました。海藻の活用は、食材、建材、着物、整髪などライフスタイルや文化に取り込まれて古代から現代まで綿々と続いてきました。

コンブについては、『続日本紀』(797年)で蝦夷の有力者が述べたという報告(715年)のところに、先祖代々にわたって朝廷に献上していることが載っています。奈良時代や平安時代に北海道の海で採れる昆布は貴重品で薬草、仏事、神事に用いられました。このころ、昆布のことは蝦夷布(えびすめ)、広昆布、広布(ひろめ)とも呼ばれました。比呂米(ひろめ)、細米(ほそめ)の表示もあります。「ひろめ」はマコンブ、「ほそめ」はホソメコンブのことでしょう。室町時代、1400年前後に教養書として編まれた『庭訓往来(ていきんおうらい)』には、諸国の特産物が記され、蝦夷は鮭と宇賀昆布(うがこんぶ)とあります。宇賀とは北海道函館の宇賀浦のことで、函館山から夜景を眺望した時にみえる右側のゆるやかに曲がる海岸に当たります。函館地域の海岸は対馬暖流と親潮寒流が交わり多様な海藻が生え、特にコンブ類は古来より注目されてきました。

コンブについては、『続日本紀』(797年)で蝦夷の有力者が述べたという報告(715年)のところに、先祖代々にわたって朝廷に献上していることが載っています。奈良時代や平安時代に北海道の海で採れる昆布は貴重品で薬草、仏事、神事に用いられました。このころ、昆布のことは蝦夷布(えびすめ)、広昆布、広布(ひろめ)とも呼ばれました。比呂米(ひろめ)、細米(ほそめ)の表示もあります。「ひろめ」はマコンブ、「ほそめ」はホソメコンブのことでしょう。室町時代、1400年前後に教養書として編まれた『庭訓往来(ていきんおうらい)』には、諸国の特産物が記され、蝦夷は鮭と宇賀昆布(うがこんぶ)とあります。宇賀とは北海道函館の宇賀浦のことで、函館山から夜景を眺望した時にみえる右側のゆるやかに曲がる海岸に当たります。函館地域の海岸は対馬暖流と親潮寒流が交わり多様な海藻が生え、特にコンブ類は古来より注目されてきました。

地域に埋もれていた海藻類に光をあて産業化

函館地域は、水産と海洋に関する教育・研究機関と関連産業が集まっています。2000年前後に、将来の発展を願った市民有志が協議し、産学官が連携し科学技術を産業振興に結びつけて地域の持続的発展を図る「函館国際水産・海洋都市構想」※1が2003年に生まれました。これはマリンサイエンスの分野で世界をリードする研究や技術開発を推進し、地域産業、雇用創出、経済活性に結びつけるものです。翌年には、文部科学省の都市エリア(一般型)産学官連携促進事業(2004~2006年度)に採用され、「函館のイカとコンブにおける高付加価値化の開発研究」を北海道、函館地域の産官学の連携で取り組みました。

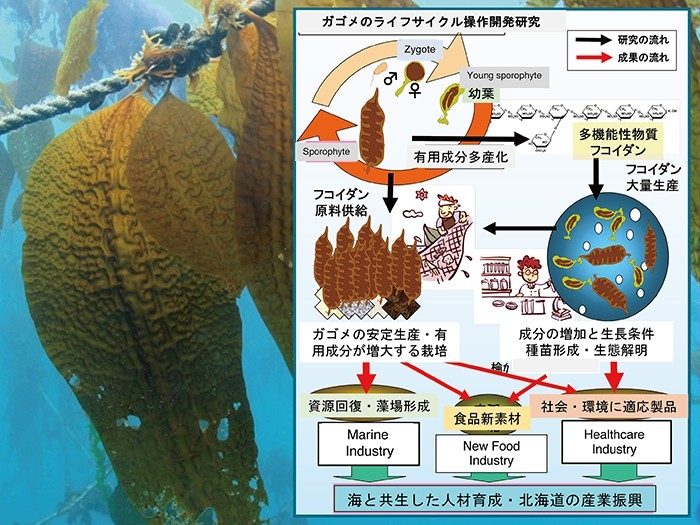

コンブのテーマは、「ガゴメのライフサイクル操作に関する開発研究」(図1)です。ガゴメ(Kjellmaniella crassifolia)は、主に渡島半島南東海岸で水深8〜20mの岩礁に生育する珍しいコンブの一種です。葉状部は大きい一枚の笹の葉形(長さ1.5~3m、幅20~50cm)で、葉の全面に龍紋状の凹凸模様があり、藻体から強い粘りがたくさん出るのが特徴です。昔から産業上重要なマコンブ(Saccharina japonica) に比べ、ガゴメは評価の低い雑海藻とされ、駆除の対象にもなりました。しかしガゴメは、褐藻由来の水溶性粘性多糖類(アルギン酸やフコイダンなど)が豊富で、ミネラルや色素成分も併せ、栄養学的な有用性は産業上有名なコンブ類を越える能力があります。もともと捨てるような雑藻扱いなので、既存のマコンブ産業を侵食するような弊害もありません。科学で掘り起こし産学官の連携で製品化や高付加価値化に取り組むのに適した生物資源です。

ガゴメの開発研究は、最初、学術研究機関が中心で参画企業は数社でしたが、2年後は約40社に増えて新規の製品を開発する気運にあふれました。新会社や社内で新しい部門ができ、幅広い世代の人々に向けた健康食品、飲料、スキンケア、スイーツなど独自性のある試作品や製品が約40件生まれました。一次産業を巻き込み、二次産業、三次産業へつながり約10億円の新たな経済効果が現れました。次に、都市エリア(発展型)産学官連携促進事業に採用され(2007〜2009年度)、「特殊成分の組成・ゲノム解析・連鎖型マリンガーデンシステムの構築」のテーマにおいて、ガゴメなど海藻類で食の安心・安全、生産から流通までのサプライチェーン、函館ブランド形成、情報発信に取り組みました。プロジェクトに参画する企業数は約100社に増え、海洋、海藻、北方域の魅力や優位性に着目した製品化が図られました(図2)。

さらに、函館マリンバイオクラスター※2の形成を目指した産学官連携事業(2009〜2013年度)では、「海の環境予測」、「高機能性物質を有する北方系メガベントスの自立型バイオファーミング」、「メガベントスの生物特性を生かした高機能資源創出」、「食と健康のグローバルスタンダード構築」の4テーマを展開しました。参画企業が開発した製品が200以上で、ホテルや有名料理店でガゴメのメニューが出され、参画企業と行政が連携したアンテナショップや海外進出が盛んになりました。これら研究開発事業の終了時までに、経済波及効果は約220億円、飲食や連携外商品などを考慮すると全体の効果はそれ以上になりました。事業終了後もガゴメの新規製品開発は続き、時代の変化に伴って、アイデアやデザインがアップデートされ、インターネットビジネス、大学ブランド、観光産業などと協同し、新たな製品が発表されています。

最近の10年間は、スルメイカやシロザケが極端な不漁となり、キタムラサキウニなど藻食動物が異常増加し、渡島半島の東海域で爆弾低気圧の被害が生じ、夏季から秋季の海水温上昇が大きく、天然コンブ資源の減少が生じています。この課題を解決する具体策として、取り組みが始まっています。函館市では、内閣府の「まち・ひと・しごと 地方大学・地域産業創生交付金」事業に、「魚介藻類養殖を核とした持続可能な水産・海洋都市の構築〜地域カーボンニュートラルに貢献する水産養殖の確立に向けて〜」(2022年度〜)が採択されました。「キングサーモンとマコンブの完全養殖」(図3)のうち、マコンブなど海藻養殖では、カーボンニュートラルに貢献しながら、コンブ胞子体の成熟誘導、健全な種苗形成、大量保存・活用で天然資源修復と完全養殖方法を確立して気候変動に負けない強靭なコンブ産業構造の実現を目指しています。(了)

コンブのテーマは、「ガゴメのライフサイクル操作に関する開発研究」(図1)です。ガゴメ(Kjellmaniella crassifolia)は、主に渡島半島南東海岸で水深8〜20mの岩礁に生育する珍しいコンブの一種です。葉状部は大きい一枚の笹の葉形(長さ1.5~3m、幅20~50cm)で、葉の全面に龍紋状の凹凸模様があり、藻体から強い粘りがたくさん出るのが特徴です。昔から産業上重要なマコンブ(Saccharina japonica) に比べ、ガゴメは評価の低い雑海藻とされ、駆除の対象にもなりました。しかしガゴメは、褐藻由来の水溶性粘性多糖類(アルギン酸やフコイダンなど)が豊富で、ミネラルや色素成分も併せ、栄養学的な有用性は産業上有名なコンブ類を越える能力があります。もともと捨てるような雑藻扱いなので、既存のマコンブ産業を侵食するような弊害もありません。科学で掘り起こし産学官の連携で製品化や高付加価値化に取り組むのに適した生物資源です。

ガゴメの開発研究は、最初、学術研究機関が中心で参画企業は数社でしたが、2年後は約40社に増えて新規の製品を開発する気運にあふれました。新会社や社内で新しい部門ができ、幅広い世代の人々に向けた健康食品、飲料、スキンケア、スイーツなど独自性のある試作品や製品が約40件生まれました。一次産業を巻き込み、二次産業、三次産業へつながり約10億円の新たな経済効果が現れました。次に、都市エリア(発展型)産学官連携促進事業に採用され(2007〜2009年度)、「特殊成分の組成・ゲノム解析・連鎖型マリンガーデンシステムの構築」のテーマにおいて、ガゴメなど海藻類で食の安心・安全、生産から流通までのサプライチェーン、函館ブランド形成、情報発信に取り組みました。プロジェクトに参画する企業数は約100社に増え、海洋、海藻、北方域の魅力や優位性に着目した製品化が図られました(図2)。

さらに、函館マリンバイオクラスター※2の形成を目指した産学官連携事業(2009〜2013年度)では、「海の環境予測」、「高機能性物質を有する北方系メガベントスの自立型バイオファーミング」、「メガベントスの生物特性を生かした高機能資源創出」、「食と健康のグローバルスタンダード構築」の4テーマを展開しました。参画企業が開発した製品が200以上で、ホテルや有名料理店でガゴメのメニューが出され、参画企業と行政が連携したアンテナショップや海外進出が盛んになりました。これら研究開発事業の終了時までに、経済波及効果は約220億円、飲食や連携外商品などを考慮すると全体の効果はそれ以上になりました。事業終了後もガゴメの新規製品開発は続き、時代の変化に伴って、アイデアやデザインがアップデートされ、インターネットビジネス、大学ブランド、観光産業などと協同し、新たな製品が発表されています。

最近の10年間は、スルメイカやシロザケが極端な不漁となり、キタムラサキウニなど藻食動物が異常増加し、渡島半島の東海域で爆弾低気圧の被害が生じ、夏季から秋季の海水温上昇が大きく、天然コンブ資源の減少が生じています。この課題を解決する具体策として、取り組みが始まっています。函館市では、内閣府の「まち・ひと・しごと 地方大学・地域産業創生交付金」事業に、「魚介藻類養殖を核とした持続可能な水産・海洋都市の構築〜地域カーボンニュートラルに貢献する水産養殖の確立に向けて〜」(2022年度〜)が採択されました。「キングサーモンとマコンブの完全養殖」(図3)のうち、マコンブなど海藻養殖では、カーボンニュートラルに貢献しながら、コンブ胞子体の成熟誘導、健全な種苗形成、大量保存・活用で天然資源修復と完全養殖方法を確立して気候変動に負けない強靭なコンブ産業構造の実現を目指しています。(了)

■図1 ガゴメのライフサイクル操作開発研究

■図2 ガゴメの製品開発

■図3 函館マリカルチャープロジェクト

※1 沼崎弥太郎著「函館国際水産・海洋都市構想」本誌第75号(2003.09.20発行)

https://www.spf.org/opri/newsletter/75_2.html

※2 伏谷伸宏著「函館の「水産・海洋」による"まちおこし"」本誌第244号(2010.10.05発行)

https://www.spf.org/opri/newsletter/244_1.html

https://www.spf.org/opri/newsletter/75_2.html

※2 伏谷伸宏著「函館の「水産・海洋」による"まちおこし"」本誌第244号(2010.10.05発行)

https://www.spf.org/opri/newsletter/244_1.html

第577号(2024.08.20発行)のその他の記事

- ブルーカーボンによる社会変革 NPO法人海辺つくり研究会理事長◆古川恵太

- 海草・海藻藻場のCO₂貯留量算定に向けたガイドブックの公開 (国研)水産研究・教育機構 沿岸生態系暖流域グループ長◆堀 正和

- 海と人、人と人をつなぎ、豊かな自然を守り伝える (一社)ふくおかFUN代表理事◆大神弘太朗

- 海藻は人を海へ誘う (公財)函館地域産業振興財団・副理事長、北海道立工業技術センター・センター長◆安井 肇

- 事務局だより (公財)笹川平和財団海洋政策研究所主任研究員◆藤井麻衣