Ocean Newsletter

第75号(2003.09.20発行)

- 独立行政法人 産業技術総合研究所 海洋資源環境研究部門◆小川洋司

- 函館国際水産・海洋都市構想推進協議会副会長、元函館海洋科学創成研究会会長◆沼崎弥太郎

- 日本大学理工学部教授◆横内憲久

- ニューズレター編集委員会編集代表者((社)海洋産業研究会常務理事)◆中原 裕幸

函館国際水産・海洋都市構想

函館国際水産・海洋都市構想推進協議会副会長、元函館海洋科学創成研究会会長◆沼崎弥太郎かつて「北洋漁業、造船、青函連絡船のまち」として発展した函館が、今、水産・海洋に関する地域の優位性を活かした新たな発想により、「マリンサイエンスで世界をリードする学術・研究拠点都市」を目指している。イタリアのナポリやアメリカのウッズホールのような、国際的な水産海洋都市を実現したいと考えている。

構想の源 ―― 函館の特性・優位性

函館市は、太平洋、津軽海峡および日本海という性質の異なる三つの海に囲まれた道南の中核都市であり、周辺海域には暖流の対馬海流、寒流のリマン海流と千島海流が流れ込んでいることから、イカ・サケ・コンブ・ウニ・アワビ等の優良漁場を形成し、全国でも有数の漁獲量を誇っている。市の形状も三方を海に囲まれていることから、他の地域と比べ「海」が日々の暮らしの中で大きな役割を果たしている。

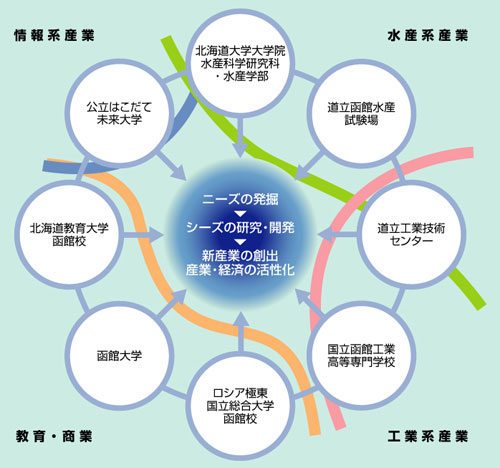

また、水産・海洋系における屈指の研究・教育機関である北海道大学大学院水産科学研究科・水産学部があるほか、ユニークな情報系大学として注目を浴びている公立はこだて未来大学、地域の民間企業等との共同研究に積極的に取り組んでいる函館工業高等専門学校、バイオテクノロジーや水産食料品加工分野などにおいて高度技術の研究・普及を行っている道立工業技術センター、さらには道立函館水産試験場など、水産・海洋に関する学術・研究機関が数多く立地している。

さらに、地域の海産物を活用した水産食料品製造業や東北以北最大の造船所がある造船業および関連する機械器具製造業など、水産・海洋に関連する独特な産業が集積している。特に、道南の各種イカ加工品は全国でも上位の生産量を占めているほか(全国シェア:いか製品23.7%、いか塩辛37.5%、するめ63.6%、いかくん製品80.0%)、イカの内臓等の活用方策やイカ活魚輸送方法などについて、産学官連携による研究開発も活発に行われ地域の産業に貢献している。

このように、本市は水産・海洋に関する研究や技術開発、事業展開をするうえで、極めて恵まれた環境にあるとともに、世界一と称される函館山の夜景をはじめ、歴史的建造物や異国情緒漂う街並み、豊富で新鮮な海産物、温泉等の観光資源に恵まれ、国内外から年間500万人を超える観光客が訪れる国際観光都市でもある。

構想策定の背景 ―― 個性あるまちづくり

本市は、道南の中核都市でありながら、昭和60年頃から人口が減少に転じ、バブル崩壊後の長引く不況の影響などで経済状況も厳しい。

一方、これからは地方の時代と言われるなかで、魅力ある都市、市民が誇れる都市を築いていくためには、都市の特性や優位性を見つめ直し、個性として育て上げ、他都市と差別化をしていく必要がある。

こうしたことから、昨年6月に、産・学・官のメンバー22名で構成する「函館海洋科学創成研究会」を設立し、本年3月に、函館の特性・優位性を活かした函館独自のまちづくり構想として、「函館国際水産・海洋都市構想」を策定したものである。研究会には、東京や名古屋、静岡など、第一線で活躍されている学識経験者、専門家にも参画いただいた。

「マリンサイエンスで世界をリードする"函館"」をめざして

構想はまだ緒に付いたばかりで、長期的な取り組みとなるが、経済界をはじめ地域がかける期待は極めて大きいものがあり、構想策定後、早速、推進組織が設立されたところである。

また、この6月には、構想に賛同する民間の進出第1号として、アルガテックkyowa海藻技術研究所が市内に開所し、北大水産科学研究科との共同研究を開始したほか、函館地域が文部科学省の都市エリア産学官連携促進事業に選定され、地元の主要な海産物であるコンブやイカを活用する大規模な研究開発事業に取り組んでいる。

8月末には、本市が国から「マリン・フロンティア科学技術研究特区」の認定を受けた。これまで、民間が国の研究施設を利用する際の規制や外国人研究者が滞在する際の制限が強く、研究・開発の障害となっていたが、特区の認定により、民間企業が北大水産科学研究科の施設を利用して共同研究に取り組みやすくなったほか、同大や公立はこだて未来大学の外国人研究者の在留期間が延長され、在留資格も経営活動が可能になるなど、滞在環境が向上したところである。

当構想の目的は、前述の函館ならではの特性・優位性を活かして「国際的な水産・海洋に関する学術・研究拠点都市」の形成を図るものである。地域と学術・研究機関が連携し、先端的で独創性の高い研究や革新技術の開発に取り組むことにより、「マリンサイエンスで世界をリードする"函館"」として、イタリアのナポリやアメリカのウッズホールのような、国際的な水産海洋都市を実現したいと考えている。

このことにより、わが国が目指している科学技術創造立国の実現に資するほか、地域においては新産業の萌芽を促し、産業・経済の活性化が図られるものと確信している。

なお、構想の詳細はホームページをご覧いただきたい。(了)

●函館国際水産・海洋都市構想ホームページ

http://www.marine-hakodate.jp/

第75号(2003.09.20発行)のその他の記事

- 水中溶接・水中切断システムに関する技術開発の意義、今後の方向性 (独) 産業技術総合研究所 海洋資源環境研究部門◆小川洋司

- 函館国際水産・海洋都市構想 函館国際水産・海洋都市構想推進協議会副会長、元函館海洋科学創成研究会会長◆沼崎弥太郎

- 小学校・中学校の教科書にみる「海」に関する教育の現状 日本大学理工学部教授◆横内憲久

- 編集後記 ニューズレター編集代表((社)海洋産業研究会常務理事)◆中原 裕幸