Ocean Newsletter

オーシャンニューズレター

第577号(2024.08.20発行)

PDF

2.8MB

海草・海藻藻場のCO₂貯留量算定に向けたガイドブックの公開

KEYWORDS

温室効果ガスインベントリ/コベネフィット/吸収ポテンシャル

(国研)水産研究・教育機構 沿岸生態系暖流域グループ長◆堀 正和

ブルーカーボン生態系のうち、海草・海藻藻場は水産分野において重要な沿岸生態系として長年管理されてきた場所である。

日々の漁業者によるメンテナンスから、分布の維持・拡大に向けた漁協や自治体単位での組織的な取り組みまで、藻場を持続的に利用するための管理が実施されてきた。

このような水産分野での地域管理が、気候変動対策の枠組みでどのような価値を持つか、それらを可視化するCO2貯留量の算定手法が公開された。

日々の漁業者によるメンテナンスから、分布の維持・拡大に向けた漁協や自治体単位での組織的な取り組みまで、藻場を持続的に利用するための管理が実施されてきた。

このような水産分野での地域管理が、気候変動対策の枠組みでどのような価値を持つか、それらを可視化するCO2貯留量の算定手法が公開された。

気候変動対策としての藻場

藻場のように人類に多大な恩恵をもたらしてくれる生態系は自然資本と呼ばれ、その自然資本から生み出される恩恵を生態系サービス、あるいは「Nature’s Contribution to People(NCP)」と呼ぶ。藻場が発揮する多種多様な恵み、すなわちコベネフィットを有する点が最大の特徴である。単純に言えば、藻場という自然資本が存在すれば、その場は持続的な食料生産の場であり、生物多様性を保全する場であり、かつ気候変動対策を実施可能な場でもあり、それらを一度に担うことができる。陸域で言えば、食料生産の場としての農地・牧畜地の機能と、環境・生物多様性保全の場としての森林の機能が同時に備わっていることになる。最近の国際社会では、コベネフィットが得られる生態系を活用していくことが持続的な社会を築く上で重要視され、自然を基盤とした問題解決(Nature based solutions)の推進が提案されている。そのため、マングローブ林、塩性湿地、藻場といったブルーカーボン生態系はCO2吸収源としてだけでなく、「ネイチャーポジティブ※1」や「30 by 30※2」といった生物多様性を向上させる国際目標を達成するための生態系として、さらに海草・海藻藻場は持続的な食料生産を実施可能な生態系として、一度に3役をこなす。これにより、世界各地でサステナブル・ブルーエコノミーに海草・海藻類が活用されるようになっている。

わが国では、国の温室効果ガス(GHG)インベントリ※3へのブルーカーボン生態系の登録が開始され、2023年にはマングローブ林が初めて登録された。そして2024年4月には海草・海藻藻場がGHGインベントリに計上され、合計で約35万トンの吸収源として国連へ報告された。この報告が認められれば、特に海藻類は世界で初めて有効なCO2吸収源として認可されたことになる。国連に報告するインベントリの算定には、気候変動に関する政府間パネル(IPCC)が定める算定ガイドラインに従う必要があり、わが国の算定では国土交通省港湾局による「藻場面積の推計」結果と、農林水産省委託事業:ブルーカーボンの評価手法及び効率的藻場形成・拡大技術の開発(JPJ008722)で得られた「藻場による単位面積当たりのCO2貯留量」の算定パラメータが使用された。後者のパラメータについては、プロジェクトの成果物として『海草・海藻藻場のCO2貯留量算定ガイドブック』(2023,(国研)水産研究・教育機構)が公開されている。以下、その概要を説明する。

わが国では、国の温室効果ガス(GHG)インベントリ※3へのブルーカーボン生態系の登録が開始され、2023年にはマングローブ林が初めて登録された。そして2024年4月には海草・海藻藻場がGHGインベントリに計上され、合計で約35万トンの吸収源として国連へ報告された。この報告が認められれば、特に海藻類は世界で初めて有効なCO2吸収源として認可されたことになる。国連に報告するインベントリの算定には、気候変動に関する政府間パネル(IPCC)が定める算定ガイドラインに従う必要があり、わが国の算定では国土交通省港湾局による「藻場面積の推計」結果と、農林水産省委託事業:ブルーカーボンの評価手法及び効率的藻場形成・拡大技術の開発(JPJ008722)で得られた「藻場による単位面積当たりのCO2貯留量」の算定パラメータが使用された。後者のパラメータについては、プロジェクトの成果物として『海草・海藻藻場のCO2貯留量算定ガイドブック』(2023,(国研)水産研究・教育機構)が公開されている。以下、その概要を説明する。

算定ガイドブックの公開

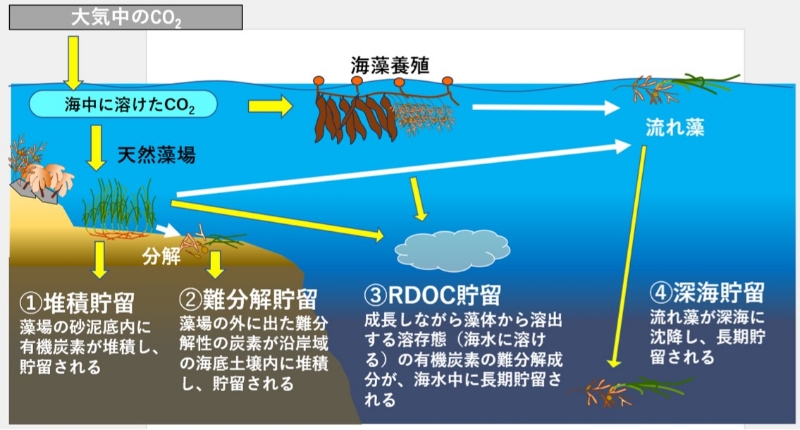

IPCCガイドラインでは、「単位面積当たりのCO2貯留量」を「吸収係数」と呼ぶ。上記した委託事業ガイドブックもIPCCガイドラインに準拠した算定を採用している。ただし、IPCCガイドラインでは吸収係数の詳細まで定められていないため、藻場が有する科学的根拠が確かな4つの炭素海中貯留プロセスにより(図1)、少なくとも100年以上長期貯留されるCO2量を算定している。算定式の詳細についてはガイドブックをご確認いただきたい。

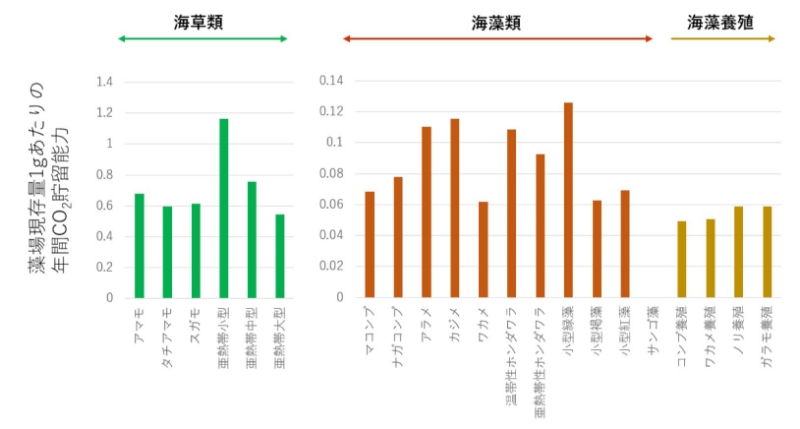

このガイドブックでは、少なくとも1,500種以上の多様な種から構成される全国各地の海草・海藻藻場を、CO2貯留特性や構成種の類似性から17タイプ(海藻養殖4タイプを含め全部で21タイプ)に集約し、さらには海洋環境と藻場構成種の組成から全国の海域を9つの海域に区分している。単純計算すると各海域に17の藻場タイプがあれば全部で153の吸収係数となるが、海域によっては分布していない藻場タイプもあるため、全国各地のCO2貯留量を92の吸収係数で算定する。また、本ガイドブックでは吸収係数をさらに2分割し、藻場で現地計測した単位面積当たりの年間最大現存量(乾燥重量)と、その他の定数をまとめたパラメータとしている。この後者のパラメータを独自に吸収ポテンシャルと名付け、対象とする藻場タイプの1g乾燥重量あたりのCO2貯留量、すなわち対象とする藻場タイプのCO2貯留能力を示している(図2)。したがって算定したい場所の単位面積当たりの最大現存量を現地観測すれば、この吸収ポテンシャルを乗じることで、算定したい場所の精緻な単位面積当たりのCO2貯留量、すなわち吸収係数やその時空間変異を算定できる。

これにより、対象とする藻場のCO2貯留量の算定は、対象とする藻場の分布面積、単位面積当たりの最大現存量を現地観測し、ガイドブックに掲載されている吸収ポテンシャルの値を使うことで算定される。陸域の森林では、一度木を植えて成長が始まると経年的にCO2貯留量が算定される一方、藻場は多年生の構成種であっても季節的な成長と消失を繰り返すため、現存量が毎年変化する。そのため、1年単位で吸収係数を算定することが精緻なCO2貯留量を算定するために重要になる。したがって、単位面積あたりの最大現存量の増加と分布面積の拡大がなされれば、その活動による藻場のCO2貯留量の向上を年単位で反映させることが可能である。

このガイドブックでは、少なくとも1,500種以上の多様な種から構成される全国各地の海草・海藻藻場を、CO2貯留特性や構成種の類似性から17タイプ(海藻養殖4タイプを含め全部で21タイプ)に集約し、さらには海洋環境と藻場構成種の組成から全国の海域を9つの海域に区分している。単純計算すると各海域に17の藻場タイプがあれば全部で153の吸収係数となるが、海域によっては分布していない藻場タイプもあるため、全国各地のCO2貯留量を92の吸収係数で算定する。また、本ガイドブックでは吸収係数をさらに2分割し、藻場で現地計測した単位面積当たりの年間最大現存量(乾燥重量)と、その他の定数をまとめたパラメータとしている。この後者のパラメータを独自に吸収ポテンシャルと名付け、対象とする藻場タイプの1g乾燥重量あたりのCO2貯留量、すなわち対象とする藻場タイプのCO2貯留能力を示している(図2)。したがって算定したい場所の単位面積当たりの最大現存量を現地観測すれば、この吸収ポテンシャルを乗じることで、算定したい場所の精緻な単位面積当たりのCO2貯留量、すなわち吸収係数やその時空間変異を算定できる。

これにより、対象とする藻場のCO2貯留量の算定は、対象とする藻場の分布面積、単位面積当たりの最大現存量を現地観測し、ガイドブックに掲載されている吸収ポテンシャルの値を使うことで算定される。陸域の森林では、一度木を植えて成長が始まると経年的にCO2貯留量が算定される一方、藻場は多年生の構成種であっても季節的な成長と消失を繰り返すため、現存量が毎年変化する。そのため、1年単位で吸収係数を算定することが精緻なCO2貯留量を算定するために重要になる。したがって、単位面積あたりの最大現存量の増加と分布面積の拡大がなされれば、その活動による藻場のCO2貯留量の向上を年単位で反映させることが可能である。

■図1 海草・海藻藻場による4つのCO2貯留プロセス

■図2 各藻場タイプの吸収ポテンシャル。9つの海の平均値を示す。

例。アマモタイプであれば、アマモ1g乾燥重量あれば、約0.7gのCO2を吸収できる。

海草類と海藻類で縦軸のスケールが1ケタ異なることに注意。

海草類と海藻類で縦軸のスケールが1ケタ異なることに注意。

ブルーエコノミーとしての今後の展開

磯焼けに代表される藻場の衰退は気候変動とともに広範囲に拡大している。その一方で天然藻場の再生・維持・拡大活動は労力や資金の問題から局所的な活動に集中せざるを得ない状況が続いている。その打開策として、水産分野では水産庁・水産多面機能発揮対策事業の環境・生態系保全活動の中で、藻場を対象とした活動への支援がなされている。加えて、近年は気候変動対策への機運の高まりから、カーボンクレジットとしてJブルークレジット制度の活用も増大してきている。ただし、漁業者数の減少と高齢化が進む状況下では、新規の取り組みを次々と作り出していくことは難しい。取り組みの増加を促し、確実な事業へとつなげていくためには、経済的にもさらなる自立化・活性化が期待できる要素が必要である。まずは海外で進むブルーエコノミーの動きのように、CO2排出源対策にも活用できる新しい海洋植物バイオマス産業の構築が望まれる。そのためには、バイオマスを作る水産分野とバイオマスを利用する他分野との融合が不可欠であり、カーボンクレジット制度の活用はその推進剤として機能するはずである。GHGインベントリへの藻場の登録がなされたことにより、海草・海藻藻場のCO2貯留量の算定手法やその考え方のさらなる普及が進み、海草・海藻類の保全と活用の双方が活性化されることを切に期待している。(了)

※1 2030年までに生物多様性の損失を食い止め、増加・回復軌道に乗せること

※2 2030年までに陸と海の30%以上を健全な生態系として効果的に保全しようとする目標

環境省HP:https://policies.env.go.jp/nature/biodiversity/30by30alliance/

※3 国が1年間に排出・吸収する温室効果ガスの量を取りまとめたデータ

環境省HP:https://www.env.go.jp/earth/ondanka/ghg-mrv/overview.html

※2 2030年までに陸と海の30%以上を健全な生態系として効果的に保全しようとする目標

環境省HP:https://policies.env.go.jp/nature/biodiversity/30by30alliance/

※3 国が1年間に排出・吸収する温室効果ガスの量を取りまとめたデータ

環境省HP:https://www.env.go.jp/earth/ondanka/ghg-mrv/overview.html

第577号(2024.08.20発行)のその他の記事

- ブルーカーボンによる社会変革 NPO法人海辺つくり研究会理事長◆古川恵太

- 海草・海藻藻場のCO₂貯留量算定に向けたガイドブックの公開 (国研)水産研究・教育機構 沿岸生態系暖流域グループ長◆堀 正和

- 海と人、人と人をつなぎ、豊かな自然を守り伝える (一社)ふくおかFUN代表理事◆大神弘太朗

- 海藻は人を海へ誘う (公財)函館地域産業振興財団・副理事長、北海道立工業技術センター・センター長◆安井 肇

- 事務局だより (公財)笹川平和財団海洋政策研究所主任研究員◆藤井麻衣