Ocean Newsletter

第36号(2002.02.05発行)

- 内閣府特定非営利活動法人 日本ライフセービング協会理事長◆小峯 力

- 日本原子力研究所地球シミュレータ開発特別チームサブリーダー、海洋科学技術センター地球シミュレータセンターシステム管理・運用グループリーダー(兼)◆松岡 浩

- 海上交通システム研究会 副会長◆長尾實三

- インフォメーション1

- インフォメーション2

- ニューズレター編集委員会編集代表者((社)海洋産業研究会常務理事)◆中原裕幸

生命を救う・生命を教える

~ライフセービングの存在意義~

内閣府特定非営利活動法人 日本ライフセービング協会理事長◆小峯 力競技種目に実際の人命救助に要求される要素をとりいれたライフセービング競技において優先されるのは、多くのスポーツにみられる勝利至上ではなく、「生命尊重」の精神である。ライフセービングの存在意義は、人間が最も問いつづけるテーマ、「生命」を教えることにある。

|

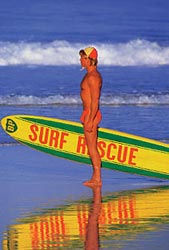

| オーストラリアのライフセービング競技の歴史は古く、1908年に始まったという。(写真:Surf Life SavingAssociation of Australia) |

諸外国においてライフセービングが極めて自然な形で国民の生活に溶け込んでいることを目のあたりにすると、その背景には歴史と深いスピリットのあることに頷ける。わが国のその活動は、「救助」「教育」「スポーツ」によって「生命尊重」の思想が育まれ、それを地域社会へ還元及び貢献していく体系化が叫ばれて久しい。それは学校・地域それぞれのクラブ化によって全国に展開されている。

日本ライフセービング協会は、「LIFESAVING」を以下のように表記している。

ライフセービングは、文字通り人命救助と訳すのが適当である。広義には人命救助を本旨とした社会的活動を意味し、一般的には水辺の事故防止のための実践活動である」

諸外国ではその活動のプロ(公務員)をライフガードと呼び、非プロをライフセーバーと呼んでいる。わが国のその活動は非プロ(ボランティア)による歴史をかさねてきたのでライフセーバーとしている。

そこで、本稿の限られた紙面にてライフセービングを表現する不十分さを恐れ、今日知られたビーチフラッグス等、「生命を救うスポーツ」と題された競技面からの概観であることを許されたい。

ライフセービング競技の起源と精神

はじめに、「ライフセービングはスポーツではない。しかしライフセービング競技はスポーツである」ことを前提にご紹介したい。

この競技は1908年、約100年前にオーストラリアにて始まった。その競技種目は実際の救助に要求される要素をベースに考案され、またその参加者は「Proficiency」と呼ばれる一定条件(年間の救命活動時間)をクリアーした者だけに許されることが特徴である。それは多くのスポーツにみられる勝利至上を超えて、「生命尊重」が優位でなければならないことを意味している。それは以下の言葉が明確に表現している。

「競技に勝つために一生懸命トレーニングし自分を鍛える。そして、その勝利を得たとき、その鍛えられた身体がはじめてレスキューを可能にする。自己のために鍛えた身体が、いつの間にか他者のために尽くすことに繋がっていることが素晴らしい。だから私は一生懸命トレーニングをする。つまり競技のNo.1は、レスキューのNo.1である」(オーストラリア、アイアンマン・チャンピオンGrant Kenny)

さらに1908年、「The Sydney Morning Herald」の新聞記事は明快である。

「ライフセービングのように、スポーツに人道主義の目的が備わったとき、そのスポーツこそ奨励するに値するものである」

この記事が掲載されたのは、日本における明治41年のことであった。今日オーストラリアの国民に、本競技がすでに国技レベルで老若男女に普及・浸透している状況は、こうした歴史と精神からも頷けるのである。

一昨年、日経新聞が興味深い記事を報じた(左頁参照)。オーストラリア政府が高齢者向けのスポーツ振興にライフセービング競技を取り上げるという。政府の試算では高齢者を中心に国民の参加度を10%高めるだけで、年間6億豪ドル(およそ390億円)の福祉予算の削減が可能だという。そこでは社会貢献につながる救命活動の存在性と課題性が見事に体現されている。まさに「一石二鳥」である。今後の日本社会の高齢化問題に、明るい実例として示唆のあるものと思われる。

ライフセービングが生命を教える

以上のように、ライフセービング競技の発展には、スポーツとして勝敗を競いあう要素を充分兼ね備えながらも、その身体活動に確かな哲学を求めていることが強調されている。「そんなことはどうでもいい、スポーツは勝たねば意味が無い」という至上の声も聞こえてきそうだが、逆にそういう時代だからこそ、ライフセービング競技を正しく普及することが、社会に対してスポーツ文化を位置付ける一石となり得るのではないかとさえ思う。そして何よりも、人間が最も問いつづけるテーマ、「生命尊重」を教育する手段としてライフセービングはそれを明確に表現できるプログラムが豊富にある。

すでに数年前より東京都のある区の小・中学校を対象に「ジュニア・ライフセービング」なる教育実践を臨海学校へ導入しており、その成果は教職員及び父母をはじめ、何より子どもらの評価が大変高い。そしてそれが予期されていたように2002年からの新学習指導要領には「水辺活動」が加えられ、そのキーワードは「生きる力」または「命の教育」である。

まさに「生命教育=ライフセービング」は、諸外国の歴史と実例からも否定されず、世界のライフセービングはそこを狙っているのであり、これこそがライフセービングの存在意義なのである。(了)

オーストラリアで小学生向けに用意されるライフセービングの教科書  |  日本経済新聞社2000年4月9日朝刊(c)日本経済新聞社 ◆ クリックすると拡大表示でご覧いただけます |

第36号(2002.02.05発行)のその他の記事

- 生命を救う・生命を教える~ライフセービングの存在意義~ 内閣府NPO 日本ライフセービング協会理事長◆小峯 力

- 海洋大循環の解明・予測で世界に先駆けた研究を!~世界最速コンピュータが大規模シミュレーションを実現する~ 日本原子力研究所地球シミュレータ開発特別チームサブリーダー、海洋科学技術センター地球シミュレータセンターシステム管理・運用グループリーダー(兼)◆松岡 浩

- 読者からの投稿 海洋構造物に実りある未来を 海上交通システム研究会 副会長◆長尾實三

- インフォメーション 1 「交通とテロ対策」に関する交通担当大臣共同声明

- インフォメーション 2 沿岸域パブリックコメントの募集について

- 編集後記 ニューズレター編集代表 ((社)海洋産業研究会常務理事)◆中原裕幸