Ocean Newsletter

第34号(2002.01.05発行)

- 東京大学名誉教授◆奈須紀幸

- 茨城大学広域水圏環境科学教育研究センター 教授◆三村信男

- 21世紀の水産を考える会 代表理事◆河井智康

- 独立行政法人 海上技術安全研究所 大阪支所長◆綾 威雄

- ニューズレター編集委員会編集代表者((社)海洋産業研究会常務理事)◆中原裕幸

CO2を深海底の窪地に溜めよう

独立行政法人 海上技術安全研究所 大阪支所長◆綾 威雄温暖化を緩和するために求められる超大量の回収CO2を貯留する場所として、広大な海洋の活用が注目されている。海上技術安全研究所では、CO2の深海貯留法を過去11年あまりにわたり研究し、CO2投入法COSMOSを提案した。

革新的温暖化対策技術の一つとして注目されるCO2海洋隔離

人為起源の二酸化炭素(CO2)は主に化石燃料である石油や天然ガスなどの燃焼により生じる。CO2は1個の炭素原子'C'に酸素原子'O'が2個結合した化合物であるが、酸素原子の重さは炭素原子の1.33倍であるため、燃焼により生じるCO2の重量は元の燃料の3倍を少し上回る。このことは、原油などの化石燃料を20万トンタンカー換算で毎日4隻弱輸入し、そのほとんどを何らかの形で燃やしているわが国から大気中に排出されるCO2の量は、もし液体として積み込むと20万トンタンカー10隻を超えることを意味している。この内の5%を回収処理するだけでも、2日で20万トンタンカー1隻となる。しかも、わが国のCO2排出量は世界の5%弱に過ぎないことを考えると、京都議定書に中国などエネルギー消費の大幅増加が見込まれる開発途上国が含まれていないことや、インドやアフリカにおける人口爆発などの難問を除いても、技術的観点からもその解決の容易ならざることが理解できる。

一方、平均深度3795mの海洋が保有する分子数は、大気の430倍もある。この「広大な海洋にCO2を処理することにより気候を人為的に制御しよう」というアイディアが1978年に米国の研究者により提案されたがあまり注目されなかった。1988年の米国上院における気象学者の温暖化に関する証言を契機として、このアイディアが見直され、わが国では、1990年に世界に先駆けて実験を伴うCO2海洋隔離研究が始まった。1997年12月には気候変動枠組条約第3回締約国会議(COP3)が京都で開かれ、翌1998年には、CO2海洋隔離が革新的温暖化対策技術の一つとしてわが国の地球温暖化対策推進大綱に記載されるに至った。

このように、CO2海洋隔離は、超大量性を満足する数少ない温暖化対策技術として研究開発の必要性が認識されるようになり、最近では米国、ノルウェーやカナダなどが研究に参画するなど世界的な広がりを見せつつある。

これまで、CO2を海洋で処理する方法として様々なアイディアが提案されてきたが、それらを大別すると、溶解法と貯留法に分類できる。前者は、海洋の広大さを活かし、回収CO2を液体または気体として2000m以浅の海中に溶解拡散させるというもので、大気中CO2増加分の一部が海洋中に取り込まれるという自然循環を先回りする意味合いがある。後者は、CO2がCO2溶解海水より重くなる3500m以深の深海底窪地に液体として溜めるというもので、影響範囲を最小にする狙いがある。いずれの方法も技術的に可能であることから、海洋環境や生態系への影響評価が実現の成否を決定づけると考えられる。表1は、このことを念頭に、両者の特徴と違いをまとめたものである。技術的容易性とコスト面からは、処理深度が浅い溶解法に分があるが、実現にとってより重要と考えられる隔離期間、可逆性(後悔したときに取り返しがつくかどうか)及び環境影響評価の精度と容易性において、貯留法の方が圧倒的に有利であることが分かる。

以上からCO2深海貯留法に関し、貯留サイト近傍の生態系への影響評価を含めた技術開発を急ぐべきと考える

| 技術的容易性 | コスト | 隔離期間 | 可逆性(安全弁の有無) | 環境影響 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 溶解法 | ○ 処理深度2000 m 以浅 | ○ | 50~200年 処理深度と海域に依存 | × 非可逆過程に基づく ため、原理的に不可 | 0 ×∞ となり、評価が困難 |

| 貯留法 | △ 処理深度3500 m 以深 | △ COSMOS 実現時は ○ | 2000年以上 海洋鉛直循環周期以上を期待 | ○ コストはかかるが、 取り出し可能 | 有限×有限 となり、評価は可能 |

海上技術安全研究所におけるCO2深海貯留法についての取り組み

そこで、海上技術安全研究所(旧船舶技術研究所)では、貯留法を念頭に過去11年あまりにわたり研究を行い、500m(北太平洋)~900m(北大西洋)以深で生成するCO2ハイドレート(氷に似た結晶性の準安定化合物で、水との混合物はシャーベット状となる)の性質を明らかにするとともに、貯留法の弱点の一つでもある高深度への輸送問題克服とコスト削減を目指したCO2投入法COSMOS(CO2 SendingMethod for OceanStorage)を提案した。

ところで、CO2深海貯留に要する純コストは、COSMOS実現時には溶解法と同レベルとなり、総発電コストの20%程度と試算されている。しかし、京都議定書がわが国に求めている削減量(1990年実績の-6%)は省エネルギーなど他の削減法と合わせて達成すべきものであることから、深海貯留が受け持つ削減量は高々5%と考えられる。したがって、深海貯留に要するコストは平均すると発電コストの1%程度となり、許容レベルにある。

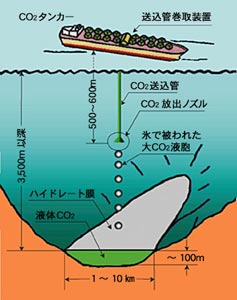

図1は、COSMOSの概念を示している。タンカー輸送されるCO2は、タンク圧力をできるだけ下げる必要性から、ドライアイスになる直前の-55℃程度にまで冷却される。この様な低温CO2は、500mの浅海で十分海水より重くなるため、直径が1m以上の大液泡として放出できれば、海水からの受熱や液泡を覆う氷層の浮力にもかかわらず、3500m以深の貯留サイトまで自然沈降させることができる。図2は、モンテレー湾海洋研究所(MBARI)との共同実海域実験で得られた、直径8cmの低温CO2塊が深度530m付近を0.3m/sの速度で自由沈降してゆく際の様子を示している。当研究所では、MBARIとの協力関係を維持しつつ、まもなく完成する深度6000m対応の大型高圧タンクを使い、本格的なCOSMOS開発に乗り出すこととしている。(了)

第34号(2002.01.05発行)のその他の記事

- 地球温暖化について 東京大学名誉教授◆奈須紀幸

- 海面上昇とアジア・太平洋地域 茨城大学広域水圏環境科学教育研究センター 教授◆三村信男

- 地球温暖化が水産資源に及ぼす影響 21世紀の水産を考える会 代表理事◆河井智康

- CO2を深海底の窪地に溜めよう (独)海上技術安全研究所 大阪支所長◆綾 威雄

- 編集後記 ニューズレター編集代表 ((社)海洋産業研究会常務理事)◆中原裕幸