Ocean Newsletter

第349号(2015.02.20発行)

- PEMSEA(東アジア海域環境管理パートナーシップ)名誉議長◆Chua Thia Eng

- 浜田市水産業振興協会参与◆安達二朗

- 東京海洋大学名誉教授◆大森 信

- ニューズレター編集代表((独)海洋研究開発機構上席研究員/東京大学名誉教授)◆山形俊男

島根県石見海域におけるヒラメの栽培漁業

[KEYWORDS]ヒラメ/種苗放流/再生産効果浜田市水産業振興協会参与◆安達二朗

栽培漁業には、種苗放流により天然魚の加入量に人工種苗を加えることにより、漁獲量の増大を目指す一代回収型と、種苗放流で産卵親魚を増やし、次世代の天然魚としての加入量を増やすことを目的とする再生産期待型の2型がある。島根県石見海域におけるヒラメ栽培漁業の放流効果は直接的効果と再生産効果を併せたものを考えるべきであろう。

栽培漁業の生い立ち

栽培漁業(種苗放流)が始まってから50年余りが経過した。1963年に開始された栽培漁業は、「とる漁業」から「つくる漁業」への転換を目指したもので、漁業を略奪の状態から、資源の増殖により安定的に持続生産する段階へ進展させようとするものである。その動機は1960年に出された『瀬戸内海漁業基本調査』と農林漁業基本問題調査会の答申『漁業の基本問題と基本対策』とにあった。それまでは、沿岸漁業の振興方向が脱漁業者対策に重点が置かれ、増殖技術的な生産対策についての対策が弱かった。基本調査では、瀬戸内海の漁獲量が1950年からの10年間、約20万トン前後で量的な変動は小さいが、マダイ、ヒラメ、クルマエビなどの高級魚が減少し、価格の安いカタクチイワシ、イカナゴなどが増加していることが示された。

そこで答申は、乱獲などによって低価格魚中心の資源構成になったのならば、高級魚の資源回復のためには、漁業規制や保護区域の設定だけではなく、高級魚が成長する過程において、最も減耗の激しい時期を人の力で保護し、自然環境に十分適応できるまで育てて放流することが効果的であるという考え方であった。つまり、人工種苗の大量生産と放流および漁獲管理により、高級魚をかつての資源水準にまで回復・安定させるという発想であり、それが栽培漁業の原点となった。

栽培漁業の2つの型

栽培漁業には一代回収型と再生産期待型の2つがある。一代回収型栽培漁業における種苗放流は、天然魚の加入に人工生産による種苗を加えることにより、短期間での漁獲量の増加を目指すもので、アワビなどの貝類、クルマエビ、ガザミなどの甲殻類、ウニ類が代表的な魚種である。一代回収型の欠点は、回収量をあげるために大きな漁獲の強さが必要となるので、乱獲に陥りやすいことである。また、再生産期待型栽培漁業の目的は、種苗放流で産卵親魚を増やし、次世代の天然魚としての加入量を増やすことにある。そのためには若齢魚を保護しなければならないので、適切な漁獲管理が必要になる。現在、一代回収型と再生産期待型が両立しているのはホタテガイだけであると考えられ、多くの魚種では一代回収型か再生産期待型のどちらかであろう。この報告で取り上げたヒラメは、後述する理由から再生産期待型栽培漁業に該当する。

島根県石見海域における漁業

■写真1:ヒラメ放流親魚 放流後3年:全長49cm、体重1,390g

■写真2:放流後8年:全長89cm、体重7,410g

島根県石見海域にはアジ・サバ・イワシ類などの浮魚を漁獲するまき網漁業、イカ類を釣獲するイカ釣漁業、メバルなどを漁獲する刺網漁業、魚礁などに集まるタイ類・イサキなどを釣る一本釣漁業、カツオ類などを釣る曳縄釣漁業、アカアマダイなどを釣る延縄漁業、海底に生息するカレイ類などを漁獲する底曳網漁業、回遊性のブリ類などを待ち受けて漁獲する定置網漁業がある。年間漁獲量は3~4万トンくらいで、水揚金額は100億円前後となっている。これらの漁業のうちヒラメを漁獲しているのは、漁獲量の多い順に、底曳網漁業、刺網漁業、一本釣漁業、定置網漁業で、全体の漁獲量は年間80~100トンくらいである。そのうち底曳網漁業の漁獲が約80%を占めている。また、ヒラメ漁獲量のうち放流魚が占める割合(混入率)は5%前後である。放流魚の判定は無眼側の体色異常(黒化)によっている(写真1)。現在のヒラメ放流効果は、全国的に一代回収型を表す混入率で評価されている。しかし、島根県では5%前後の低い混入率では種苗放流の意味がないという批判もある。その理由は同じ石見海域の多伎地区のアワビ種苗の放流では、混入率が60~70%にもなる年があるからである。

島根県石見海域におけるヒラメ種苗放流の効果

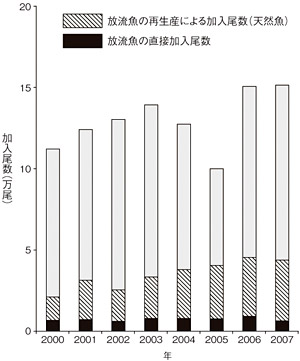

■図1:島根県石見海域におけるヒラメ加入尾数(1歳)の経年変動(2000~2007)

島根県石見海域には、水深120メートルまでの海域に、周年、0歳から9歳までのヒラメが生息している。親魚は雌雄とも3~9歳で、毎年3~5月に産卵する。近年、ヒラメ種苗は例年5月に全長8~10cmまで育成された後、30~50万尾が放流されている。放流された種苗は、翌年4月ごろから漁獲され始めるが、放流から漁獲開始までの約1年間の生残率(添加効率)は4~5%とかなり低い。したがって50万尾の種苗が放流されたとしても、1年後には2万~2万5千尾に減少する。このような状況ではヒラメの回収量が少なくなり、一代回収型栽培漁業は成り立たない。したがって、ヒラメの場合は種苗放流で産卵親魚を増やし、次世代の天然魚の加入量を増やす、という再生産期待型栽培漁業しか考えられない。

ただし、この場合には再生産の様子が眼に見えないので、その効果は水産資源力学的に再生産状況を推定するしかない。すなわち、親(陸上の種苗生産施設の親魚)→子(石見海域の放流親魚)→孫(石見海域の放流親魚の再生産による1歳の加入尾数)の流れのうち、子→孫の親子関係の函数式(再生産式)から孫の量を推定することになる。その結果として、図1に2000~2007年の全体の加入尾数、放流親魚の再生産によって加入した1歳の加入尾数(斜線部分)と前年の放流による直接加入尾数(黒色部分)を示した。再生産による加入尾数は天然魚なので、天然魚の中に占める再生産魚の割合は最高が2005年の0.35、最低が2000年の0.13で、平均0.22である。この割合を再生産効果(世代間効果)の指標とする。

毎年の資源量は、年々の加入量が漁獲死亡と自然死亡により減耗した後の生残量の合計(ヒラメの場合は9年分)なので、放流魚の再生産により加入量が増えることは大きな効果である。また、図1の黒色部分は前年の放流による直接の加入尾数であり、全体の加入量に占める割合を直接的効果とすると、その割合は平均0.06であり効果は小さい。したがって、ヒラメの栽培漁業の放流効果は再生産効果(世代間効果)と直接的効果を併せたものを考えるべきであろう。

近年、国の栽培漁業に対する考え方は、一代回収型よりも放流魚の再生産を目的とした資源造成型に向かっていると思われる。今後も、ヒラメをはじめとする水産資源の持続的利活用を目指して、資源量の調査ならびに種苗放流の活用法などを、検討し進めていくべきであろう。(了)

第349号(2015.02.20発行)のその他の記事

- 東アジア海洋地域における沿岸域総合管理一考察 PEMSEA(東アジア海域環境管理パートナーシップ)名誉議長◆Chua Thia Eng

- 島根県石見海域におけるヒラメの栽培漁業 浜田市水産業振興協会参与◆安達二朗

- 駿河湾サクラエビ漁業の今日 東京海洋大学名誉教授◆大森 信

- 編集後記 ニューズレター編集代表((独)海洋研究開発機構上席研究員/東京大学名誉教授)◆山形俊男