Ocean Newsletter

第348号(2015.02.05発行)

- 国土交通省総合政策局海洋政策課長◆大沼俊之

- 筑波大学附属視覚特別支援学校教諭◆武井洋子

- 大阪教育大学科学教育センター特任准教授◆仲矢史雄

- ニューズレター編集代表(総合地球環境学研究所名誉教授)◆秋道智彌

群体、この興味深い存在

[KEYWORDS]ホヤ/個体性/べき乗則大阪教育大学科学教育センター特任准教授◆仲矢史雄

群体性のホヤは、クローン(個虫)がつながった状態で成長していく。

ある種では、血液を共有し、一斉に世代交代を行うなどの全体で同調する現象がある。その一方で、上手く個虫を切り出すと、一匹だけでも生きていける。

このホヤにとっての「一匹」は、それぞれの個虫なのか、それとも群体全体なのだろうか。

全体が一匹か? 個虫が一匹か?

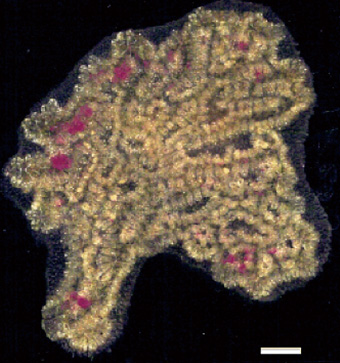

■図1:イタボヤの一種シモダイタボヤ(Botrylloides simodensis)。スケールバーは5mm。

(出典:Saito et Watanabe,1981)

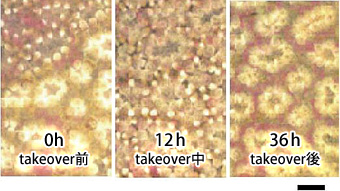

■図2: Takeover現象

Phase変化に伴う群体の時系列写真。写真の左上から右下に向かって一斉に退化し、次世代が一気に元の大きさに成長する。スケールバーは1mm。

私が駆け出しの修士の大学院生だったとき、与えられた研究対象は「群体性のホヤ」でした。大潮の時に伊勢湾の海岸に行き、転石や貝殻、海藻に広がった群体ボヤを採集するというのが、そのころの日課でした。

いつものように朝早く大学を出て、一日採集を行い研究室にもどってきたのですが、その中の一つの群体は全体がぺちゃんこになっていました。これはきっと別な石がこすれて、可哀想につぶれてしまったのだろうな、と思い、そのまま彼らを海水の入ったバケツの中に入れていました。

ところが、次の日の朝、その後の研究の方向を決める衝撃的な現象を目の当たりにしました。バケツを見ると、なんと群体が元に戻っているではありませんか。群体は無性生殖で増えた個虫(クローン)でできています。昨日はつぶれていた個虫が、手品の様に一晩で再現し、元気に海水を濾過していました。

このとき目にしたのは「Takeover」と呼ばれる現象でした。この現象は、一斉に約1週間に1回世代交代を行うという、イタボヤの仲間でみられるユニークな現象です。イタボヤの群体の中では、親の世代の個虫は自らの両脇に次の世代の芽を作っています(図2の0h)。この親世代が一斉に退化したあと(図2の12h)、一斉に次の世代が親と同じ大きさになり(図2の36h)、取って代わるという仕組みをもっているのです。一晩で親と同じ姿に子ども世代がなれる秘密は、親世代が退化するとき、お互いをつないでいる血管網の中に退化でバラバラになった体のパーツを詰め込み、次世代はそれを元にして、一人前の大きさになるというカラクリです。

さて、心を捉えたギモンは、この生き物にとって「一匹」とは何か?でした。個虫一匹一匹が、われわれ人間でいうところの一匹なのか、それとも群体全体が「一匹」なのでしょうか。

この群体ボヤの個虫はうまく手術すれば取り出すことができ、一匹だけで生きて行くことができます。その一方で、「Takeover」現象は、まるで群体全体で一つのシステムとして、同調していました。

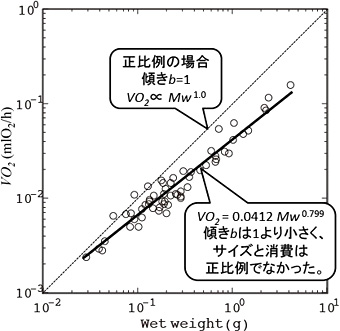

この群体ボヤの個虫の大きさは、そろっていてほぼ同じです。もし、個虫一匹がわれわれ個体性の生物でいう一匹として生活しているのだとすれば、その場合、10匹の群体では使うエネルギーは1匹の10倍、100匹の群体では100倍、1,000匹の群体では、1,000倍と、個虫の数と消費されるエネルギーは正比例するはずです。

群体全体のサイズ効果

■図3:群体のサイズ(湿重量)Mwとエネルギー消費(酸素消費速度)VO2の関係。

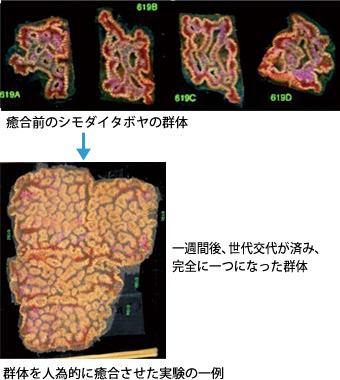

■図4

一方、群体の成長にともなってエネルギーの使い方が、個虫の数と正比例しなければ、群体全体が一つのシステムとして機能していることが示唆されます。というのも、個体性生物は体のサイズとエネルギー消費が正比例せず、大きくなればなるほどエネルギーの使い方がゆっくりになってしまい、すなわち一つの細胞あたりの代謝が下がることが広く知られているからです。

群体性生物にとって、一匹とは何か? という実験生物学にチャレンジしました。群体ボヤをこの研究の対象にするのには、大きなメリットがあります。それは、免疫反応の研究対象としてスライドガラスの上で飼育する方法が先人によって、確立されていること、そして大きな群体から、好きな大きさの群体を作りだせることです。それらの群体はクローンなので、文字通り遺伝的な違いがありません。しかも、分割する際に傷を負った個虫ができてしまっても、次の世代交代のあとにはきれいさっぱり群体は元通りです。

もっとも難点もあり、それは水槽の中では飼うことができず、海に浮かべた生け簀でしか、つまり好適な自然環境の中でしか、元気に育ってくれないという気むずかしい生き物だという点です。

さまざまな大きさのシモダイタボヤを飼育し、群体のサイズとエネルギー消費の関係を調べました。その結果は、正比例ではありませんでした。個虫の数が増えれば増えるほど、単位体重あたり、すなわち一個虫あたりのエネルギー消費は一定の法則(べき乗則)にそって減っていくことが分かりました。つまり、群体は単なる個虫の集合体ではなかったわけです(図3)。

群体性ホヤの実験材料としての面白さは、同じ親群体から分割された群体は互いに血管を癒合させ、再び一つの大きな群体になれる点です(図4)。このメリットを使って群体のサイズを操作する実験を行い、人為的にサイズを変更した場合のエネルギー消費を計測してみました。その結果は、新しい群体サイズに合致したエネルギー消費をすることが分かりました。血管同士でつながった個虫同士は、自己組織的に全体サイズに合わせて代謝をコントロールしていたわけです。

個体性と群体性の境界

さて、個体のサイズ効果は個体性生物で見いだされた現象でした。群体性のホヤも、サイズ効果という点でも、群体全体であたかも一匹であるかのような振る舞いを見せてくれました。果たして、個体性と群体性の境界とは何なのでしょうか?シャーレで培養される細胞も多細胞生物から取り出された細胞であり、それだけで培養し続けることが可能です。それは、群体から個虫を上手く取り出すと、一匹だけでも生かすことができることと同じかもしれません。見方を変えるとわれわれ多細胞生物も、実は個々の細胞でできた「群体性生物」と言えるかもしれません。

このホヤの「群体」とわれわれ「個体」で両者に共通していたのは、サイズに応じて代謝が一定の法則、べき乗則に沿っていた点でした。部分の集合体を全体とみて調べる学問は熱力学や統計力学になりますが、べき乗則が現れるのはとても重要な意味があります。お湯が沸いたり、水が凍ったりする、いわゆる相転移するときの臨界点で見られる現象だからです。そこには、われわれ生物のもつ部分と全体の関係「個体性」を理解し説明しうる鍵がありそうです。(了)

第348号(2015.02.05発行)のその他の記事

- 海洋観光の振興について 国土交通省総合政策局海洋政策課長◆大沼俊之

- 水族館との連携による視覚特別支援学校での授業 筑波大学附属視覚特別支援学校教諭◆武井洋子

- 群体、この興味深い存在 大阪教育大学科学教育センター特任准教授◆仲矢史雄

- 編集後記 ニューズレター編集代表(総合地球環境学研究所名誉教授)◆秋道智彌