Ocean Newsletter

第344号(2014.12.05発行)

- 海洋政策研究財団島嶼資料センター長◆髙井 晉

- 東京海洋大学大学院海洋科学技術研究科教授◆岩淵聡文

- (株)みなと山口合同新聞社 みなと新聞◆佐々木 満

- 第1回"Maritime RobotX Challenge"開催

- ニューズレター編集代表(総合地球環境学研究所名誉教授)◆秋道智彌

海から開ける「水の文明」~未来の食を担う養殖~

[KEYWORDS]海の耕作/養殖の持続成長/水産の復活(株)みなと山口合同新聞社 みなと新聞◆佐々木 満

70億人を超えた世界人口は増え続ける一方、都市化の進展、耕地や水の制約、気候変動などで農業にも陰りが表れ、食料危機の不安が流れる。陸上起源の食料に限界が近づく中、次代の糧は海に求めようという意識が世界で広がっている。

しかし、漁業も資源の壁に突き今後の増産は望めない。こうした隘路を埋める前途有望な食料産業として、1980代から右肩上がりの成長を続けるのが海の耕作「養殖」だ。

海の耕作「養殖」

かつて、私たちヒトの祖先は原野で獣を追い、木の実や草を摘んで日々の糧を得ていた。人類誕生から数百万年続いた過酷で粗野な狩猟、採集という食料調達手段から人々を解放したのは、約1万年前に興った農業(Agriculture=大地の耕作)だった。それにより定住の地と食物の安定供給源を手にした人は、やがて家や国を持つ。人類は農業の興りを契機に、今日の高度な文明(Culture)を築いていった。

20世紀を迎え、進化した人は食物の収穫の場を海にも求めるようになる。養殖(Aquaculture=水の耕作)だ。人が海で耕作できるようになるまでは、それ相応に文明や科学技術が発達するのを待つ必要があった。2次元の陸の上で肺呼吸をする人間が手も目も届かない3次元の海の中でエラ呼吸する魚を手なずけ飼育するには特殊な装備、技術や知識を要すからだ。

養殖の起源は4,500年前の古代エジプトだとか、2,500年前に中国で広まったコイ養殖など諸説ある。だが、それは陸の川や池での話で、広大無辺の海で養殖が本格的に始まったのは、20世紀に入ってからだった。1万年もの歴史を重ねた陸の農業に比べ、養殖はまだ若くて未熟な産業だ。その分、伸び代も大きく、次代の人類の生命と健康を司る食を担う成長分野と目されている。

しかし、日本は四面を海に囲まれた伝統的な魚食国でありながら、上げ潮にある世界の養殖の潮流には乗り切れない。それは、無限の可能性を秘めた海に目を向けて、重点的かつ戦略的に振興する諸外国に比べ、水産・養殖分野に注ぐ政策、技術、資本の配分が乏しいからだと思う。

欠乏する世界の食料─成長する世界の養殖

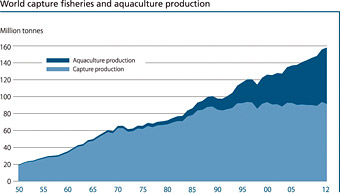

■グラフ「世界の漁業・養殖生産量の推移」

(出典:FAO:The State of World Fisheries and Aquaculture 2014)

世界人口は72億人に達した。今もどこかで一日20万人ずつ増え続け、2050年には95億人を突破、2100年には108億人を超えるといわれている。胃袋を持ち増え続ける人間を養うために、世界の穀物生産は50年までに食用と家畜飼料用を合わせて現行の21億トンから30億トンに増やす必要があるという。

だが、世界的な都市化の進展、耕地や水の制約、気候変動なども加わって、膨張する世界人口を賄うほどの農産物の増産は望み難い。現実に世界の食料需給は既に破綻していて、満足に食べられず栄養失調に苦しむ人々が約8億人いる。その対極には飽食で肥満に悩み、心臓病、脳卒中、糖尿病などに苦しむ12億人がいる。

陸上起源の食料供給に不安が流れる中、世界の魚の需要は先進国の健康志向や新興国の所得向上を背景に右肩上がりで増えている。国連食糧農業機構(FAO)によると、人間一人当たりの水産物消費量は、世界人口が30億人だった1960年代は9.9kgだったものが、71億人に達した2012年には19.2kgと倍増している。結果、総消費量は1億3,620万トンと、ここ5年間だけで1,890万トン、16%も増えた。水産物消費が急増する中、魚の主力供給源だった漁業による生産はここ20年来、9,000万トン前後で頭打ちとなっている。しかも世界の海に棲む水産資源の約50%は満限に達し、25%が乱獲気味で枯渇の危機にさらされている。広大な海洋で魚を追って獲る最後に残った狩猟・採取型食料産業の漁業は資源の壁に突き当たっている。

こうした隘路を埋め、未来の有力な食料供給源になると嘱望されているのが過去30年で12倍の増産を遂げた養殖だ。1990年代から年率9.5%の成長を持続し、2000年代に入っても6.2%で伸び続ける。直近のFAO報告で2012年の世界の養殖生産量は6,660万トンに達し、ここ15年間で倍増した。

一方、日本の養殖は右肩上がりの海外とは対照的に伸び悩んでいる。農林水産省の統計では2013年の日本の海面養殖生産量は100万トンでピークの1988年より33万トン減った。内水面は65万トン減の30万トンで、3分の1に落ち込んだ。

明暗分ける世界と日本─科学技術と資本の投下

■ノルウェー・スタバンガー沖の大西洋サケ養殖場

成長路線を突き進む世界の養殖を象徴するのは1970年代から驚異的な成長を遂げたサケ養殖だ。1960年は2万トンに満たなかったものが、2012年は318万トンに激増した。サーモンが回ってない回転寿司店がないように、欧米産養殖サケの市場は世界中に広がっている。

サケを筆頭に世界の養殖革新を先導しているのはノルウェーだ。その成長の原動力は政府の巧みな養殖分野への民間資本と技術の誘導政策にある。一例をあげれば、1980年代後半に実施したLENKA計画といわれる養殖振興策がある。フランスのミッテラン元大統領の提唱で始まった欧州域内の頭脳・技術集約型産業振興策のEURAKA計画がモデルとされるこの計画は「ノルウェーの養殖振興に資す技術開発をする民間企業を政府は支援する」のが骨子だった。当然、それによって開発された技術はノルウェーの国益に資すものだから「政府は責任を持ってその普及、販売を支援する」。際立ったのは「支援対象は国籍問わず」と付け加えたことだ。

これによって、世界中から最先端の養殖科学技術がノルウェーに集まった。今では世界共通となったペットフードのような栄養価を計算した固形飼料、センサーで魚の食欲や健康を監視する自動給餌管理システム、抗生物質に依存せず魚の病気を予防する水産ワクチンなど例を挙げれば枚挙にいとまがない。目に見えない海の中の魚を監視し、制御、管理する一連の海洋科学技術の集積が世界を凌駕するノルウェー養殖の国際競争力の原動力となっている。

アメリカでは近年、地球のような球体の潜水式沖合システムが開発された。沖合から海底まで自由自在に移動して魚に適した水温、水質、環境を求めて海洋を広く回遊する養殖システムという。マサチューセッツ工科大学は遠隔操作でロボットのように自力航行する養殖イケスの開発に乗り出し、ウッズホール海洋研究所は海底に牛舎のような養殖場を造成し、音響馴致で餌を与えて魚を飼い馴らすSF小説『海底牧場』(アーサー・C・クラーク著)さながらの放牧式養殖の研究開発に取り組んでいることなども伝えられる。

極論すれば養殖は、広大な海を船で魚群を追って走り回る漁業と一線を画し、燃料・CO2排出量を軽減しつつ効率よく魚が創りだせる無限の可能性を秘めた食料生産手段といえる。その養殖を振興する決め手は、海と魚と食に関わる生物、工学、環境、栄養、病理―などあらゆる分野の科学技術をいかに集約するかにある。世界が認める技術立国で魚食大国の日本は、グローバルスタンダードで養殖の可能性に目を向けて、国際競争力を促す科学技術と資本を全国津々浦々に注げば、かつて世界に君臨した日本の水産業は人類の食料問題に貢献する産業として復活し、高齢化や担い手不足に悩む海辺の町にも活気がよみがえると思うのだが......。(了)

第344号(2014.12.05発行)のその他の記事

- 日本固有の領土と発信力 海洋政策研究財団島嶼資料センター長◆髙井 晉

- 海洋文化資源と水中文化遺産保護条約 東京海洋大学大学院海洋科学技術研究科教授◆岩淵聡文

- 海から開ける「水の文明」~未来の食を担う養殖~ (株)みなと山口合同新聞社 みなと新聞◆佐々木 満

- インフォメーション 第1回“Maritime RobotX Challenge”開催

- 編集後記 ニューズレター編集代表(総合地球環境学研究所名誉教授)◆秋道智彌