Ocean Newsletter

第339号(2014.09.20発行)

- 栃木県立馬頭高等学校教諭◆田中邦幸

- 沖縄美ら海水族館名誉館長◆内田詮三

- 語り部・かたりすと◆平野啓子

- ニューズレター編集代表((独)海洋研究開発機構上席研究員/東京大学名誉教授)◆山形俊男

海への思い

[KEYWORDS]語り/防災教育/海外交流語り部・かたりすと◆平野啓子

名作や名文を暗記して舞台などで伝える「語り」では、どのような作品であっても、徹底的に文章を読み込んで、自分の伝えたい思いを、自分の心の表現として言葉にして発しなければならない。

今年度後半に、文化庁文化交流使としてドイツとトルコで「語り」や「朗読」の実演と指導を行う。海外に日本の感性を伝えるのは容易ではないが、「言葉」を通して、海を越えた友好親善のためにも努力していきたい。

「語り」の魅力

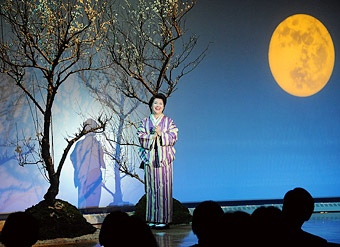

■新釈『婦系図』抄

海の話の前に、私の本業「語り部」について紹介させていただきたいと思う。名作や名文を暗記して舞台などで伝える「語り」では、どのような作品であっても、徹底的に文章を読み込んで、自分の伝えたい思いを、自分の心の表現として言葉にして発しなければならない。したがって、本を見ずに暗誦するのが基本である。この道に入って、四半世紀が過ぎたが、これまでに、古代神話や源氏物語などの古典作品から近現代の作品まで、洋の東西を問わず、小説、童話、詩歌、伝説など幅広く取り上げてきた。

往年のラジオドラマ『君の名は』の名ナレーター、鎌田弥恵師の語りを聞いたのがきっかけで、拙いながらも「語り」を広めたいと頑張ってきた。今では、多くの企業が語り公演のスポンサーについてくれるようになった。特に嬉しかったのは、平成23年度に国語教科書に「語り」の単元が入ったことだ。

また、私は「語り」を総合芸術として認めてもらうべく、私のチームの人たちの協力を得て、音響、照明、季節の風物、所作、コラボレーションにさまざまな工夫を凝らし、また、屋外公演にもいち早く挑んできた。今日では、様々なジャンルの人たちによって、それらの手法に倣って「語り」「朗読」と称する上演が盛んに行われるようになったのは嬉しいことだ。

語りの縁で、消防、防災、農業、地域振興等思わぬ方面からお声をかけていただくようになった。例えば、和歌山の広川町に伝わる安政南海地震津波の際のエピソードをもとにラフカディオ・ハーンが作った『稲むらの火』の話は、防災教育に役立つとのことで、内閣府や消防関係のイベントでの上演依頼を多数いただいた。

また、震災復興応援として、毎年、東北の桜の時期に「美しき桜心の物語 語り会」(東北夢の桜街道推進協議会)を開催し、瀬戸内寂聴先生の『しだれ桜』を地元に伝わる物語とともにお届けしている。災害の教訓を継承するための語りの会、農業を支えた人の話を伝える「語り部交流会」など、語りの活動範囲がますます広がっているのは有難いことである。

海との出会い

さて、このあたりで海の話題に移ろう。

静岡県沼津市生まれの私は、魚の料理が好きだ。海辺に住む人は、魚の食べ方が上手だとよく言われる。皮や目の周り、頬肉など、食べられるところはすべて無駄なく食べて、骨は折り畳み、残ったものを骨とともに、最後にお皿の隅に小さくまとめる。まとめ方が小さければ小さいほど、美しい食べ方といえる。沼津はアジのひらきの名産地だが、私も美しく食べることには自信がある。沼津は、すしネタも新鮮だ。和食が世界遺産になったが、魚は、その主要な食材の一つでもある。改めて沼津に生まれてよかったなと思う。

魚の鑑賞も好きである。旅先に水族館があると、たいてい見に行く。人間が絶対に生息することのできない水の中。そこに、なんてのびのびと美しく魚たちは暮らしているのだろう。小さい魚が身を守るためのさまざまな工夫。群れで泳いだり、砂に潜ったり、保護色だったり。何万年もの命の連鎖、進化によって今の姿になっているのだ。水族館は、ロマンあふれる現代の竜宮城である。

こんな私が、日本ユネスコ国内委員会の初代の広報大使に、さかなクンさんと就任したのは、なんという奇縁だろう、と一人悦に入っている。記者会見の時、昼食に食べた赤い魚のことから話がはずんで、伊豆の金目鯛のことを話題にしたら、さかなクンさんは、澄んだ真剣な目をして、金目鯛はクロダイやマダイのようなタイではないことや深海の話など、学術的な説明も含め親切に教えてくださった。私は、初めてキンメダイ科とタイ科があることを知った。至福の時だった。イラストの大層上手なさかなクンさんからは、これまで何度かイラスト入りのお手紙やメッセージをいただいているが、金目鯛も描いてもらっておけばよかったなと思う。

「語り」で海を越えて

■『エルトゥールル号』府中にて

また私は、今年度後半に、文化庁文化交流使としてドイツとトルコで「語り」や「朗読」の実演と指導を行うことになったが、その打ち合わせのため、先日、トルコを訪問した。イスタンブールの海辺の町を訪れると、その地の人たちはやはり魚をよく食べていることが分かった。この事業における「語り」「朗読」のジャンルでの派遣は初めてなのだ。スーパーマーケットの魚売り場に立ち寄ってみると、売り場は意外と広く、しかも、売り切れの魚も多かった。現地の魚料理は、グリルもフライも大変おいしいにもかかわらず、私が日本人だからと、醤油を持ってきてくれたメンバーがいたのには恐縮した。その醤油を皆もかけて、美味しいと笑い合って食べたのが忘れられない。

トルコでは、芥川作品、枕草子などのほかに、エルトゥールル号遭難事故※を語りたいと思っている。124 年前、トルコの軍艦エルトゥールル号が和歌山県串本紀伊大島沖で座礁、沈没し、生存者を村人たちが懸命に救った感動的な出来事である。これは、後に95年も経てからのイラン・イラク戦争の最中、テヘラン空港に取り残された日本人をトルコが救援機を出して脱出させたことにもつながり、二国間の友情にも結び付いた。私は15年ほど前にこの話に魅了され、その後何度も串本へ取材に行き、語りの脚本を作った。国内ではすでに上演を続けているが、今回、アンカラではこの話を是非にと言われているので、両国の友好親善のためにも力いっぱい上演したいと思っている。

ところで、海外に日本の感性を伝えるのは容易ではない。例えば、「白魚のような指」と言った時に、日本人ならば、「美しい肌の細くしなやかな指」を想像する。ところが、そのまま訳すと「わー、にょろにょろしているようで気持ち悪い!」と感じてしまうことが多いそうだ。そんなイメージを一瞬想像させてしまっただけで、作品が台無しになる。翻訳にはよほどの注意が必要だ。私には、言葉の壁以上に、むしろ感性の壁が厚いと思った。

「言葉」を通しての文化交流使として、その壁を乗り越えるために、多くの人の協力を得ながら努力していきたいと思っている。(了)

第339号(2014.09.20発行)のその他の記事

- 連携ではなく、地域の水産科として~全国唯一の内水面水産科~ 栃木県立馬頭高等学校教諭◆田中邦幸

- 南海の巨魚 沖縄美ら海水族館名誉館長◆内田詮三

- 海への思い 語り部・かたりすと◆平野啓子

- 編集後記 ニューズレター編集代表((独)海洋研究開発機構上席研究員/東京大学名誉教授)◆山形俊男