Ocean Newsletter

第321号(2013.12.20発行)

- 志摩市農林水産部長◆前田周作

- 海洋政策研究財団研究員◆長尾 賢

- 大阪大学名誉教授、第6回海洋立国推進功労者表彰受賞◆内藤 林

- ニューズレター編集代表(総合地球環境学研究所名誉教授)◆秋道智彌

船舶海洋工学の新しい発展を

[KEYWORDS]造船工学/研究技術継承/後継者育成大阪大学名誉教授、第6回海洋立国推進功労者表彰受賞◆内藤 林

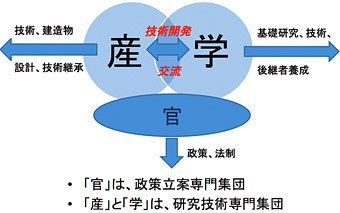

近年の多様な技術革新は造船工学に新しい技術展開を迫っている。これまでの経験を総括し、新しい形の「産学・官」の新しい共同研究システムを構築することが必要である。

技術の新展開、後継者育成、研究学問継承のために、「学」が適切に参加することが大切である。

造船分野の共同研究を振り返ってみて

造船業は典型的な総合産業である。要素技術を深めながらそれらを総合化して性能の良い船を造るため、多くの分野の技術を統合しなければならない。戦後、急速にこの分野の発展を促すために、種々の企業、大学、官庁―いわゆる産学官―の研究技術者、政策立案者が、時代から要請されている研究開発課題の解決方針を策定し、実験、理論研究、計算をし、それらの結果を各社が持ち帰り、独自に自社の設計に生かしてきた。造船、舶用機関、操船機器分野での研究課題解決のプロジェクトが組織されていたのである。参加した大学は、教授も若手も、新しい実験装置を設計製作し、その課題に関する実験、理論研究、その計算を精力的に行い、数カ月ごとに開催される研究委員会で発表・議論し相互の研究友好を深めた。またその研究資源を使って、共同研究以外の独自研究も実施し、実験、計算結果のデータを取得し成果を積み重ね、国際会議で発表し、高い評価を得てきた。このように研究技術者が集中し、共同した研究開発体制は極めて優れた体制であったが、 これを(社)日本造船研究協会(略称SR)が支えてきた。

特にこの共同研究体制の中では、各大学が切磋琢磨し若手研究者が大きく成長し、その下で育てられた卒業生達がその後の日本造船業界の背骨を形成してきた。後継者養成、研究技術継承の観点からも優れた協力共同研究体制だったと考えることができる。

このような良い環境が急速に喪失し始めたのは、10年前の2003(平成15)年に日本造船研究協会が解散した以降である。解散までに、1952(昭和27)年にSR-1で日聖丸の実船試験値と模型試験結果との比較研究を始めとして、2003年のSR-246まで、半世紀以上に渡った産学官の共同研究がなされ、広い分野での膨大な研究技術資産が積み上げられてきた。単に研究技術資産だけでなく、先述したように研究技術継承の側面からも良く考えられた特有なシステムであった。

ところが、2003年新しい研究企画の議論途中であったがSR研究が中断され、この研究体制(以下、SR方式)が終了を告げた。巷間聞くところによると、長年に渡って造船技術開発の中核であったSR 方式を護送船団方式との批判があった様である。どの側面が成果で、どの点を克服すべきか等、どのような総括がなされたのだろうか。どのような協力共同体制を再生するべきかを、「学」を含めてもう少し丁寧に議論しておけば、今と違った面が開けたのではないかと思う。

新しい協力共同と競争の研究体制を

■産学・官の新しい共同研究システム

一方、それと軌を逆にして、韓国、中国が日本のこのSR方式と類似なる方式を採用し、着実に共同研究を進め成果を挙げているのは、衆目の一致するところである。近年、各種の国際会議に出席すると、中国、韓国の論文数、参加者数は日本よりはるかに多い。会議での発表討論を聞くと、両国の若い参加者は自信を深めている。日本からの参加者は大学関係者が圧倒的に多く、企業側からの参加が少ない。企業に余裕がなく、内向きになっているのだろうか。世界地図を見れば極東の狭い地域で世界の船のほとんどを建造している中で、世界に冠たる海運企業と荷主が存在する日本が、研究教育分野においても主導権を維持してゆくことが大切なことであろう。

これまで他分野の技術成果を積極的に取り入れることによって造船工学を新しい段階に押し上げてきたこと、また、近年の素材、計算機、通信を初めとした技術革新は、総合工学たる造船工学に新しい技術展開を迫るだろうことなどを考え、これまでの経験を総括し、新しい形の「産学・官」(官が一歩下がってと言う意味で「・」(中点)を入れてある)の新しいシステムを構築し、協力共同そして適正な企業間競争の関係を構築することが必要であり、その中に「学」が後継者育成、研究技術継承の観点を含めて適切に参加することが大切である(図参照)。近頃、企業側で協力共同の動きがニュースで報じられているが、この発展方向を注目している。

大学再編の中、船舶海洋工学科はどうなる。

大学が大きな再編過程の中にいる。その中で造船学科は名前を変えるなどの変貌を強いられてきたし、今もなおその状況には変わりがない。造船学科は確かに古い学科であり、「船」という建造物そのものの名前が付されている稀有な学科である。学科名から想像されるイメージは明確であり、近年は、「海洋」も付されて船舶海洋工学科とイメージが膨らんできているが、従来の造船工学がその中核的学問体系であることには変わりはない。国際的に海運による物流は国際経済の不況に関わりなく増加しており、日本の地理的位置から考えると、海運を支える造船工学が必要であることは議論の余地はない。その上に、この工学がいかに固有の学問分野を耕し、拡げてきたか、そして「海洋」と言う未開拓の分野への挑戦に臨んでいるかを記しておくことも、これからの展開を考えた時に重要である。

日本の造船工学は、英国から学んで発展してきた面があるが、英国の研究初期の力となったのは物理学者であった。それは、船は比重の差が極めて大きな空気と水の境界(自由表面と言う)を動く巨大構造物であることを主因とし、工学として難しい問題であったからである。例を挙げると、「自由表面を動く時に起きる波動」「巨大構造物を進めるための推進器、プロペラ理論」「400mの長さを有す船舶に必要な馬力の推定」「水面に浮く巨大構造物(船)の構造とその安全性」「波浪中での船の運動理論」「繰り返し荷重が働く金属疲労」「高い水圧下(深海)での海中探査技術」等々の問題は、造船工学に要請される現下の問題でもある。

このような固有の学問領域が広がっているところにこの工学が必要とされている所以がある。学生が入学時に造船工学に興味がなくとも、上記の事実を学びこの学問分野に興味を抱く例は多いが、それは学問的な豊かさと面白さに気付くからである。また、それが急速な発展を遂げる「Nanoテクノロジー」の対極にある「Megaテクノロジー」の一つの象徴であると知り、前者と同様に急速な発展が期待される分野であることを認識するからである。関係者一同がこのことに確信を持つようになれば、後継者育成、研究技術継承に大きな力となる。

原子力工学科が「学生の人気がない」ことを一つの理由にして、学科の再編、縮小に追い込まれて行く過程で福島原発事故が起き、再び原子力工学科の再興を考え、放射能廃棄物処理など困難な課題を研究すべき時がきた。学科再編の難しさである。船舶海洋工学科を支えている人々が衆知を集めて議論し、将来の発展方向性を見定め、「海洋国家」日本の骨格を支える人材を輩出するために汗を流す時が、今であると考えている。(了)

第321号(2013.12.20発行)のその他の記事

- PNLGフォーラム2013の開催と沿岸域の総合的管理(ICM)の推進 志摩市農林水産部長◆前田周作

- なぜ日印海洋連携が重要なのか 海洋政策研究財団研究員◆長尾 賢

- 船舶海洋工学の新しい発展を 大阪大学名誉教授、第6回海洋立国推進功労者表彰受賞◆内藤 林

- 編集後記 ニューズレター編集代表(総合地球環境学研究所名誉教授)◆秋道智彌