Ocean Newsletter

第297号(2012.12.20発行)

- 東京財団上席研究員◆平野秀樹

- 三重県水産研究所 鈴鹿水産研究室 主任研究員◆国分秀樹

- (独)港湾空港技術研究所理事長◆高橋重雄

- ニューズレター編集代表(総合地球環境学研究所名誉教授)◆秋道智彌

東日本大震災の反省~「海洋はフロンティア」から「海洋は国土」へ~

[KEYWORDS] 津波/海洋情報/離島(独)港湾空港技術研究所理事長◆高橋重雄

海はフロンティアと言われて長い年月が経つ。フロンティアは夢のある言葉だが、その「ここちよさ」にわれわれは慣れてしまっている。

2011年3月に東北地方を襲った大津波は、まさにこのフロンティアから来襲した。本土から20km足らずの沿岸域ですらほとんどわかっていない。海をフロンティアでなくするために、われわれは沿岸域の防災・環境・利用に関連する研究を進めなければならない。

発生源で大津波が観測されていれば......

東日本大震災からすでに1年半が経ちます。大災害の衝撃はあまりに大きく、また、忙しさのなか深く考えることもなく日々が過ぎてしまいました。しかし、今、考えれば考えるほどこの震災前について反省させられています。防災を研究するものとして、そして海を研究するものとして、もっとやるべきことはあった、多かったと思います。

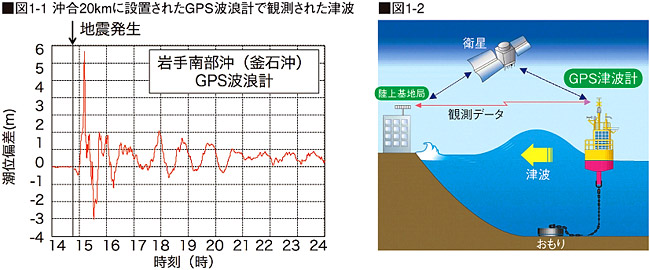

2012年3月11日15時12分、国土交通省のGPS波浪計は、沖合20kmの海上で巨大な津波を捉えました。まさにこの巨大津波災害が最初に予測できた時でした。東北地方は1896年にも明治三陸津波で2万人以上の犠牲者が出ています。当時は津波がどうして発生するかも分からない状態でした。警報もなく避難が遅れ多くの人が亡くなっています。

しかし今は違うはずです。海底地震による海底地盤の隆起・沈降が津波となっていることは、一般の市民も知っている常識です。そこに多くのセンサーがあれば、その発生源からわかったのです。もちろん、今でも地震観測データから津波警報が3分で発令されます。また、すでに述べたようにGPS波浪計も三陸沿岸に6台設置され、この津波を捉え、気象庁の警報の変更に役立てられました。また、三陸沿岸には東大地震研の津波計も2台設置されており、この津波を捉えていました。しかし、もっと多くのセンサーが沖合の震源付近にあれば、そこでの津波が精度よくわかったはずであり、もっと的確な警報、そして避難に結び付いたと思います。実際、震災後こうしたシステムの導入が具体的に開始されています。沖合観測データを用いたリアルタイムの津波伝播予測計算も開発中です。

GPS波浪計だけでなく、発生源の津波を捕らえる技術に関係する多くの技術者や研究者のこれまでの熱意は、本当に頭が下がるものでした。GPS波浪計については、15年も前から東大地震研の加藤照之教授や高知高専の寺田幸博教授、港空研の永井紀彦前主監など多くの方々が単なる調査・研究としてではなく、実用化のための取り組みを熱心に進めてきました。今回の大震災に役立ったのですが、それでもまだ十分ではなかったと思います。

フロンティア(未知の地)のままであった海

なぜでしょうか? 根本的に津波防災への理解が少なかったことを含めて、いろいろな外的な理由は考えられます。しかし、こうした海の観測はもともと少なく、私たち海の関係者も、海は未知の場所でも仕方がないと思ってきたからではないでしょうか?

海洋は、フロンティアです。フロンティアは、「新天地」という意味で将来の発展を感じさせる夢のあるここちよい言葉です。しかし、フロンティアと言われてからすでに長い時期がたっています。フロンティアである「ここちよさ」に慣れてしまっているのではないでしょうか?フロンティアのままでいいと思っているのではないでしょうか?

日本には約450万km2の海があり、世界第6位の海洋大国であるといわれています。しかし、そのほとんどがフロンティアです。未開の土地というよりは、何も知らないところです。恐ろしい津波が潜んでいても不思議ではないところです。津波は、まさに未知の地(フロンティア)から来襲しました。本土から20km足らずの沿岸域ですらほとんどわかっていないのです。今回の津波災害は、このフロンティアをフロンティアのままに放っておいたつけが回ってきたとも言えます。

「海はフロンティア」からの脱却

フロンティアでなくするためには、まずよく知らなければなりません。たとえば現在、地震計は3千個以上あります。そのほとんどが陸上にあります。陸と海では情報量に雲泥の差があり、海の情報は圧倒的に不足しています。日本でも1960年代には「海洋はフロンティア」といわれ、海洋開発が盛んでした。そのまま進んでいたら日本は真の海洋大国になっていたと思います。しかしそれは一過性のブームに終わっています。その後は、海は少数の人々が探検するフロンティアとしてあり続けたと思います。私たちもいつの間にかそれがあたりまえであると思うようになっていました。フロンティアからの脱却には、まずそうした意識の変革が必要であり、そうした探検家の時代から、多くの開拓者が参入する時代に変えることから始まるのかもしれません。開拓者には、少なくとも十分な情報が必要であり、組織的に大量の情報を得ることから始める必要があります。EEZ全体の詳細な調査、そしてリアルタイム情報の取得がまず必要です。

(独)港湾空港技術研究所では、沿岸域の防災・環境・利用に関連する研究を進めています。特に、海の情報のレベルアップに向けて、多くの取り組みを行っていきたいと考えています。例えば、沿岸域の防災のためには関係機関と協力してGPS波浪計を含めた海象観測の広域展開とそのデータを用いたリアルタイム予測技術のアップグレードをはかっていく必要があります。地震や津波だけでなく、台風による高潮・高波に対する準備も重要です。また、沿岸域の海水流動や生態系など海洋環境に関する観測・予測技術の格段の進歩が不可欠です。例えば東京湾や伊勢湾の湾口では、フェリーによる定常環境観測をすでに行っていますが、特に人々の活動に密接な内湾域では、詳細な観測データを用いた、シミュレーションによる総合的で定常的な環境予測を早期に実用化する必要があります。海洋エネルギーの利用についても、1973年の第一次石油危機以来、波力発電システムの研究を進めていますが、波力・海流・洋上風力などの海洋エネルギーの利用の実用化は、研究所だけでなく国としての重点課題となっています。海洋エネルギーの利用については、やはり情報の不足が利用促進の大きな妨げになっており、EEZ内の賦存量やその変動特性の詳細なデータの取得が早急に必要です。

離島は、海の砦であり、海洋利用の拠点としてその価値は多方面にわたり非常に大きいと思います。離島は特に海洋の調査・観測の拠点として不可欠です。少なくとも離島周辺については、徹底した海象や環境、さらには海洋資源・エネルギーの調査・観測を早急に実施する必要があると思っています。離島をフロンティアの砦として、フロンティアからの脱却の砦として、その機能を充実するために、交通システムを含めた施設整備やその技術開発も推進していく必要があります。

(独)港湾空港技術研究所は、沿岸域を、そしてEEZをフロンティアというより国土と考え、それにふさわしい場所にするために、技術の面から貢献したいと考えています。(了)

第297号(2012.12.20発行)のその他の記事

- 離島の土地・海岸部の喪失ー日本国土は実質狭まっている 東京財団上席研究員◆平野秀樹

- 英虞湾で進める沿岸遊休地の干潟再生 三重県水産研究所 鈴鹿水産研究室 主任研究員◆国分秀樹

- 東日本大震災の反省~「海洋はフロンティア」から「海洋は国土」へ~ (独)港湾空港技術研究所理事長◆高橋重雄

- 編集後記 ニューズレター編集代表(総合地球環境学研究所名誉教授)◆秋道智彌