Ocean Newsletter

第297号(2012.12.20発行)

- 東京財団上席研究員◆平野秀樹

- 三重県水産研究所 鈴鹿水産研究室 主任研究員◆国分秀樹

- (独)港湾空港技術研究所理事長◆高橋重雄

- ニューズレター編集代表(総合地球環境学研究所名誉教授)◆秋道智彌

英虞湾で進める沿岸遊休地の干潟再生

[KEYWORDS] 沿岸遊休地/干潟再生/統合的沿岸域管理三重県水産研究所 鈴鹿水産研究室 主任研究員◆国分秀樹

三重県では沿岸環境と水産資源豊かな海を回復させるため、干潟や藻場の再生に取り組んでいる。特に英虞湾において、沿岸域の関係者と連携しながら、一度干拓された場所を干潟に再生する活動を進め、生物豊かな干潟が再生されている。

沿岸域管理は多岐の行政部局にわたるため、効率的な施策を展開するためには、水産単独部局だけでは限界がある。統合的沿岸域管理の視点に立ち、縦割りを超えた真摯な議論と連携が必要になる。

豊かな海を支える干潟・藻場

近年「きれいな海」から「豊かな海」へと沿岸域のあり方について議論されつつある。海域で頻発している赤潮や貧酸素等の環境問題の原因は、陸域からの豊富な栄養供給により生産された植物プランクトンが、それらを摂食する二枚貝や魚類等の高次の生物へ効率的に利用されていないところにあると考えられる。

干潟や藻場は、水産生物の産卵、保育場として沿岸域の生物生産を支えていると同時に、海域の正常な物質循環機能を担う重要な役割をもつ。しかし、明治以降、産業活動の発展に伴い、全国で4割以上の干潟や藻場が姿を消している。「豊かな海」を取り戻すためには、流入負荷削減に加え、過去に消失した干潟・藻場を再生し、本来海域が有していた物質循環機能を取り戻すことで海域の生物生産を増進する取り組みが必要である。

沿岸域における遊休地の増加

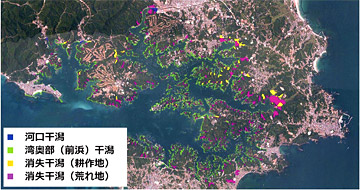

■図1 英虞湾の沿岸遊休地の分布

それでは、どのような場所に干潟や藻場を再生すれば良いのであろうか。近年、全国の沿岸域の埋立地や干拓地では、かつては利活用されていたが、社会情勢の変化により、利用されなくなったエリアが多数存在していることが指摘されている。このような利用率の低いエリアは、全国で約60,000ヘクタール、東京湾では約2,149ヘクタールが存在する(平成14年度首都圏白書)。このような沿岸遊休地は干潟再生の重要な候補地になる。こうした場所の活用は新たな場所に新たな材料を投入して造成する従来の人工干潟造成よりも安価で効率的な手法であるといえる。

この沿岸遊休地の問題は英虞湾においても同様である。干拓により一時は耕作地として利用されていたが、現在は耕作されていない沿岸休耕地が多数存在する。英虞湾では、江戸時代後期から戦前にかけて食糧増産を背景に地域住民によって水田干拓が行われ、70%以上の干潟や藻場が減少した。かつて毛細血管のように入り組んだ湾奥部にあった干潟が消失し、英虞湾の血管が詰まっているようにもみえる(図1参照)。このような干拓地周辺では何が起きているのだろう。干潟が消失することで、その場に生息する生物が減少するだけではない。干拓地を塩害から守るために建設された「潮受け堤防」により、陸域から海域への栄養供給が妨げられ、干拓地周辺の生物生産が貧弱になるという現象が起きていることが明らかになっている。さらに現在では社会情勢の変化とともに干拓地の90%以上が休耕地と化している。このような場所が英虞湾には485カ所(154ヘクタール)ある。こうした実情を背景に、生物生産性豊かな「里海」として英虞湾を再生するために、地域住民と行政、沿岸域の関係者と共に干潟再生を開始した。

地域住民と連携した干潟再生

三重県水産研究所では、(独)科学技術振興機構のサポートを受け、干潟再生事業を2009年10月より開始した。その場所は、かつては干潟であったが、昭和35年に塩害等から干拓地を守るために建設された潮受け堤防と干拓地の間にある約2ヘクタールの未利用の調整池である。現在は陸域からの有機物が大量に堆積して富栄養化し、生物はほとんど生息していない。その潮受け堤防の水門を開放し、干潟再生を実施した(写真1参照)。

あわせて地域住民の方々に干潟再生効果を実感してもらうため、生物観察会や生物調査、アサリの放流、海草の移植、アオノリ養殖等の再生活動を地域住民や行政機関と協力して定期的に実施している(写真2参照)。また県や市の水産や農業行政部局をはじめ国立公園を管轄する環境省とも、将来の事業化へ向けた検討も開始した。時を同じくして英虞湾全域をカバーする志摩市では、2008年3月より漁業者や自治会、NPOや教育機関など約40の多様な主体から構成される「英虞湾自然再生協議会」が組織され、2010年4月からは、志摩市総合計画において、里海づくりと干潟再生を市の重点施策として位置づけられるなど志摩市を中心に沿岸域の統合的管理を実施する基盤が整いつつある。

干潟再生の結果、海水導入前では、6種類しか見つからなかった生物が、海水導入開始6カ月で20種類、開始2年で35種類見られるようになり、周囲の自然干潟と同様の生態系に戻りつつある。また、再生干潟においてアサリの定着や良好なアオノリの生育も確認でき、周辺の漁業者からは、「干潟再生後、海の環境が改善した」という意見をいただくなど、少しずつではあるが、地域住民の理解も得られつつある。

■写真1:潮受け堤防の水門を開放による干潟再生

■写真2:地元住民と行う干潟生物観察会

沿岸遊休地再生の課題

この干潟再生活動には地元志摩市と環境省と連携の元、地元企業が賛同し、CSRを目的に自社所有の沿岸遊休地の再生に着手し、英虞湾ではさらに第2、第3の干潟再生が実現できた。

一度失われた干潟を再生することは容易ではない。科学的には沿岸遊休地に海水を導入することで生物の豊かな干潟へと再生できることが実証されつつある。しかし、実際に沿岸遊休地を干潟に再生するためには、多くの課題がある。一つはわが国の複雑多岐にわたる沿岸管理の状況である。沿岸遊休地を干潟に再生するには、県や市の農業、建設、水産環境部局をはじめ自治会、漁協等との連携が不可欠である。また水門を開放した際には海水が後背地に浸入しやすくなるため、災害対策も考える必要がある。さらに干拓された農地には、休耕地であっても所有者が存在し、干潟に再生するためには所有者の理解も必要である。以上のような課題を解決していくためには、研究機関や水産行政単独では限界がある。今後干潟再生の実現に向けて、統合的沿岸域管理の視点に立ち、目指すべき海域像を共有し、地元住民と行政が一体となった真摯な議論と連携が必要である。

第297号(2012.12.20発行)のその他の記事

- 離島の土地・海岸部の喪失ー日本国土は実質狭まっている 東京財団上席研究員◆平野秀樹

- 英虞湾で進める沿岸遊休地の干潟再生 三重県水産研究所 鈴鹿水産研究室 主任研究員◆国分秀樹

- 東日本大震災の反省~「海洋はフロンティア」から「海洋は国土」へ~ (独)港湾空港技術研究所理事長◆高橋重雄

- 編集後記 ニューズレター編集代表(総合地球環境学研究所名誉教授)◆秋道智彌