Ocean Newsletter

第294号(2012.11.05発行)

- 早稲田大学名誉教授、海洋政策研究財団特別研究員◆林 司宣

- 独立行政法人海洋研究開発機構 理事長◆平 朝彦

- 琉球大学工学部 電気電子工学科 教授◆藤井智史

- ニューズレター編集代表((独)海洋研究開発機構上席研究員/東京大学名誉教授)◆山形俊男

海洋科学技術立国におけるJAMSTECの役割

[KEYWORDS] 未踏の領域/地下微生物圏/国家モデル独立行政法人海洋研究開発機構 理事長◆平 朝彦

(独)海洋研究開発機構(JAMSTEC)の使命は「新たな科学技術で海洋立国日本の実現を支え、国民、世界の持続的発展に貢献する」ことである。

JAMSTECは、世界の誰も到達したことのない場、誰も考えつかなかったような未踏の領域を切り拓き、基礎から応用を創成する研究機関となることが、使命達成の近道であると確信する。

海洋科学技術の発展

日本が海洋国家であることは論を待たない。日本は、国の風土そのものが海洋に大きな影響を受けており、また、その歴史の中で、漁業、交易や海運によって国を立ててきた。しかしながら、1870年代にチャレンジャー号による科学調査が行われたことに比べると、"海洋を知る"ということに関しては、欧米に比べ大きく遅れてきた。日本の海洋に関する基礎研究や技術開発が本格的に始まったのは、戦後であり、1962年に東京大学海洋研究所が、さらに1971年に海洋科学技術センター(JAMSTEC)が設立されてからである。JAMSTECでは、1990年には世界最高深度を誇る有人潜水調査船「しんかい6500」が完成し、1996年には海洋観測船「みらい」が、2002年には地球深部探査船「ちきゅう」が進水し、2007年には「ちきゅう」による科学掘削が南海トラフにおいて始まった。

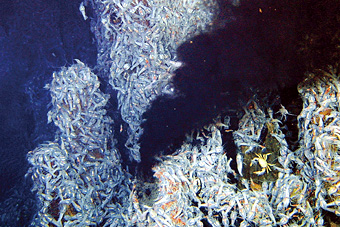

この間、JAMSTECは、海洋深層循環の変化とその地球環境へのインパクト、気候変動メカニズムの解明と全球的な予測、マントル対流とその地球史での変遷、プレート沈み込み帯における地震発生メカニズム、熱水システムと化学合成生態系の実態、日本周辺海域における生物多様性の立証と海底下微生物圏「アーキアワールド」の発見など、ユニークかつ先進的な成果を多数上げてきた。設立から40年で、JAMSTECは世界の一流に成長し、同時に日本の海洋科学の実力も世界のトップクラスとなった。

2011年3月11日、M(マグニチュード)9.0の巨大地震とそれに伴う津波が日本を襲った。この未曾有の出来事は、日本の将来に対して極めて重い課題を突きつけた。福島第一原子力発電所事故に伴う放射性物質の放出・拡散による海洋生物への影響などは、わが国のみならず世界的にも懸念されている。今、海洋科学技術の果たすべき役割が問われている。

日本周辺の海洋と海底は、地球で最も活動的でありダイナミックな場所であると言ってよい。このことは、日本こそが、世界において、海洋研究をリードすべき国であり、また、それが日本の使命でもあることを明瞭に示している。

JAMSTECの使命は「新たな科学技術で海洋立国日本の実現を支え、国民、世界の持続的発展に貢献する」ことである。JAMSTECは、世界の誰も到達したことのない場、誰も考えつかなかったような未踏の領域を切り拓き、基礎から応用を創成する研究機関となることが、使命達成の近道であると確信する。

海洋研究開発の課題

現在、JAMSTECが取り組んでいる課題は大きく3つある。

○地球環境変動と地球生命システムの相互作用について理解を深め、温暖化に代表される地球環境変動から社会を守ることに積極的に貢献する。

○地震・津波・火山現象を引き起こす地球内部のダイナミクスに関し、「ちきゅう」による掘削・観測・分析などによりその基本原理を解明し、日本近傍における防災・減災への活用を図る。

○海洋の中深層から深海底・地殻内の生物の有する特殊・固有な機能を把握し、生物の機能、環境と生物の相互作用、生物の多様化と進化について研究を行うとともに、産業への応用を図る。

近年、これらに加えて、海洋に関する研究課題は、さらに拡大かつ深化してきた。例えば、上記の課題間の複合的、重層的な関連が次第に明らかになり、海洋-地球-生命の統一的な理解の必要性が認識されるようになってきた。また、東日本大震災以降、海洋資源・再生可能エネルギーの重要性が増加しているほか、広大かつ多様な地下微生物圏の発見により、新たな自然観・生命観が創成されつつあり、さらに次世代バイオテクノロジーの分野が開拓されてきた。

■深海生物はバイオテクノロジーの宝庫。

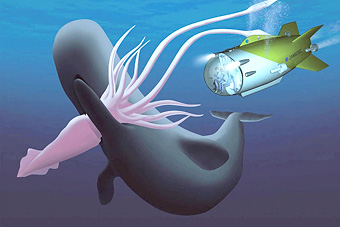

■革新的な技術は新たな次元を開く。

海洋国家日本の姿

それでは、科学技術の視点から見た10~20年後の海洋立国日本の新しい姿とは、どのようなものであろうか。例えば、次のようなことが想定できる。

●海洋生物を利用したユニークなバイオテクノロジーにより、新薬、新物質生成、新酵素などによる新たな産業が起こり、経済推進の中核の一つとなっている。

●海底鉱物資源の成因や産状についての理解が進み、大規模な鉱床が発見され、商業的開発が始まっている。一方、環境負荷低減の指針が確立され、海底鉱物資源開発で世界をリードしている。

●海洋再生可能エネルギー、非在来型炭化水素エネルギー(メタンハイドレート、など)の開発利用において、世界有数の技術を有し、かつ、日本周辺海域での推進のみならず、海外展開において活発な活動を行っている。

●季節レベルの精確な気候変動予測が社会情報として流通している。また、極端気象現象の発生予測を実用化し、これらの予測結果を基に産業の展開や国民の生活保全が営まれている。さらに、観測データを取得・公開、利活用することで、海洋管理や海運の安全確保が実現している。

●地震・津波を監視する観測網を国内外に構築し、減災に向けたリアルタイム情報を適切に流通させるシステムを実用化している。自然災害に対する教育・意識が向上し、国民そして社会の安全・安心に対する備えが浸透している。

●海洋・地球・生命の科学的理解が一段と向上し、各種の数値モデルが社会の各所で利用されるようになり、その知見を用いて、さらなる科学の推進、技術開発、産業への利用、教育啓発が活発化している。すなわち、海洋を基礎においた国家モデルが提示され、それが国民に浸透し、日本が世界における海洋立国の規範となる。その実現のためには、基礎的研究・革新的技術開発から掘り起こしたイノベーションこそが近道である。JAMSTECは、大学等とのさらなる連携、国際協力を展開しつつ、その先頭に立ち続けたい。(了)

第294号(2012.11.05発行)のその他の記事

- 国連海洋法条約採択30周年を迎えて 早稲田大学名誉教授、海洋政策研究財団特別研究員◆林 司宣

- 海洋科学技術立国におけるJAMSTECの役割 独立行政法人海洋研究開発機構 理事長◆平 朝彦

- 離島と沿岸域の総合的管理に海洋レーダネットワークの整備を 琉球大学工学部 電気電子工学科 教授◆藤井智史

- 編集後記 ニューズレター編集代表((独)海洋研究開発機構上席研究員/東京大学名誉教授)◆山形俊男