Ocean Newsletter

第294号(2012.11.05発行)

- 早稲田大学名誉教授、海洋政策研究財団特別研究員◆林 司宣

- 独立行政法人海洋研究開発機構 理事長◆平 朝彦

- 琉球大学工学部 電気電子工学科 教授◆藤井智史

- ニューズレター編集代表((独)海洋研究開発機構上席研究員/東京大学名誉教授)◆山形俊男

国連海洋法条約採択30周年を迎えて

[KEYWORDS] 国際海洋法裁判所/国際海底機構/大陸棚限界委員会早稲田大学名誉教授、海洋政策研究財団特別研究員◆林 司宣

本年は国連海洋法条約が採択されてから30周年を迎える。「海の憲法」ともいわれる同条約は海の法秩序にいかなる変革をもたらしたか。

また同条約のもとで15年ほどまえに設立された国際海洋法裁判所、国際海底機構および大陸棚限界委員会はいかに機能してきたか。残された問題は何か、等について検討する。

本年は1982年に国連海洋法条約(以下、UNCLOSないし条約)が採択されてから30周年を迎える。この機会に30年を振り返り、条約の意義・成果について概観し、残された若干の問題点を指摘したい。

UNCLOSは、1973年に始まった第三次国連海洋法会議において、150カ国以上が参加する複雑な交渉を経て採択された、全320条と9つの附属書からなる包括的条約である。条約は圧倒的多数決で採択されたが、深海底鉱物資源の開発制度に関する条約第11部の規定は開発途上国に対してきわめて有利な内容となっていた。それゆえ、条約採択当時すでに進行し始めていた金属市場の悪化、世界的な市場主義経済への移行等を背景に米国をはじめとする先進工業諸国が反対し、条約批准を差し控えたため、第11部規定を大幅に修正する目的で1994年に深海底制度実施協定が採択されるにいたった。同協定と第11部規定は単一の文書として適用され、今日UNCLOSは通常同協定により修正されたものを指す。条約締約国は現在、EUも含めて162にのぼり、米国を含む未加入国も一般にその規定は現行国際法を反映していると解し、実際に適用している。

国連海洋法条約の意義

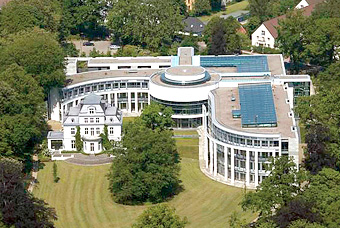

■国際海底機構(ジャマイカ・キングストン)

UNCLOSは海洋の利用と資源、環境にかかわるすべての活動のための法的枠組を定める、まさに「海の憲法」ともいわれる基本的文書である。それは海の法秩序に革命的変革をもたらすとともに、それまで曖昧であった多くの規則を明確にし、国家の慣行を統一した。とくに、多くの国が3海里、12海里等異なる幅を主張し、外国船舶の航行に障害となっていた領海を、条約は12海里と定めた。また、領海が12海里に拡大されることによって領海化し、沿岸国による通航制限の可能性もあった多数の重要国際海峡について、まったく新たに船舶・航空機の自由な通航を認める通過通航制度を導入した。また、沿岸国による一方的拡大が危惧されていた大陸棚の範囲を限定し、さらに諸国家が一方的に設定し始めた排他的経済水域(EEZ)の制度を確立し、深海底とその鉱物資源を人類の共同財産と指定し、その開発を管理するための国際海底機構を設立した。また海洋環境の保護・保全にかかわる基本的義務や原則を定め、その後出現してきた国際環境法の土台を築く役割も果たした。こうして、さもなければ多発したであろう諸国家間の紛争を予防し、国際の平和の維持に大いに貢献してきたといえる。その上なお、条約はその解釈・適用に関する将来の紛争を、原則として一方当事国の要請により開始される国際裁判に付託できる手続を、この種の条約としてははじめて採用した。

UNCLOSは枠組条約とされ、あらたに生ずる問題に対してはその枠組のもとでさらなる規制がつくられる可能性を織りこんだことも大きな特徴である。たとえば船舶が関連する海洋環境の保護に関して主として国際海事機構(IMO)を通じて多くのガイドラインや条約が採択され、それらが一般的に受け入れられればUNCLOSの下での基準となる仕組みになっている。また、国際会議を通じてUNCLOS条文を補足するための新たな条約を採択することも可能であり、漁業に関する一般的規定を基礎にこれを詳細な規則で発展させた国連公海漁業実施協定はその一例である。

国連海洋法条約が設立した諸機関の成果

■国際海洋法裁判所(ドイツ・ハンブルク)

UNCLOSはその目的を達成し、規定を実施するために3つの常設機関を設立した。条約発効後まもなく発足したこれら諸機関はいずれも重要な作業を遂行してきている。

まず、国際海洋法裁判所は、原則として条約に従って提訴されるすべての紛争を扱うほか、ある締約国が拿捕した船舶と乗組員の早期釈放に関する特別な義務的裁判手続もある。また、国際機関などの要請により法律問題に関する勧告的意見を出すこともできる。裁判所にはこれまでに19件の事件が付託され、そのうちわが国も関係した3件※を含め17件が処理済みである。当初は船舶・乗組員の釈放に関する事件が大多数を占めていたが、最近は海洋境界画定紛争も扱い、勧告的意見要請にも応じている。

つぎに、国際海底機構は、当初は主として将来の深海鉱物資源活動の開始にそなえ、鉱業規則作りを開始したが、近年資源への関心が増大し始めるなか、マンガン団塊、熱水鉱床、およびコバルトリッチ・クラストのそれぞれの探査に関する規則・手続を採択した。同機構は、すでに日本を含む13主体とマンガン団塊探査のための契約を、また4主体と熱水鉱床の探査契約を結び、その履行を監督している。

最後に条約は沿岸国がその大陸棚を条約上の要件に従って基線から200海里以遠にまで延長する際、延長部分については、科学的データを添えて21名の専門家からなる大陸棚限界委員会に申請し、その勧告を受けることを要件とした。委員会への申請は現在までに61件にのぼり、そのうちわが国の申請も含め18に関して委員会の勧告が出され、残りは審議中かまたはその順番待ちで待機させられている。

これら申請は、将来の申請や再申請の可能性も勘案すれば合計120件ほどになると見積もられ、これは当初の予測をはるかに超え、処理能力に限界のある委員会の現体制の見直しの必要性が指摘されている。

残された問題点

UNCLOSは包括的な条約ではあるが、交渉当時には予見しえなかった新しい問題がその後に発生している。そのうち最も注目を浴びている問題が、深海底の熱水噴出孔周辺等において発見された微生物や酸素に依存しない生物群の扱いで、とくにその遺伝資源の価値が重視されている。これらは人類の共同財産たる深海底に存しながら国際海底機構の管理の対象たる鉱物資源ではなく、その開発に公海の自由が適用されるか否かが争点の一つとなっている。同問題については、現在国連総会の下で国家管轄圏外の生物多様性の保全・利用に関する作業グループを通じ、新たなUNCLOS実施協定の策定も視野に入れつつ交渉が行われている。

UNCLOS交渉当時想定外におかれていたもう一つの問題に気候変動とそれに伴う諸問題がある。ことに海面上昇は小島嶼の基線や小島嶼国の生存自体にさえ影響を及ぼすおそれがあり、現行条約規定では十分に対処しえない。

最後に、妥協の産物であるUNCLOS諸規定はおのずと多くのあいまいな規定とならざるを得ず、いくつかの問題を残している。たとえばEEZの軍事利用に関しては、主として米国と中国、インド等の立場が激しく対立し、海上における事件が繰り返されてきており、何らかの対策が求められる。(了)

第294号(2012.11.05発行)のその他の記事

- 国連海洋法条約採択30周年を迎えて 早稲田大学名誉教授、海洋政策研究財団特別研究員◆林 司宣

- 海洋科学技術立国におけるJAMSTECの役割 独立行政法人海洋研究開発機構 理事長◆平 朝彦

- 離島と沿岸域の総合的管理に海洋レーダネットワークの整備を 琉球大学工学部 電気電子工学科 教授◆藤井智史

- 編集後記 ニューズレター編集代表((独)海洋研究開発機構上席研究員/東京大学名誉教授)◆山形俊男