Ocean Newsletter

第278号(2012.03.05発行)

- 石巻市長◆亀山 紘

- 宮古市長◆山本正徳

- 文部科学省研究開発局海洋地球課 課長◆井上諭一

- ニューズレター編集代表(東京大学大学院理学系研究科教授・研究科長)◆山形俊男

東北マリンサイエンス拠点始動

[KEYWORDS]東日本大震災/漁業・水産業の復興/海洋生態系文部科学省研究開発局海洋地球課 課長◆井上諭一

東日本大震災からの復興において、漁業や水産業の復興は大きな課題となっている。しかし、大きな打撃を受けた海洋生態系や海洋環境の状況は分かっておらず、このままでは復興はままならない。このため、全国の研究者等を結集し、海洋生態系の調査と新たな産業の創成につながる技術開発を実施する東北マリンサイエンス拠点形成事業を開始した。成功の鍵は、関係機関との連携である。

海の中はいったいどうなっているのか

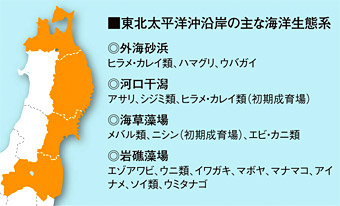

3月11日の大地震と巨大な津波により、われわれに多くの恵みを与えてくれる海の中も大きく攪乱された。多量のがれきの堆積、生物の生息の場である藻場や干潟の喪失、岩礁への砂泥の堆積、地盤沈下による陸と海の移行帯の破壊などが生じ、東北太平洋沿岸域および沖合域の生態系は甚大な打撃を受けた。これに加え、重油や、福島第一原子力発電所の事故による放射性物質など、多様な汚染物質が海域へ拡散した。わが国屈指の漁場を持つ東北において、漁業と水産業の復興は特に重要なものである。しかし、海の中はいったいどのような状況になっているのか。これが分からなければ、漁業の復興といっても手の付けようがない。

東北マリンサイエンス拠点事業の構想

そのような中、文部科学省においても、地元自治体、関係省庁、大学等の研究者などと精力的に議論を重ね、何ができるのかを検討した。この中で浮かび上がってきたのは、やはり生態系をきちんと調べることの必要性であった。確かに、関係省庁や自治体などによるがれきの調査、水質調査、生物のサンプリング調査等により、海の状況把握は出来てきた。一部地域においては漁業を再開する動きも見られる。しかし、本格的に漁業を再開するには、海の現状のデータを知るだけでは不十分である。いま魚が来ているからといって、その場所で持続的に漁をできるかどうかは分からない。稚貝の生育に適した海藻があるからといって、そこで養殖が成功するかどうかは分からない。有害物質の長期的な影響も懸念される。本格的な漁業の再開のためには、海域の流れや化学的な状況、プランクトン類の状況、海藻類の繁殖状況、各種生物の状況、食物連鎖等を通じた物質の移動などを把握した上で、これらの相関関係までを含めた生態系について理解することが必要である。そして、海が今後どのように変化していくかを予測できれば非常に有用である。

一方、復興には待ったなしのいち早い対応が求められている。地元の意向を受けた大学等は、国の対応に先駆け、独自に生態系の調査研究を開始した。これらの取り組みは賞賛されるべきものであるが、これを一過性のものとしないこと、また、個々の取り組みの連携を促し、全体として体系的なものとしていくことが重要である。

さらに、被災地の将来的な経済発展を支えることも重要な課題である。このため、地域の特性やニーズを踏まえた新産業の創出の必要性や、このための技術開発について検討がなされた。

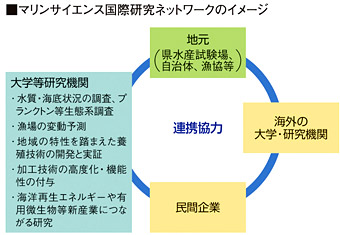

以上のような検討は、文部科学省海洋開発分科会のもとに設けられた海洋生物委員会における議論で集約された。そして、昨年9月に取りまとめられた報告書において、「全国の関連研究者のネットワークとして、三陸沖沿岸域を活動拠点とする大学等を中心としたマリンサイエンスの拠点を東北に形成することが必要である」との方向性が打ち出された※1。また、同報告書では、海洋生態系および海洋環境の攪乱の実態把握と修復機構の解明は学術的にも重要であり、この成果を世界に発信・共有することはわが国の国際的責務であるということや、この拠点が、将来的には国際的な海洋研究拠点として発展、継続することへの期待も表明された。

東北マリンサイエンス拠点形成事業の開始

平成23年度第3次補正予算において、東北マリンサイエンス拠点形成事業と、この拠点に必要な海洋生態系調査船(学術調査船淡青丸の後継船)の建造が認められた。文部科学省では、同拠点形成事業を適切に遂行していくための助言組織として東北マリンサイエンス拠点委員会(主査:田中克(財)国際高等研究所チーフリサーチフェロー)を設置し、同委員会の意見も踏まえ、(1)海洋生態系の調査研究と、(2)新たな産業の創成につながる技術開発の2分野について、それぞれ実施計画を公募した。(1)については、今後10年間にわたり、代表機関を中心に全国の研究者が協力する体制を構築し調査研究を実施する提案を、(2)については、24年度に再度公募を行い課題を絞り込んでいくことを前提に、フィージビリティスタディを行なう提案を受け付けた。その結果、(1)について1件、(2)について17件の提案を採択することとなった。詳細はプレス発表資料※2をご覧頂きたいが、以下に、その概要を紹介する。

[海洋生態系の調査研究]

代表機関の東北大学(代表者:木島明博農学研究科教授)、副代表機関の東京大学大気海洋研究所(代表者:木暮一啓教授)および(独)海洋研究開発機構(代表者:北里 洋 海洋・極限環境生物圏領域長)の3機関を中心に、関係機関の参画も得て、東北沿岸域の海洋生態系が受けた影響とその回復過程の科学的究明と、漁業等の復興への貢献を行う。具体的には、震災前の科学的情報の蓄積がある大槌湾、女川湾、仙台湾などをモデル海域とした調査研究と、陸域から沿岸域、外洋域にかけての生態系の理解とモデル化という2つのアプローチを組み合わせ、東北大学は主に女川湾と仙台湾を、東京大学大気海洋研究所は大槌湾を、海洋研究開発機構は沖合域を調査する。また、調査研究で得られた成果を、漁業・水産業関係者、自治体、研究者、一般市民に発信するためのデータベースの構築を行うこととしている。

[新たな産業の創成につながる技術開発]

52件の提案が寄せられ、17件が採択された。海藻からのバイオエタノールの製造、海藻や未利用水産資源からの機能性物質の抽出・利用、クリーンエネルギーを活用した陸上養殖システムや養殖魚を高付加価値化するなどの新たな養殖技術の開発、水産加工廃棄物のコンポスト化(堆肥化)、排熱を利用したメタン発酵システムによる地域エネルギーの生産、電磁波により魚骨を脆弱化する技術を用いた新たな食品製造技術の開発など、非常にバラエティに富んだ可能性を秘めた課題が揃った。フィージビリティスタディを通じ、地元のニーズとのすりあわせや今後の産業化の道筋を明確にすることが求められている。

事業の成功に向けて

事業実施機関も決まり、いよいよ拠点形成に向けた取り組みがスタートした。この事業は、単なる調査研究にとどまらず漁業等の復興を目的とすることから、関係省庁や地元自治体など、関係機関との連携が非常に重要である。実施機関におけるマネジメントも、非常に難しいものになると予想される。このため、文部科学省の強力なフォローアップや関係機関の協力は必要不可欠であり、事業成功の鍵といえる。関係の方々と一丸となり、事業をより良いものとしていきたい。(了)

(1)東北マリンサイエンス拠点形成事業(海洋生態系の調査研究)平成23年度公募の採択提案決定について

http://www.mext.go.jp/b_menu/boshu/detail/1314705.htm

(2)東北マリンサイエンス拠点形成事業(新たな産業の創成につながる技術開発)平成23年度公募の採択課題(フィージビリティスタディ)決定について

http://www.mext.go.jp/b_menu/boshu/detail/1314827.htm

第278号(2012.03.05発行)のその他の記事

- 海に生きる~マリンバイオマスタウン構想について~ 石巻市長◆亀山 紘

- 復興への挑戦 宮古市長◆山本正徳

- 東北マリンサイエンス拠点始動 文部科学省研究開発局海洋地球課 課長◆井上諭一

- 編集後記 ニューズレター編集代表(東京大学大学院理学系研究科教授・研究科長)◆山形俊男