Ocean Newsletter

第278号(2012.03.05発行)

- 石巻市長◆亀山 紘

- 宮古市長◆山本正徳

- 文部科学省研究開発局海洋地球課 課長◆井上諭一

- ニューズレター編集代表(東京大学大学院理学系研究科教授・研究科長)◆山形俊男

海に生きる~マリンバイオマスタウン構想について~

[KEYWORDS]石巻市/震災復興基本計画/マリンバイオマスタウン石巻市長◆亀山 紘

東日本大震災から復興すべく、石巻市はふたたび「海に生きる」ことを誓い、力強く立ち上がろうとしている。

昨年12月、本市は「まもる・おこす・つなぐ」を基本理念に震災復興基本計画を策定した。新エネルギーを活用した循環型社会、世界最先端のエコタウンの実現のため、海の微細藻類を活用したマリンバイオマスタウン構想を実現していきたい。

はじめに

3月11日午後2時46分、牡鹿半島の東南東130km付近を震源とする東北地方太平洋沖地震が発生し、経験したことのない極めて激しい揺れとその後に襲来した巨大津波により、石巻地方に甚大な被害をもたらしました。襲来した津波の高さは、牡鹿地区の観測地点で最大8.6m以上を観測し、死者3,280名、行方不明者595名(平成24年1月30日現在)にのぼる未曽有の大災害となりました。死者・行方不明者の捜索は、震災から1年が経過しても続けられています。津波被害の恐ろしさと悲惨さを物語っており、心の痛み苦しみに満ちた一年となりました。

また、この津波により、平野部の約30%、中心市街地を含む沿岸域の約73km2が浸水し、被災住家は全住家数の約7割の53,742棟、うち約4割の22,357棟が全壊しました。そのため、被災者の一人ひとりの暮らしを取り戻すための住宅や教育施設の整備が喫緊の課題となっています。大震災からの本格的な復興には、膨大な量の災害廃棄物の適正処理、被災港湾・漁港・漁業の復旧、冠水農地の復旧、商店街・住宅地等新しい町づくり、被災者のための新規の仕事づくりなど様々な課題が山積しています。

「まもる・おこす・つなぐ」を基本理念に

昨年12月に石巻市は、東日本大震災からの復興と新たな発展を図るため、「災害に強いまちづくり」「産業・経済の再生」「絆と協働の共鳴社会」の三つの基本理念を掲げた震災復興基本計画を策定しました。「最大の被災都市から世界の復興モデル都市へ」をテーマに掲げ、基本計画を貫く考え方として、「まもる」「おこす」「つなぐ」の三つの動詞で表現しております。

今年の干支にちなみ、天空に登る龍のごとく、明日への勇気と希望をもって、東日本大震災からの本格的な復興と石巻再生への新産業の創生を図るため、様々な施策を強い信念と情熱を持って貫きたいと考えております。しかし、多くの人々の犠牲のもとに復興がなされることを忘れてはなりません。

震災復興基本計画に提示している主な事業および復旧・復興に係る事業は、10年間で数百件にもおよびますが、「百尺竿頭一歩を進む」の禅語の教えにしたがい、百尺の竿頭から一歩踏み出す勇気をもって取り組んでいます。

また、昨年10月に設立した石巻復興協働プロジェクト協議会が目指す、新エネルギーを活用した循環型社会、世界最先端のエコタウンの実現により、産業の創造と雇用の創出を図り、魅力的な都市として本市を復興させるための産学官協働事業を推進しております。

バイオマス、太陽光、風力を利用した発電など新エネルギーの利活用を進め、循環型社会を実現することを目的として、公共施設への太陽光発電の導入や一般家庭・事業所に対する市独自補助制度を平成21年度から進めています。また、地球温暖化、石油資源の枯渇などの地球的規模の問題を抱えている現在、バイオマスの利活用の推進は喫緊の課題です。特に、石巻市は、北上川の河口部に開けたまちであり、海からの自然の恵みを受け発展してきた都市です。

この度の東日本大震災から復興すべく、漁師たちは、「海に生きる」ことを誓い、海産物を育て、絆を育て、そして、浜の未来を育てるため、力強く立ち上がっています。

マリンバイオマスタウン構想

■マリンバイオマスタウン構想

ところで海に生きる小さな単細胞の藻類の中には、光合成によって炭素数30~40の炭化水素を大量に生産するオイル産生微細藻類が存在します。これらの微細藻類を培養することにより、バイオ燃料を生産する方法が考えられています。

現在、高い増殖率と油脂含量の高い微細藻類の探索が行われていますが、これらの中には、炭化水素の含有量が、乾燥藻体重量の75%に達するものもあります。微細藻類から生成するバイオ燃料は、主にディーゼル油代替として使用されます。バイオディーゼルとしては、他にヤシ油、ひまわり油、菜種油などの植物油が利用できますが、微細藻類は光の利用が可能な限り年間を通じて培養できるとともに、燃料生産性効率が植物油の中で最も高いヤシ油に比べて、微細藻類は約10倍~20倍の生産性を有すると報告されています。また、微細藻類の培養には肥沃な土地や耕作用の畑を必要とせず、四季を選ばず増殖させることが可能であることから、バイオ燃料を製造するのに用いられている他のバイオマスと比較すると、際立って生産効率が良いと言えます。微細藻類の燃料への応用は、実現の可能性が高いと判断されます。

さらに実現性の高いバイオテクノロジー領域の一つは、医薬品、生理活性物質、機能性食材をはじめとする医療・健康に関する領域で、微細藻類が産生する機能性物質に着目し、その利用を目指すものです。また、草食性家畜や二枚貝のための飼料や環境浄化を目的とした農・水・環境バイオ技術に関わる領域で、主として微細藻類そのものを有効活用するもので、水産分野における海産魚貝類の養殖産業における重要性はこれから増すものと考えられます。

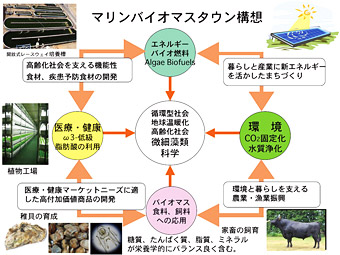

以上の点を踏まえて、私の考えているマリンバイオマスタウン構想は、図に示すように、微細藻類のもつ機能性成分を最大限に活かし、エネルギー・環境・医療・食糧の分野に貢献する科学産業の構築にあります。

微細藻類は、約30億年前に地球の海洋に出現した最初の生物の一つであり、その光合成能力により大気中の主成分であった二酸化炭素を酸素に置き換え、現在の大気組成をつくる原動力となったものです。現在の地球環境を作り上げ、今なお地球上の生命体を養い、人類はそれが生成した資源を利用する恩恵にあずかっています。

地球温暖化、石油資源の枯渇や食糧問題など人類の生存を脅かす問題の解決に微細藻類の果たす役割は大きく、微細藻類を積極的に活用するさきがけとなる街づくりを進めていきたいと考えています。(了)

第278号(2012.03.05発行)のその他の記事

- 海に生きる~マリンバイオマスタウン構想について~ 石巻市長◆亀山 紘

- 復興への挑戦 宮古市長◆山本正徳

- 東北マリンサイエンス拠点始動 文部科学省研究開発局海洋地球課 課長◆井上諭一

- 編集後記 ニューズレター編集代表(東京大学大学院理学系研究科教授・研究科長)◆山形俊男