Ocean Newsletter

第277号(2012.02.20発行)

- ミシガン大学 陸水生態共同研究機関研究員◆藤崎歩美

- 東京都港区議会議員◆榎本 茂

- 東京大学大学院人文社会系研究科 研究科長・教授◆中地義和

- ニューズレター編集代表(総合地球環境学研究所・教授)◆秋道智彌

ヨーロッパ文学と海

[KEYWORDS] 危難/イニシエーション/海洋文学の未来東京大学大学院人文社会系研究科 研究科長・教授◆中地義和

古来ヨーロッパにおいて、邪悪な力の潜む魔界として想像されてきた海は、冒険物語の特権的な舞台であった。予期せざる危難に陥った航海者が、もてる資源と知能の限りを尽くして自然の猛威と格闘する緊迫感、それを通じて果たされる人間的成長にこそ、海洋文学の醍醐味はあった。

前近代には、航海者がたどる運命にはある種の超越的な意志が働いている、という感じ方があった。科学技術が飛躍的に発展した今日、海洋文学は困難に直面しているが、また新たな展開の可能性を秘めている。

魔界としての海

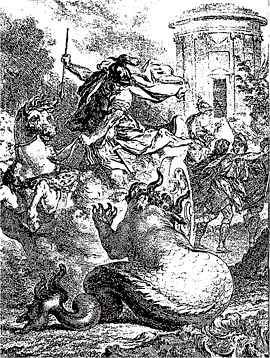

■イポリットに襲いかかるポセイドーン(J.ラシーヌ『フェードル』(1677)、18世紀後半の挿絵)。ここでは半牛半龍の姿をとるが、人間の姿をまとって表象されることもある。

ヨーロッパでは古来、海は冒険物語の特権的な舞台であった。それは、陸に比して海が人間の統御の及ばない恐るべき世界、予想もつかない危難の待ち受ける魔界であったからだ。そのような海には、半馬半蛇の海の怪物たちが引く戦車に乗った海神ポセイドーン(ネプチューン)が棲んでいた。ホメーロスの叙事詩『オデュッセイア』(紀元前8世紀)において、トロイア戦争の英雄オデュッセウスがエーゲ海を挟んでわずか数百キロ西方のギリシアに帰還するのを十年間も阻止するのは、この海神である。エウリピデス、セネカ、そして17世紀フランスの悲劇詩人ラシーヌがともに取り上げた悲劇で、女主人公フェードルの義理の息子イポリットが乗る馬の脇腹を三叉矛で突き刺し、若者を死に至らしめるのも、この海神の仕業である。『オデュッセイア』にはまた、半人半鳥(中世以降は半人半魚)の姿をして、えも言われぬ美しい声と竪琴と笛で水夫たちを惑わし、難破させては貪りくらう、セイレーンと呼ばれる魔女たちが登場する。

時代が下って大航海時代以降になると、航海日誌や架空の旅行記、また冒険小説の類が多数書かれる。しかし、海を行く人間が気象の急変や予期せざるトラブルに遭遇し、もてる資源と知恵の限りを尽くして危難をかい潜りながら、超自然的な力に運命をゆだねるという構図は、基本的に古代と変わらない。人智を超える運命の観念は、宗教的楽園を求める17、18世紀のユグノーたちが書いた流浪の記録のみならず、D.デフォーの『ロビンソン・クルーソー』(1719)や、こちらは新大陸の作家であるが、H.メルヴィルの『白鯨』(1851)にも底流している。ただしその超越性は、古代のように異教の神々の属性ではなく、キリスト教的な〈摂理〉に近いものに変質する。

19世紀のフランスで、未来科学小説の要素を加えて新しい海洋冒険小説を発明したのは、ジュール・ヴェルヌである。なかでも『海底二万里』(1870)は、いち早くわが国に紹介され、十指に余る邦訳を通して今なお多くの読者を惹きつけている。「動クモノノナカヲ動キヤマズ」というノーチラス号の掲げるモットーは、海という動的な要素のさなかを、船(潜水艦)という脆弱な人工物がたえまなく移動しつづける昂揚と不安を凝縮している。同時代の少年詩人A.ランボーが、「酔いしれた船」に仮託して書きつけた一句「狂おしい板切れとなってぼくは駆けた」は、海洋文学のこの二面性を言い当てている(『酔いどれ船』(1871))。

■セイレーンの誘惑に耐えるオデュッセウス

(ジョン・ウィリアム・ウォーターハウス画、1891)

成長の物語

凪いでいた海が不意に様相を変え、みるみる荒海に変貌するときに、冒険の条件は整う。自らが意図して引き起こしたのではない困難を相手に格闘する主人公こそ、冒険譚が必要とする人物像だ。「酔いしれた船」がそうであるように、ダイナミックな能動性を体現するのはつねに海であり、冒険者はそれに翻弄される受動的な存在である。

オデュッセウスが最後にはイタキ島にたどり着くように、アルゴ船一行を率いて金羊毛探索に出かけたイアソンが紆余曲折の末に故郷イオルコスに帰還するように、ロビンソンが従僕のフライデーのみを伴って孤島で28年間過ごしたあと故郷に戻るように、冒険物語は通常「出発-冒険-帰還」の図式を踏まえる。ただし、帰還時の主人公は出発時と同じではない。冒険を通じて成熟を遂げている。冒険小説がしばしば成長小説、未熟な若者がたくましい大人に変貌するイニシエーションの物語となるのは自然な成り行きだ。

現代は海洋冒険文学が成立しにくい時代である。もちろん、人間が海という自然を知悉するに至ったとは言えない。それどころか、自然の猛威を前にした人間の無力さは、このたびの大地震と津波が見せつけたとおりだ。しかし古代はおろか、19世紀と比べても、今日の文明世界は、気象変化の予見、遠隔通信手段、船舶の性能一般に関して、はるかに有利な条件を有している。科学技術の目覚ましい進歩によって、冒険譚に不可欠な、自然の猛威と人間の能力との拮抗が成立しにくくなっているのだ。それはちょうど、共同体のしきたりや親の不承知という障害が、恋人同士を強い絆で結びつけていた時代と比べて、その重しがとれた現代では恋愛小説がひどく困難になっている事情と似通っている。

21世紀の海洋文学はいかに

いきおい、現代文学における冒険譚の多くは、多少とも遠い過去に時代設定を行なう。さもなければ、人生の苦難の比喩、あるいは創作行為自体の比喩に転じる傾向がある。E.R.クルティウスの名著『ヨーロッパ文学とラテン中世』(1948)が示すように、人生の比喩としての航海は、ウェルギリウス、ホラティウスらラテン詩人からダンテを経てルネサンス期に到るまで連綿と続く文学伝統を形成している。「かの人に告げよ/恐ろしい海原を漕ぐ/船旅の半ばに/わが命のやつれ果てると」(池田 廉訳)と14世紀イタリアの詩人F.ペトラルカは歌った。近代に入っても「生に倦み、死を怖れ/潮の干満に弄ばれる帆船のように/わが魂は無残な難破に向けて帆を広げる」と嘆いたP.ヴェルレーヌをはじめ、類似の比喩は頻繁に見られる。一方、創作のプロセスを航海にたとえる伝統も同じくらいに古い。作品の書きはじめが船出に(「帆を張る」「とも綱を解く」)、その完成が航海からの帰還に(「帆を畳む」「港にたどり着く」)になぞらえられる。詩人は、途上に待ち受けている嵐や暗礁や海の怪物と闘いながら、帰港しなければならない。フランス現代小説には、海洋冒険小説と見まがう一作品をそっくり、規範にはまらない独自の小説を書く困難の比喩に仕立てるメタ小説さえ生まれている(ミシェル・リオ『Melancolie Nord』北のメランコリー(1982))。

想像界は否応なしに現実界を映しだす。文明の進化は文学ジャンルを変容させる。飛行機は、旅の速度を速め、旅を格段に簡便なものにした。その反面、かつての徒歩の旅、馬車の旅、船旅がはらんでいた苦難も味わいも、空の旅は捨象する。文学が旅から汲みとれる資源は、確実に乏しくなった。今日の冒険譚は宇宙探査船に託されるのか。いや必ずしもそうではないだろう。われわれの住む地球にあって、テクノロジーの目覚ましい発達をもってしても、海洋世界は今日なお底知れない謎に満ち、脅威を秘めている。ポセイドーンやセイレーンは死に絶えていない。21世紀を舞台とする、しかも比喩ではない、来るべき海洋文学の傑作は、はたしてどのようなものだろうか。(了)

第277号(2012.02.20発行)のその他の記事

- アメリカにおける五大湖環境修復への取り組み ミシガン大学 陸水生態共同研究機関研究員◆藤崎歩美

- 環境への新たな取り組み~海洋生物によるCO2吸収~ 東京都港区議会議員◆榎本 茂

- ヨーロッパ文学と海 東京大学大学院人文社会系研究科 研究科長・教授◆中地義和

- 編集後記 ニューズレター編集代表(総合地球環境学研究所・教授)◆秋道智彌