Ocean Newsletter

第277号(2012.02.20発行)

- ミシガン大学 陸水生態共同研究機関研究員◆藤崎歩美

- 東京都港区議会議員◆榎本 茂

- 東京大学大学院人文社会系研究科 研究科長・教授◆中地義和

- ニューズレター編集代表(総合地球環境学研究所・教授)◆秋道智彌

環境への新たな取り組み~海洋生物によるCO2吸収~

[KEYWORDS] 地球温暖化/海洋環境/京都議定書東京都港区議会議員◆榎本 茂

2009年9月にニューヨークで行われた国連気候変動首脳会合で、鳩山首相(当時)は温室効果ガスの中期目標について、「2020年までに1990年比で25%削減を目指す」と表明した。

この高い目標数値に対し、経済界からは強い反発があったが、政府はその後も方針を固持し、チームマイナス6%から、チャレンジ25へと大きく舵を切った。

京都議定書により定められた削減義務達成の節目となる2012年。日本は新たな環境対策を講じる転機を迎えている。

BLUE CARBON(ブルーカーボン)

鳩山首相が温室効果ガス削減目標25%に言及した約1カ月後、日本ではほとんど報道されませんでしたが、京都議定書の基準数値などを算出している国連機関「国連環境計画(UNEP)」が、ある環境レポートを発表しました。その環境レポート『BLUE CARBON:The Role of Health Oceans in Binding Carbon』(ブルーカーボン;炭素固定化における健全な海洋の役割)(2009年9月発行)によると、全世界から1年間に排出されるCO2の量は炭素重量換算で72億トンであり、そのうち森林など陸上で吸収しているのは9億トン(12.5%)、海が吸収しているのは22億トン(30.5%)、残りは大気中に放出しているということです。海が吸収しているCO2には海水そのものが吸収する量も含まれておりますが、興味深いのは森林など陸上植物に対比した海洋生物のCO2吸収量です。なんと、地球上の生物が固定化する炭素のうち、森林など陸上植物の吸収する量が45%であるのに対し、海洋生物の吸収するCO2は全体の55%を占めているというのです。

『BLUE CARBON』では、海洋生物によるCO2吸収の重要性を指摘しています。海洋面積は地球の70.6%を占めているため、陸と単純比較はできないと思われるかもしれませんが、海洋生物は全海洋面積の0.2%にしか過ぎない沿岸域に集中して生息しているのです。つまり、沿岸に生息する海洋生物は、陸上植物を上回る大量の炭素の固定化を行っており、地球規模の温暖化対策を考える上で、沿岸域の海洋環境問題は避けて通れない重要な課題だということです。

日本の海岸線延長距離は約3万5,000km。国土面積当たりの海岸線延長は先進国の中でも最大級です。つまり、日本は世界的にも主要なブルーカーボン貯蔵国であり、カーボンマイナスの潜在性が非常に高いといえるのです。現在、日本は京都議定書の「6%削減」義務を果たすために官民で年間1兆円を投じて排出量枠を買っていますが、将来ブルーカーボンが数値化され、排出量取引基準値に含まれるようになると、日本の立場は大きく変わる可能性があるといえます。

CO2を吸収しやすい海をつくろう

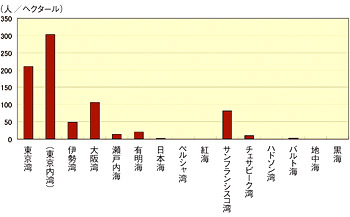

■図1:国内外の閉鎖性内湾の海域面積当たりの人口「世界につながる地域のエコ」東京大学大学院新領域創成科学研究科磯部雅彦、2010/3/13かしわ環境ステーション環境部会環境シンポジウム資料)

京都議定書の目標達成に向けた対策の一つとして、森林吸収源については、2008年3月に改定された「京都議定書目標達成計画」で、6%の削減目標のうち3.8%にあたる1,300万炭素トンを森林で吸収することとしています。しかし、従来の森林整備水準で推移した場合、京都議定書の目標に対し110万炭素トンが不足すると見込まれており、目標達成のためには、全国で毎年20万ヘクタール程度の追加的な森林整備が必要であるとされています。この20万ヘクタールという面積は東京都の面積に匹敵します。つまり、毎年、東京都と同等の面積の森林整備を行わなくてはならないということ。森林吸収源を中心に削減目標を達成するのは非常に困難であるといえます。これからの日本は、新たな森林整備によるCO2吸収を補うために、海の環境を守ることによってCO2の削減に取り組むことが重要だと思います。大量の炭素を固定化してくれるサンゴ礁を守り、陸上の植物と同じようにCO2吸収を行うアマモや昆布などの海草や藻類の育成に適した浅瀬、多種多様な生物が生息できる磯場などを守り、増やす努力をしていくべきでしょう。

また、汚れた海に海草は育ちません。海の水質を汚している最大の原因は工業排水ではなく、私たちが日々使い流している家庭排水です。図1によると沿岸域人口の多い東京内湾は100メートル四方(1ヘクタール)あたりに約300人が生活排水を流しており、世界で最も負荷の高い海です。沿岸域の水環境を改善するためには私達自身が海に優しい生活をしていく必要があります。カロリーの低い食品やとぎ汁を出さない無洗米の使用、食べ残しをしない食育、食器やフライパンの油や汚れを紙などで拭き取ってから洗えば70%以上も海に対する排水負荷を減らすことができます。CO2を吸収しやすい海をつくるためには、私たちが日常生活でできることもたくさんあるのです。

水辺に親しむことからはじめる

東京の海はかつて死の海と呼ばれたほど汚れた海でしたが、今では、すこしずつ水質が改善し水遊びなどができるようになりました。世界で最も人が負荷をかけている海は、人の手によって甦る海として、ある意味でブルーカーボンの象徴的な海といえるでしょう。東京港の護岸は、そのほとんどがコンクリートの垂直護岸となっています。これは、船の接岸を容易にするためと、ゴミなどが引っかかり難くすることで管理をしやすくするためです。しかし、近年になって垂直護岸の前面に石を積み上げて、多様な生物の生息環境を作り出す新しいタイプの護岸が作られるようになり、再び水辺でカニなどの水生生物やシラサギなど浅瀬でエサを取る水鳥を見ることができるようになりました。東京港の第六台場には巨大な水鳥のコロニーがあります。沿岸域の生態系の頂点に位置する水鳥の数が増えたということは、エサとなる魚類やカニなどが増えたことを意味し、周辺海域の自然環境が改善しつつあることを示しています。

この生物多様性に配慮した護岸は、傾斜面となっているために浅瀬を生活の場としている生き物にとっては快適な水辺環境ですが、潮の干満によって浮遊ゴミが引っかかりやすいのが欠点です。その管理には大変な労力とコストを必要とします。そこで筆者が相談役をしているNPO海塾(写真参照)では、生物多様性護岸のゴミ拾いを市民参加型のイベントとして開催しています。イベント参加者は生物多様性護岸を清掃する経験を通じ、実際に水質が改善されつつあることや、護岸に棲む生き物を観察することができ、東京の海を身近な存在として感じることができるようになります。また、NPO海塾は港区に働きかけて芝浦の運河にカルガモの人工巣を設置し、沿岸住民がカヌーを使って巣の観察や管理をする仕組みを作ったり、ゴムボートを使った自治体主催の水上運動会を企画運営するなど、住民が水辺に親しむためのお手伝いをしています。このような取り組みが、一般市民がブルーカーボンを意識し、海に優しい生活をする動機づけとなることを期待しています。(了)

■NPO海塾=東京都港区の水辺を活動拠点とする団体。水辺のレジャーに関するルールやマナーの啓発を行うと同時に、水辺の環境学習、調査・研究などを通じ、人々に水辺での楽しみ方を提案し、人々が安全で楽しく水辺に親しめるような環境を創造することを目的として活動している。

http://www.umijuku.net/

第277号(2012.02.20発行)のその他の記事

- アメリカにおける五大湖環境修復への取り組み ミシガン大学 陸水生態共同研究機関研究員◆藤崎歩美

- 環境への新たな取り組み~海洋生物によるCO2吸収~ 東京都港区議会議員◆榎本 茂

- ヨーロッパ文学と海 東京大学大学院人文社会系研究科 研究科長・教授◆中地義和

- 編集後記 ニューズレター編集代表(総合地球環境学研究所・教授)◆秋道智彌