Ocean Newsletter

第270号(2011.11.05発行)

- NF-UBC ネレウス・海の未来プログラム 副統括(Co-Director)、ブリティッシュコロンビア大学 上級研究員◆太田義孝

- 静岡大学 創造科学技術大学院教授、第4回海洋立国推進功労者表彰受賞◆鈴木 款(よしみ)

- 東京大学名誉教授、第4回海洋立国推進功労者表彰受賞◆吉田宏一郎

- 『人と海洋の共生をめざして~150人のオピニオンV』発行

- ニューズレター編集代表(東京大学大学院理学系研究科教授・研究科長)◆山形俊男

海を重視した利活用プロジェクトの検討方法

[KEYWORDS] 伝統的自然観/利活用基準/総合観測実験基地東京大学名誉教授、第4回海洋立国推進功労者表彰受賞◆吉田宏一郎

大水深海域に設置する総合観測実験基地「大水深プラットフォーム」の構想について紹介する。

これからの海の利活用プロジェクトは、できるだけ幅広い分野の人々の意見を反映させ得る検討方法により自然をより重視した考え方を採用することにすべきであると考える。

日本人の海に対する感情と大津波

多くの日本人は、古代より、自然への畏怖というよりは畏敬の念、さらに言えば畏敬と感謝の念を持ち続けてきた。そして、畏敬と感謝の念を具体的に表すために、自然を対象にまつりが行われた。まつりへの参加者は心身ともに清く、素直であることが大切であるとされ、そのための儀式が行われた。ここに、わが国固有の土着信仰が生まれ、現代に至るまで一つの信仰として連綿と護り伝えられてきた。

本年3月に発生した東日本大震災では、大地震により大津波が発生し、凄まじい津波に呑み込まれ命を落とされた方は2万人近くにのぼった。だから「海は恐ろしい」「海を恨む」と思う人々がいる、特に被災地では当然であろう。しかし、一定の時が過ぎ、平常時の海は以前と変わらぬ安らぎと豊かさを与えてくれることを再認識するとき、被災地の人々を含め、多くの日本人は海に対する畏敬と感謝の念を持ち続けるであろう。

伝統的な自然観による海への接し方

現在、わが国の海洋政策が下敷きとしている「海を知り、守りながら利活用する」というモットーは、思考の中心に人間があり、人間中心の思考法であると言えよう。この考え方には、人間の好奇心と必要性に基づいて海に関する知識を深め、海の利用価値を保つあるいは高めるために海の環境を保全し、人間の生活の便利さと快適さを満たすために海を利活用しようとする背景がある。このような人間と海との関係についての見方と、先に述べたような、今でも多くの日本人の心の奥底にDNAとして微かに生きていると思われる、伝統的な自然観との調和はどのように考えられるであろうか。

伝統的な自然観に従う場合、思考の中心に海をおく。海に関する知識も物理的、化学的などと分野科学ごとに区分するのではなく、海を一つの有機体と見なして考えることを基本にすることが重要であろう。このように考える場合、人間の生活の便利さ、快適さを追い求めるのではなく、人間が海と共にあり、共に生きていることを実感することによって得られる心の充実感、爽快感、安心感を最重要な価値とする。今後、このような考え方を現代に適合する、合理的な社会システムとしてまとめることが重要になろう。

海の利活用プロジェクトの新しい検討方法

現在の人間中心の考え方の代りに、自然をより重視した考え方を採用することにしよう。ここで、自然を重視する方法とは、出来るだけ幅広い分野の人々の意見を反映させ得る検討方法であるとする。この理由は、海の利活用の専門家は、ほとんど理工系の分野を専門とする理学者、工学者、技術者、および利活用の事業を行っている事業者であり、専門分野に深い造詣があればあるほど、視野が狭くなる恐れがあることが多いと思われるからである。このため、専門家による検討に、一般社会人による意見を反映させるために、インターネットによる意見の公募を行い、ある割合でこれを取り込むシステムとする。

同時に、これとは別に海を一つの対象として見ることのできる文系および文理総合系分野の専門家による諮問会議を設ける。そこで、海の人文学的有り様、あるいは文理総合学的有り様に関心の強い有識者に、海の利活用の基準の作成を依頼する。諮問会議は海と人間との関係に関心の強い哲学者・思想家、海洋行政に明るい海洋法の専門家、海洋の自然に明るい海洋学の専門家、さらに一般的な広い視野を有する海洋文明の専門家、海洋スポーツの専門家など文系、文理総合系の研究者、学者、専門家を中心として組織されるものとする。国家プロジェクトとして推進されるような大規模プロジェクトはこの基準に則ったものでなければならないシステムとする。

大規模プロジェクトの例 ― 大水深海域に設置する総合観測実験基地の構想

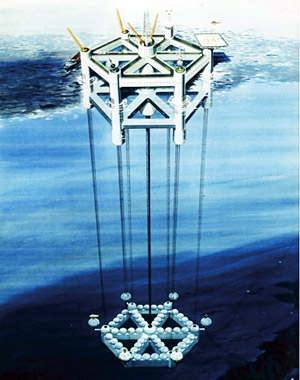

■図1:水深1,000mの海山頂上に設置するテンションレグ式総合観測実験基地の構想図

■図1:水深1,000mの海山頂上に設置するテンションレグ式総合観測実験基地の構想図

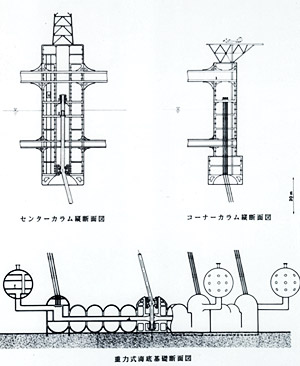

■図2:テンションレグ式総合観測実験基地の構造要素の部分図

■図2:テンションレグ式総合観測実験基地の構造要素の部分図

前節に述べた基準に沿った審査を受けることが必要になるであろう大規模プロジェクトの例として、筆者が東京大学在職中に構想した大水深プラットフォームを紹介する。これは、多様な気象、海象、海底下地質と地震などについての長期にわたる調査・観測の実行とともに、海洋エネルギー、海底鉱物資源、海洋生物資源などの利用開発技術に関わる多種類の実海域実験および潜水、潜航、深海作業に関するトレーニングの実施を目的とする施設である。これら多種類の調査・観測、解析結果はそれぞれの固有の分野へ貴重なデータを提供するとともに、その組み合わせは、例えば地球環境問題へ有用な情報を提供する可能性があるであろう。すなわち、海水温分布と異常気象・海洋表面における炭酸ガスの吸収、海洋深層流の分布や中層渦流と長期気候変動などである。一方、海洋エネルギーについては、洋上における太陽光、風力、波力、海流、温度差などによる可能発電量と発電効率の推定、これらを観測実験基地の電力として実使用する場合の特性の把握などともに、施設の耐風性、耐波性、耐震性の評価の検証、装置の塩害、構造材の腐食、水中材への生物付着などによる劣化の進行とその抑制に関し有用なデータが得られよう。海底鉱物資源、海洋生物資源についても、それぞれ種々の項目が挙げられるが省略する。以上のように、この施設は多様な分野にわたる調査・観測などを同時並行的に、海上、海中、海底において立体的に、そして長期にわたって実施するための総合観測実験基地であり、多様なデータの相関関係の考察結果を通して、海の有機体としての特性を把握するのに有効であろう。図1は筆者が構想したコンセプトの見取り図である。浮体構造形式としては、重力式基礎を水深4,000mの大洋底からそそり立つ水深1,000mの海山の頂上に置き、海面の半潜水式浮体と18本の鋼管製レグにより結合されているテンションレグ・プラットフォームである。海上部分と重力式基礎部分は、エレベータで行き来できるように結合されている。図2は主要構造要素の縦断面図である。

2000年(社)日本経済団体連合会から「21世紀の海洋のグランドデザイン-わが国200海里水域における海洋開発ネットワークの構築-」という意見書が発表された。この中で、排他的経済水域を7つの海域に分け、それぞれの海域の特性に応じ海域ごとの拠点とする5つの浮体式基地等の設置を提案している。南方太平洋の主要島嶼にかかわる海域には、海域ごとに国際海洋研究基地を建設するとしている。上で述べたコンセプトは、この基地のハードウエアに適用可能であり、基地は、観測、実験、訓練および管理のセンターとして機能するであろう。(了)

第270号(2011.11.05発行)のその他の記事

- 次世代に海を引き継ぐために「ネレウス・海の未来プログラム」始動 NF-UBC ネレウス・海の未来プログラム 副統括(Co-Director)、ブリティッシュコロンビア大学 上級研究員◆太田義孝

- 海洋生物の環境応答を理解する鍵―化学から共生を探る 静岡大学 創造科学技術大学院教授、第4回海洋立国推進功労者表彰受賞◆鈴木 款(よしみ)

- 海を重視した利活用プロジェクトの検討方法 東京大学名誉教授、第4回海洋立国推進功労者表彰受賞◆吉田宏一郎

- インフォメーション『人と海洋の共生をめざして~150人のオピニオンV』発行

- 編集後記 ニューズレター編集代表(東京大学大学院理学系研究科教授・研究科長)◆山形俊男